불교와 정치의 관계

(헌법에서 ‘종교와 정치는 분리된다’는 의미)

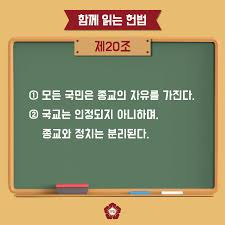

‘종교와 정치’의 관계는 어떠해야 하는가? 우리나라 헌법 제20조에 “②국교는 인정되지 아니하며, 종교와 정치는 분리된다”고 규정되어있다. ‘종교와 정치는 분리된다’는 표현은 무엇인가? ‘종교’라는 단어와 ‘정치’라는 단어의 뜻이 넓어서 그 관계를 말할 때 명확하지 않은 게 사실이다. 종교가 인간의 정신적인 문제이고, 정치가 인간사회의 제도적인 것이라면 모두 인간의 문제로 귀결되는 공통점이있다.이러한 까닭에 '종교와 정치는 분리된다'라는 말이 성립되는가하는 질문도 생겨난다. 먼저 결론을 말한다면 헌법에서 “종교는 정치로부터 분리된다”는 헌법의 표현은 특수한 조건에서만 사용되어져야한다. 여기서 말하는 종교는 특정 ‘종교권력자’나 집단이고, 정치는 특정 ‘정치권력자’나 정치집단이다.

헌법의 이 조항은 종교권력자와 정치권력자가 결탁하여 모든 국민에게 평등하게 사용되어야 할 세금이 편파적으로 사용되고, 특정 종교를 우대하거나 억압하는 것을 예방하기 위해서 만들어진 조항이다. 인간의 행위속에서 종교적행위와 정치적 행위를 분리할 수 없음에도 헌법에서 “종교와 정치는 분리된다”라고 말하는 것은 종교권력자와 정치권력자가 결탁하여 사회공동체에 나쁜 짓을 저질러온 역사적 교훈으로부터 연유한 것이다.종교인이나 정치인이 자기가 속한 집단의 이익만을 추구하는 것을 경고하는 표현인 것이다. 내가 하기 싫은 일을 남에게 강요하지 않고, 나에게 괴로운 일을 타인에게 강요하지 않는 역지사지(易地思之)의 마음과 양심(良心)을 유지해야 한다는 의미이다.

재가불자들은 정치참여가 매우 자유롭다. 부처님이 축복경(Maṅgalasutta)에서 “많이 배우고 기술을 익히며, 부모님을 봉양하고 처자식을 보살피는 것, 이것이 으뜸가는 행복이라네”라고 재가자의 행복을 말하고 있듯이 재가자는 가족을 보호하고 기술을 익히고 재산을 모으는 행위가 장려된다. 그래서 그들은 종교인이면서도 정치 지도자(시의원, 국회의원, 대통령)가 될 수 있다. 불교의 핵심 모토가 이고득락(離苦得樂)이듯이 자리이타(自利利他)의 삶을 살아야하는 재가자가 정치에 적극 참여하여 세상을 정의롭고 자유롭게 만드는 것은 매우 자연스럽다.

출가자의 경우, 붓다는 당시에는 왕조정치였기에 출가자들이 정치에 참여 할 일이 전혀 없었다. 사문과경(D2)에서 수행자는 “왕의 이야기, 도둑 이야기, 군대 이야기, 재난 이야기, 전쟁 이야기, 음식 이야기, 나라에 대한 이야기, 세상의 기원에 대한 이야기를 하지 말라”고 말한다. 그러나 붓다가 대반열반경에서 "아난다여, 승가가 원한다면 나의 사후에 작고 사소한 학습계율은 폐기하라"는 유언을 남겼듯이 계율은 절대적인 것은 아니다. 일예로 지금의 한국의 출가자들은 헌법에서 요구하는 교육의 의무, 국민의 의무, 국방의 의무, 선거권등 일반 국민으로서의 권리와 의무를 갖고있다. 종교인도 재산세, 취득세, 전기세등 각종 세금을 내고 있다. 출가자들도 사유재산을 소유하고 있고, 사찰에서는 탁발을 하지 않는 대신에 공양주보살님이 해주는 밥을 먹고, 개인처소인 토굴과 자가용을 소유하고 있다.

부처님은 당시 왓지족의 민주공화제를 모방하여 승가의 구조와 운영방법을 만들었다. 승가공동체에서는 모두구성원(현전승가)이 참여하여 '이 문제에 동의하시면 침묵하시고 이의가 있으면 말씀해주세요?'라고 두번묻고(백이갈마) 결정하고, 세번묻고(백사갈마) 결정하는 민주적인 방법이 이천년전부터 시행되어왔다. 만장일치와 다수결로 결정되는 공동체 회의구조는 동등한 참정권과 자유 발언권을 보장된다. 승가는 인류사에 있어서 가장 오래된 민주공동체이며 출가자는 이미 승가안에서 민주적인 생활태도를 경험하고 익혀왔다. 부처님 시대의 승가는 지역적인 한계를 벗어나지 못했지만, 교통통신의 발달로 현재는 전국, 전세계를 망라하는 종단승가로 확장되었고 사찰의 업무와 국가의 행정이 겹치는 부분이 많아졌다. 사찰 소유의 임야가 국립공원에 지정되고, 전체 문화재의 60%를 차지하는 불교문화재를 관리하는 종단업무도 더욱 복잡해졌다.

대한민국에 사는 개인은 국민이며, 시민이며, 예술가, 학자, 공무원, 교사,학생, 노동자이며 종교인이다. 종교인이니까 정치적인 일에 관여하지 말라고 말하는 자가 있다면, 그는 여러 이름중에서 하나의 이름만 가지라고 말하는 것이다. 우리의 삶은 그렇게 분리되지 않는다. 세계속에서 종교, 국가안에서 종교인이 있다는 것을 인식해야한다. 더구나 대승불교는 10가지 바라밀을 제시하며 중생에게 먼저 손을 내밀고, 그들의 괴로움을 덜어줄 것을 강조하고 있다. 이러한 사상에 기반하여 임진왜란때 출가자들이 무기를 들고 나서서 왜군을 물리치고, 일제강점기에는 독립운동에 참여하는등 호국불교의 전통을 가지게 된것이다. 우리나라뿐만이 아니라 베트남 승려들은 식민통치에 분신하는 것으로 저항하였고, 미얀마에서도 승려들이 군부독재에 항거하는 혁명에 동참하였다. 평소라면 출가자는 자신의 수행주제에 전념하는 것이 바람직하다. 그리나, 이번 12.3 계엄령처럼 국가의 비상사태에서는 종교인의 정치적인 발언이나 집회의 참여는 민주시민으로서 마땅한 행위이다.전도선언에서 붓다가 “많은 사람들의 이익(利益)과 행복(幸福)을 위해, 이 세상에 대한 연민심으로 길을 떠나라.”라고 말하듯이 출가자와 재가자는 모든 생명의 이익과 안락을 위하여 노력해야하리라.

(현재 일부 국민들이 종교인이 왜 정치에 참여하느냐고 묻고, 심지어 비난하는 것에대해서 승려들과 불자들이 명확하게 반박하지 못하는 것을 보고 이 글을 쓰게되었다.)

-끝-

'사는 이야기' 카테고리의 다른 글

| 민주당의 인재들 (0) | 2025.01.30 |

|---|---|

| 우리는 왜 싸우는가(남북문제의 이중성) (0) | 2025.01.30 |

| 입만 열면 거짓말 거짓말 거짓말 (0) | 2025.01.16 |

| 12일간의 내란에서 추미애 의원이 느낀 것들 (3) | 2024.12.15 |

| 다이내믹 코리아 (4) | 2024.12.09 |