훈민정음의 창제원리

조선왕조실록(1443년 12월 30일)에 "이달에 임금이 친히 언문 28자를 지었는데, 그 글자가 옛 전자(篆字)를 모방하고, 초성(初聲)·중성(中聲)·종성(終聲)으로 나누어 합한 연후에야 글자를 이루었다. 무릇 문자(文字)에 관한 것과 이어(俚語)에 관한 것을 모두 쓸 수 있고, 글자는 비록 간단하고 요약하지마는 전환(轉換)하는 것이 무궁하니, 이것을 훈민정음(訓民正音)이라고 일렀다."라는 명백한 기록이 남아있어서 대한민국 사람이라면 누구나 훈민정음은 세종의 독자적인 창작으로 알고있다. 그러나 많은 언어학자들은 세종이 아무리 천재라도 홀로 훈민정음을 창작하는 것은 불가능하다라고 말한다. 세종을 모셨던 신하 성삼문은 직해동자습(直解童子習)에서 "우리 세종과 문종께서 이점을 염려하시여 훈민정음을 창제하시니(我世宗,文宗慨念於此)"라고 밝히고 있듯이 세종 혼자서 훈민정음을 창작했다는 것에 반론을 제기하고 있다.

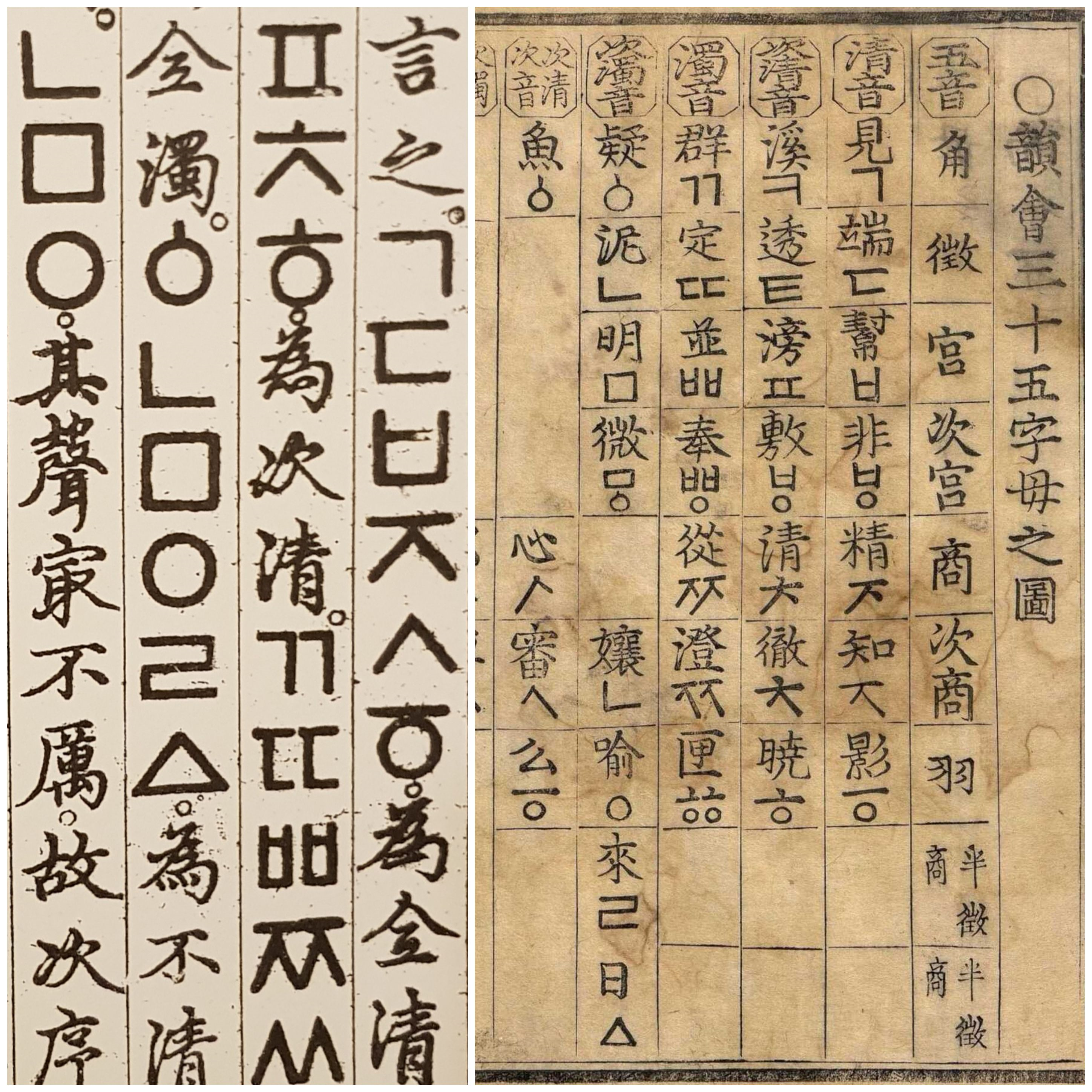

또한 훈민정음해례본, 동국정운 서문, 홍무정훈역훈서문등을 통해서 훈민정음의 창제원리가 범어와 중국 운서를 많이 참조하였다는 것이 드러나 있다. 범어가 들어오기전까지 중국에는 운서가 없었다. 개원석교록(開元釋敎錄730)에 서진(西晋) 시대(265~316)에 인도에서 들어온 범어를 소개한 '실담모(悉曇慕)'가 2권으로 번역되어 있음을 볼 수있고, 당나라 지광은 ’실담자기(794)‘에서 범어의 자음을 소개하며 칠음(牙音·歯音·舌音·喉音·唇音)의 순서로 소개하고 있다. 그 뒤 '광운(1008)'에서는 자음 36자를 칠음의 순서를 바꾸어 우리에게 익숙한 칠음,`아설순치후반설반치로 소개하고 있다. 정초(鄭樵)가 편찬한 통지(通志,1161년)의 칠음략(七音略)에는 "칠음의 운(韻)은 서역으로 부터 생겨서 하(夏)나라 때 모든 나라로 류입되었다(七音之韻起自西域流入諸夏)"라고 말하고 있고, 홍무정운역훈(洪武正韻譯訓,1455) 서(序)에서 신숙주도 "칠음은 서역(西域)에서 기원하였는데, 송대 선비가 운보(韻譜)를 만들자 씨줄과 날줄이 비로소 하나가 되었다.(七音起於西域 至于宋儒作譜 而經緯始合爲一)"라고 적고 있다. '홍무정운(洪武正韻1375)'에서는 `아설순치후반설반치'의 칠음은 같은데 자음은 31개로 줄었다. 홍무정운(洪武正韻)을 본받아 `아설순치후반설반치'의 칠음순서로 초성 23자를 만들고 그 자음들을 기존 운서에서 유행하던 오행(목화토금수)과 오음(각치궁상우)과 사시(봄여름늦여름가을겨울)로 배대하여 설명하는 것이 훈민정음해례본(1446)이다.아래 사진에서는 훈민정음과 운회의 칠음과 오행(목화토금수)과 오음(각치궁상우)과 청탁에서 각각 어떻게 대응되는지 잘 보여주고 있고, 왼쪽 훈민정음 혜례본의 청음,차청음,탁음,불탁음의 설명과도 일치함을 알수 있다.즉 훈민정음의 청음(ㄱ ㄷ ㅂ ㅈ ㅅ)은 운회의 청음(ㄱ ㄷ ㅂ ㅈ ㅅ)과 일치한다.(사진1)

위 그림에 대한 설명은 중국 최고(最古)의 운서(韻書)인 '절운지장도(切韻指掌圖)에도 잘 나타나있다. 절운에서 오음(아설순치후)을 오행(목화토금수)과 오음(각치궁상우)과 네계절(봄여름늦여름가을겨울)로 배대하여 설명하는 것이 훈민정음 해례의 설명과 완전히 같음을 알 수 있다. 절운과 훈민정음해례의 설명을 비교하면 아래와 같다.

(절운)故始牙音春之象也, 其音角, 其行木 처음의 아음(牙音)은 봄(春)이며 각(角)음이고 목(木)행이다.

(훈민정음해례)牙錯而長 木也. 聲似喉而實 如木之生於水而有形也. 於時爲春 於音爲角.어금니는 어긋나고 길어서, 오행의 나무(木)에 해당한다. 어금니 소리는 목구멍 소리와 비슷해도 실하기 때문에 나무가 물에서 생겨나지만 형체가 있는 것과 같다. 계절로는 봄(春)에 속하고, 5음으로는 각(角)음에 속한다.

(절운)次曰舌音夏之象也, 其音徵, 其行火. 다음의 설음은 여름(夏 )이며 치(徵)음이고 화(火)행이다.

(훈민정음해례)舌銳而動 火也 聲轉而颺 如火之轉展而揚揚也. 於時爲夏 於音爲徵 혀는 날카롭고 움직여서 오행의 불(火)에 해당한다. 혀 소리가 구르고 날리는 것은 불이 이글거리며 활활 타오르는 것과 같다. 계절로는 여름(夏 )에 속하고, 5음으로는 치(徵)음에 속한다.

(절운)次曰唇音季夏之象也, 其音宮, 其行土.다음의 순음은 늦여름(季夏)이며 궁(宮)음이고 토(土)행이다.

(훈민정음해례)脣方爲合 土也. 聲含而廣 如土之含蓄萬物而廣大也. 於時爲季夏 於音爲宮.입술은 모나지만 합해지므로 오행의 흙(土)에 해당한다. 입술 소리가 머금고 넓은 것은 흙이 만물을 감싸고 넓은 것과 같다. 계절로는 늦여름(季夏)에 속하고, 5음으로는 궁(宮)음에 속한다.

(절운)次曰齒音秋之象也, 其音商, 其行金.다음의 치음은 가을(秋)이며 상(商)음이고 금(金)행이다.

(훈민정음해례)齒剛而斷 金也. 聲屑而滯. 如金之屑𤨏而鍛成也. 於時爲秋 於音爲商. 이는 단단하고 (무엇을) 끊으니 오행의 쇠(金)에 해당한다. 이 소리가 부스러지고 걸리는 것은 쇠가루가 단련되어 쇠를 이루는 것과 같다. 계절로는 가을(秋)에 속하고, 5음으로는 상(商)음에 속한다.

(절운).次曰喉音冬之象也, 其音羽, 其行水.다음의 후음은 겨울(冬)이며 우(羽)음이고 수(水)행이다.

(훈민정음해례)喉邃而潤 水也. 聲虛而通 如水之虛明而流通也.於時爲冬 於音爲羽. 목구멍은 깊은 곳에 있고, 젖어 있으니 물(水)이다. 소리는 허하고 통하여, 물이 맑아 훤히 들여다 보이고, 두루 통하는 것과 같다. 계절로는 겨울(冬)에 속하고, 5음으로는 우(羽)음에 속한다.

이와같이 훈민정음의 해례본에서 오음을 오행(목화토금수), 오음(각치궁상우), 사시(봄여름늦여름가을겨울)으로 설명하는 것이 운서와 똑 같다.그러므로 세종은 집현전 부제학 최만리 등에게 " 네가 운서(韻書)를 아느냐. 사성 칠음(四聲七音)에 자모(字母)가 몇이나 있느냐?"라고 물었던 것이다. 그 때 세종이 말한 운서는 황극경세서(皇極經世書)나 홍무정운(洪武正韻)등 중국의 운서였고 사성칠음(四聲七音)은 홍무정운(洪武正韻)등에서 설명하는 사성칠음(四聲七音)이었다.

이러한 이유로 성현은 용재총화(慵齋叢話1525)'에서 언문은 “초성·종성 8자, 초성 8자, 중성 12자의 글자체는 범자(梵字)를 본받아 만들었다”라고 말하고 있다. 이수광은 지봉유설(芝峯類說1614)에서 “우리 나라 언서(諺書)는 전적으로 범자를 모방했다(我國諺書字樣篆倣梵字)”고 전하고 있으며, 이익도 '성호사설(星湖僿說1760)'에서 "원나라 파스파(巴思八)가 몽고글자를 만들었는데, 평성상성거성입성의 운(韻)을 7음에 넣어 빠뜨림이 없었고... 이것이 언문의 기원이다."라고 말하고 있다. 황윤석(1729-1791)의 '韻學本源'에도 “우리 훈민정음의 연원은 대저 여기에 근본 하였으되, 결국 범자 범위 내에서 벗어나지 않는다“라고 기록되어 있다. 유희(柳僖)의 '언문지(1824)'에서도 “언문은 비록 몽고에서 시작되었으나 우리나라에서 완성되었다.”라고 전한다. 불교학자 이능화 역시 '조선불교통사(1916)'에서 "우리 훈민정음의 연원은 범자의 범위에서 벗어나지 않았다(諺文字法源出梵天)"고 적고 있다.일제강점기에 미국 출신의 선교사 호레이스 언더우드는 "한글의 기원은 산스크리트어에 근거한 문자라고 생각된다"라는 의견을 제시하고 있고, 일본의 金澤廣三郞 박사도 "한글은 범자를 모방하여 만든 것"이라 말하고 있다.

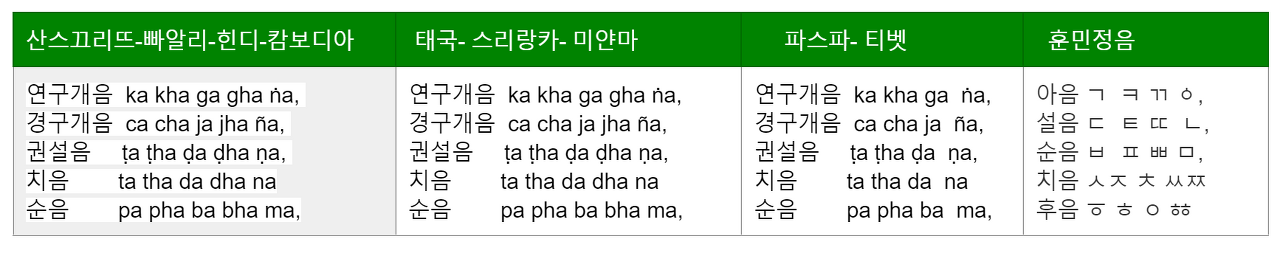

몽고글자인 파스파는 범어를 모방한 것이므로 파스파를 언문의 기원으로 보는 것은 범어를 기원으로 본다는 말과 같다. 우리는 한글을 배울때 '가나다라마바사...'라는 순서로 배우다 보니 한글이 다른 나라문자 쳬계와 닮았다는 것을 알 수 없었다. 나는 훈민정음 해례본을 읽으며 훈민정음이 ㄱ ㅋ ㄲ ㆁ, ㄷ ㅌ ㄸ ㄴ, ㅂ ㅍ ㅃ ㅁ, ㅅㅈ ㅊ ㅆㅉ, ㆆ ㅎ ㅇ ㆅ라는 순서로 설명되는 것을 보고 깜짝 놀랐다. 훈민정음은 범어의 ka그룹(ka kha ga gha ṅa), ta그룹(ta tha da dha na ṉa), pa그룹(pa pha ba bha ma), ca그룹(ca cha ja jha ña)과 일치되게 발음되고 있었던 것이다. 아마도 범어와 빠알리어를 배운 사람이나 미얀마, 태국, 라오스, 스리랑카, 캄보디아, 티벳사람들이 훈민정음이 ㄱ ㅋ ㄲ ㆁ, ㄷ ㅌ ㄸ ㄴ, ㅂ ㅍ ㅃ ㅁ, ㅅㅈ ㅊ ㅆㅉ, ㆆ ㅎ ㅇ ㆅ라는 순서로 되어있다는 것을 알면 깜짝 놀랄 것이다. 자기네 자음체계와 훈민정음의 자음체계가 같기 때문이다. 이 모든 언어의 자음체계가 같은 것은 훈민정음을 포함해서 미얀마, 태국, 라오스, 스리랑카, 캄보디아, 티벳어가 모두 범어에서 영향을 받은 언어이기 때문이다.

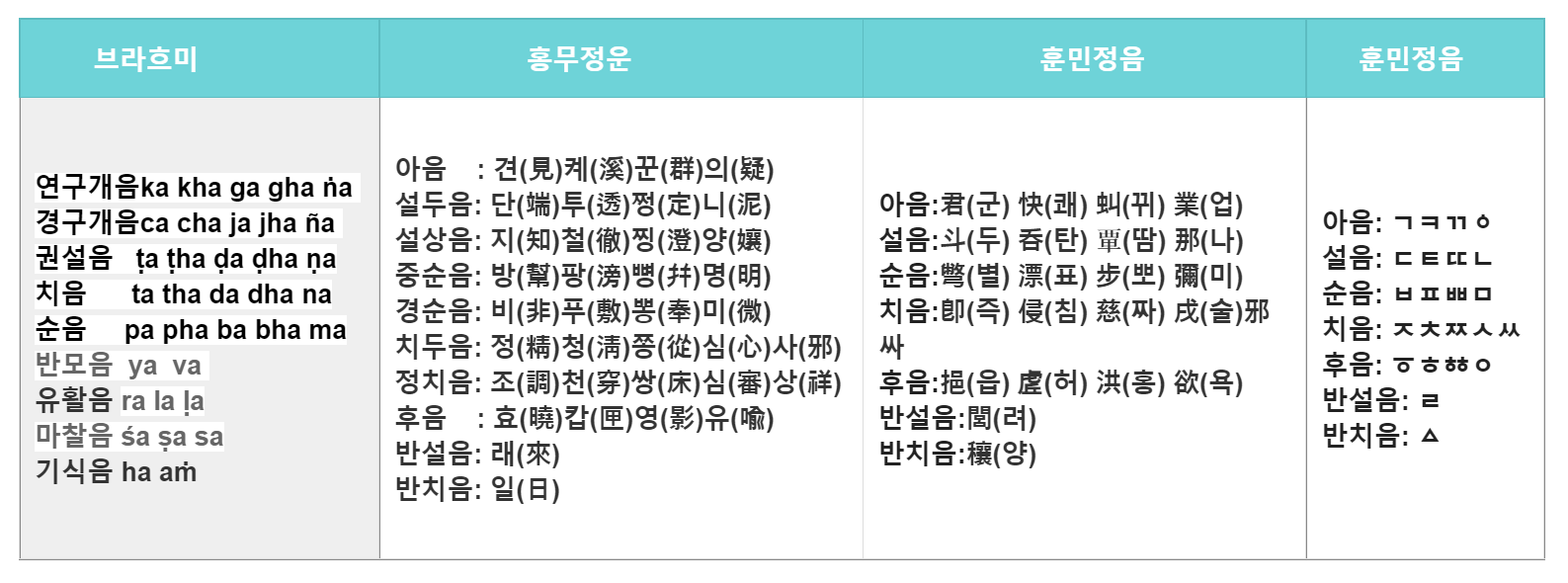

중국의 홍무정운과 같은 운서와 훈민정음은 모두 범어의 자음체계(칠음과 청탁)에 맞추어 그들의 자음들을 음사한 것이기에 발음이 모두 같아야 한다. 그래서 범어의 ka그룹(ka kha ga gha ṅa)을 중국의 홍무정운과 절운에서는 아음(牙音) 견(見)계(溪)군(群)의(疑)의 한자로 옮겼는데 훈민정음 해례본에서는 君(군) 快(쾌) 虯(뀌) 業(업)으로 옮겼다. 여기서 주의할점은 홍무정운과 훈민정음은 같은 발음을 음사한 것이지만 다른 한자를 사용한 것이다. 범어와 훈민정음의 발음을 기준으로 보면 홍무정운의 ' '見 溪 群 疑'는 훈민정음의 '君 快 虯 業'와 초성이 같게 발음되어야한다. 그럼에도 훈민정음에서 훈민정음의 한자를 그대로 가져와 사용하지 않은 것은 중국에서 읽는 '見 溪 群 疑'의 초성 발음이 '君 快 虯 業'의 초성발음과 달랐기에 부득이 훈민정음에서는 다른 한자를 가져와 사용한 것이라고 본다. 그러므로 훈민정음식 발음이라면 중국의 '見 溪 群 疑'는 견(見) 켸(溪) 꾼(群) 의(疑)로 발음되어야 한다. 아마도 중국인들은 '見 溪 群 疑'를 '견 켸 꾼 의'로 발음하였기에 그 글자를 사용하여 범어를 음사하였을 것이지만 조선사람들은 다르게 발음하였기에 君(군) 快(쾌) 虯(뀌) 業(업)이라는 한자를 새롭게 사용하였을 것이다. 아니면 훈민정음이 중국의 운서를 그대로 베꼈다는 비난을 피하기 위해서였을지도 모르겠다.

ta그룹(ta tha da dha na ṉa, ㄷ ㅌ ㄸ ㄴ)을 운서는 단(端)투(透)정(定)니(泥)순서로 옮겼는데 훈민정음 해례본에서는 斗(두) 呑(탄) 𫟛(땀) 那(나)로 옮겼다. ca그룹(ca cha ja jha ña)을 운서는 지(知)철(徹)징(澄)양(孃)으로 옮겼다. pa그룹(pa pha ba bha ma,ㅂ ㅍ ㅃ ㅁ)을 운서는 방(幫)방(滂)병(竝)명(明)으로 옮겼는데 훈민정음에서는 彆(별) 漂(표) 步(뽀) 彌(미)로 옮겼다. 그래서 신숙주는 동국정운서문에서 "아음(牙音)으로 말할 것 같으면 켸모(溪母) 의 글자가 태반이 견모(見母) 에 들어갔으니, 이는 자모(字母)가 변한 것이고, 켸모(溪母)의 글자가 혹 효모(曉母) 에도 들었으니, 이는 칠음(七音)이 변한 것이라."라고 운서의 사성과 칠음의 변화를 지적하고있다. 훈민정음을 적을 때 사성(평성,상성,입성,거성)을 각각 점 하나,점 두개,점 없음등으로 표기하는 것과 글자간의 사이를 두지 않고 한문처럼 붙여쓰는 방식도 한문의 표기방식을 답습한 것이다.

청탁의 원리도 마찬가지다. 범어는 무성무기음,무성유기음,유성무기음,비음으로 구별되는데 홍무정운과 훈민정음은 이것을 전청,차청, 전탁, 불청불탁(비음)으로 나눈다. 훈민정음에서 "ㄱㄷㅂㅈㅅㆆ는 전청이 되고, ㅋㅌㅍㅊㅎ는 차청이 되고, ㄲㄸㅃㅉㅆㆅ는 전탁이 되고, ㆁㄴㅁoㄹㅿ는 불청불탁이 된다. 운서의 견모(ka ) 계모(kha) 군모(ga) 의모(ṅa)의 발음은 훈민정음의 ㄱ(군모) ㅋ(쾌모) 뀌모(ㄲ) 업모( ㆁ)의 발음과 같고, 운서의 아음(牙音) 치음(歯音) 설음(舌音) 후음(喉音) 순음(唇音)에서 나는 발음이 훈민정음의 아음(牙音) 치음(歯音) 설음(舌音) 후음(喉音) 순음(唇音)의 조음위치에서 나는 발음과 같다. (사진2)

범어의 자음은 연구개음,경구개음,권설음,치음,순음의 순서로 조음위치에따라 그룹별로 묶었는데 그것을 중국의 운서는 아설순치후반설반치(牙音·舌音·脣音·齒音·喉音·半舌·半齒)로 옮겼다. 훈민정음은 아음 ‘ㄱㄲㅋㆁ’, 설음‘ㄷㄸㅌㄴ’, 순음 ‘ㅂㅃㅍㅁ’, 치음‘ㅈㅉㅊㅅㅆ’, 후음 ‘ㆆㅎㆅㅇ’, 반설음(ㄹ), 반치음(ㅿ)으로 정확하게 칠음을 모방했다. 힌디어, 미얀마, 캄보디아,태국어는 ka그룹에 5개의 자음(ka kha ga gha ṅa)이 있는데 파스파어,티벳어, 훈민정음은 4개의 자음으로 되어있다.이것은 발음하기 어려운 '유성유기음'(gha jhaḍha dha bha) 4개가 사라진 결과이다. 훈민정음이 왜 하필 ㄱ으로부터 시작하는가를 묻는다면 범어가 ka로 시작하기 때문이고 운서가 견모(見)로 시작하기 때문이고 일본어, 미얀마어,태국어,캄보디아어,스리랑카어,티벳어가 ka로 시작하기 때문이다. (사진3) 이 유성유기음이 사라졌기 때문에 파스파어,티벳어, 훈민정음은 같은 브라흐미계열의 문자중에서도 더욱 닮아보인다.

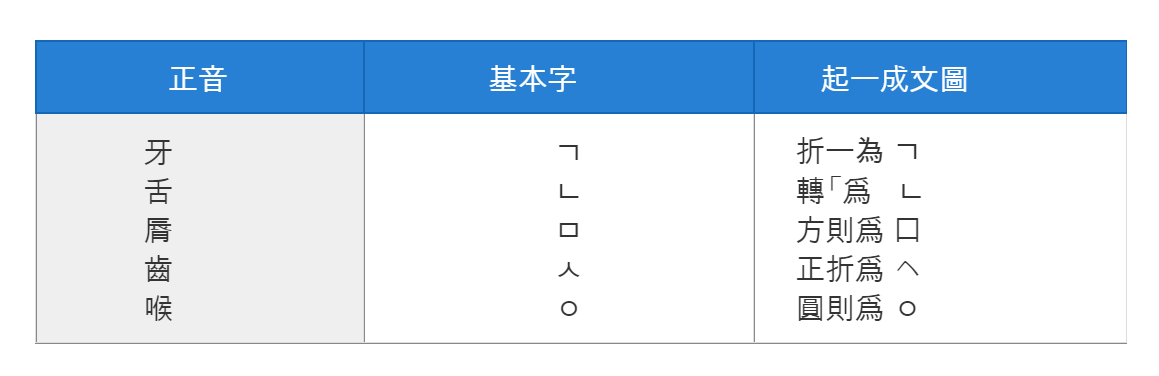

훈민정음의 자음이 어떻게 만들어 졌는지를 살펴보자. 훈민정음에서 "아음 ㄱ은 혀뿌리가 목구멍을 막는 모양을 본뜨고, 설음 ㄴ은 혀가 윗잇몸에 붙는 모양을 본뜨고, 순음 ㅁ은 입모양을 본뜨고, 치음 ㅅ은 이빨 모양을 본뜨고, 후음 ㅇ은 목구멍 모양을 본떴다."고 설명하는데 이것이 기본자(ㄱ ㄴ ㅁ ㅅㅇ)이다. 이 기본자를 5음에 따라 소리나는 위치와 혀의 모양이나 구강구조를 모방한 것이다. 하지만 아음 ㄱ을 혀뿌리가 목구멍을 막는 모양을 본뜨고, 설음 ㄴ은 혀가 윗잇몸에 붙는 모양을 본떳다는 설명은 이해가 쉽지 않다. 운서의 견(見)ㆍ계(溪)ㆍ군(群)ㆍ의(疑)는 범어 ka kha ga ṅa를 나타내기 위한 중국인들의 표시였다.세종은 운서에 맞추어 아음(牙音)이 견(見)ㆍ계(溪)ㆍ군(群)ㆍ의(疑)로 발음이 되어야 한다는 것을 알고 있었다. 세종은 견(見)ㆍ계(溪)ㆍ군(群)ㆍ의(疑)에서 각각 초성을 분리하여 각 자음에 맞는 기호를 만들어야 했다. 그러니까 아음(牙音)은 ㄱㄲㅋㆁ으로 발음되어야 한다는 것을 알았던 세종은 그 소리에 해당하는 부호 ㄱㄲㅋㆁ을 만든 것이다. 동국정운 서문에서는 "글자의 초성을 만든 것은 소리에 맞출 뿐이다.(且字母之作 諧於聲耳)"라고 그 제자원리를 설명하고 있다. 견모(見)에서 초성을 분리하여 ㄱ, 계모(溪)에서 초성을 분리하여 ㅋ,군모(群)에서 초성을 분리하여 ㄲ,의모(疑)에서 초성을 분리하여 ㆁ을 만들었다면 이 부호들은 어디서 왔을까?

정초(鄭樵)가 한자의 자획을 해설한 '육서략(六書略)'의 기일성문도(起一成文圖)에는 ㄱ ㄴ ㅁ ㅂ ㅅ 등 정음의 자음과 똑같은 부호들이 있다.(사진3) 세종실록 세종 25년 12월에 “이 달에 임금께서 친히 언문 28자를 만드시니, 그 글자가 고전을 본떴다(是月上親製諺文二十八字 其字倣古篆).”라고 되어있다. 견(見)계(溪)군(群)의(疑)에서 각각 초성을 분리하여 쓴 기호는 세종이 만들어낸 것이 아니고 고전을 본떴는데(其字倣古篆)그 고전이 기일성문도(起一成文圖)에 나오는 ㄱ ㄴ ㅁ ㅂ ㅅ 이었을 것이다. 기본자 다섯개중에서 순음 ㅁ은 입모양을 본뜨고, 치음 ㅅ은 이빨 모양을 본뜨고, 후음 ㅇ은 목구멍 모양을 본떴다는 것은 쉽게 이해할수 있다. 이렇게 순음 ㅁ, 치음 ㅅ, 후음 ㅇ을 빼고 나면 이제 남은 것은 견모(見)와 계모(溪)뿐이다. 여기에서 세종은 견모(見)에 ㄱ, 계모(溪)ㅋ을 대응시키고 가획의 원리를 더해서 훈민정음 23자를 만든 것이다. 만약 세종이 이 다섯개의 기본자와 나머지 가획자를 손수 창작했다면 "그 글자는 고전을 본떴다(其字倣古篆)"라고 말하지 않았을 것이다.

범어와 훈민정음은 자음과 모음이 일대일로 결합하여 다양한 음을 만들어 낸다. 이것은 브라흐미계열의 문자 영향을 받은 빨알리어 범어 미얀마어 태국어 티벳어등과 같다. ka그룹에서 범어는 5개(ka kha ga gha ṅa)의 자음인데 훈민정음의 자음은 4개(ㄱ ㄲ ㅋ ㆁ)이다. 이렇게 자음 하나가 축소되는 현상은 미얀마어, 스리랑카,태국어등에서도 나타나는 것으로 유성유기음(gha)을 발음하기 어렵기 때문이다. 언어는 지역과 사용자들의 편리성을 따르기 때문이다. 동국정운 서문에 "설두(舌頭)·설상(舌上)과 순중(唇重)·순경(唇經)과 치두(齒頭)·정치(正齒)와 같은 종류는 우리나라 글자 음으로 분별할 수 없고 또한 분명 그것이 자연스럽기 때문에 구태여 36자에 구애될 필요가 있겠는가(如舌頭舌上唇重唇輕齒頭正齒之類 於我國字音未可分辨 亦當因其自然何必泥於三十六字乎)"라고 말하고 있다. 세종은 우리나라 사람들이 발음하기 어려운 설두(舌頭)·설상(舌上)을 설음으로 합치고, 순중(唇重)·순경(唇經)을 순음으로, 치두(齒頭)·정치(正齒)를 하나의 치음을 만든 것이다. 범어에는 치음을 설두(舌頭)·설상(舌上) 그리고 순음을 순중(唇重)·순경(唇經)으로 나누지 않았었는데 중국인들이 나누어 놓았고 훈민정음은 다시 이것을 원래대로 하나로 만들었다.

범어를 표기하는 가장 오래된 브라흐미글자와 훈민정음 혜례본에 나타나는 자음과 모음을 결합하는 방식도 같다. 훈민정음에서 "ㆍ, ㅡ, ㅗ, ㅜ, ㅛ, ㅠ는 초성 아래에 붙여 쓰고, ㅣ, ㅏ, ㅓ, ㅑ, ㅕ는 오른쪽에 붙여 쓴다."라고 되어 있는데 브라흐미 문자도 그 법칙을 따르고 있다. 예를들어 Ka 에서 장음 Kā 가 되려면 오른쪽에 점을 찍고 ka 에서 ku로 바뀌면 획을 아래쪽에 점을 찍으면 된다. 브라흐미 자음(𑀓𑀔𑀕𑀖𑀗𑀘𑀙𑀚𑀛𑀜𑀝𑀞𑀟𑀠𑀡𑀢𑀣𑀤𑀥𑀦𑀧𑀨𑀩𑀪𑀫𑀬𑀭𑀮𑀯𑀰𑀱𑀲𑀳)에 모음 ㅜ를 더하여 '구쿠구누, 쭈추주누, 뚜투두누를 만들고 싶으면 훈민정음처럼 자음 아래에 점을 찍으면 된다. => 𑀓𑀼𑀔𑀼𑀕𑀼𑀗𑀼, 𑀘𑀼𑀙𑀼𑀚𑀼𑀜𑀼, 𑀝𑀼𑀞𑀼𑀟𑀼𑀡𑀼, 𑀢𑀼𑀣𑀼𑀤𑀼𑀦𑀼.

모음 ㅣ를 붙이면 '끼키기니,찌치지니,띠티디니'가 된다.=> 𑀓𑀺𑀔𑀺𑀕𑀺𑀖𑀺𑀗𑀺,𑀘𑀺𑀙𑀺𑀚𑀺𑀛𑀺𑀜𑀺,𑀝𑀺𑀞𑀺𑀟𑀺𑀠𑀺𑀡𑀺,𑀢𑀺𑀣𑀺𑀤𑀺𑀥𑀺𑀦𑀺,𑀧𑀺𑀨𑀺.

이러한 방식은 현대의 데와나가리와 티벳어들을 적을때도 이어지고 있다. 다만 브라흐미문자의 자음에 ㅓ,ㅔ를 결합할때는 자음 왼쪽에 점을 찍어야 하는데 훈민정음은 자음에ㅓ를 결합할 때도 자음 오른쪽에 점을 찍는 것이 다르다.

얼마전 KBS 역사스페셜에서 "소리문자 훈민정음 어떻게 만들어졌나"라는 프로그램을 보았는데 경상대 배대온교수, 이재돈 이화여대교수, 강창석 충북대교수등은 훈민정음이 범어의 영향을 받았다는 것을 극구 부인했다. 부인하는 논리는 "범어와 파스파문자의 원리를 받아들였다고 하는 적극적인 증거는 확인할 수 없다." "힌디어의 문자인 데와나가리가 훈민정음과 닮지 않았다는 것이다."는 것이다. 너무 피상적인 이유를 들어 실소를 금할 수 없었다. 세종은 칠음과 사성의 틀을 이용하여 훈민정음을 만들었다. 범어와 운서와 훈민정음은 칠음체계, 조음체계, 발음체계, 청탁체계가 같다. 범어와 운서와 훈민정음의 아음(牙音)이 (ka,見,ㄱ) (kha,溪,ㅋ) (ga,群,ㄲ) (ṅa,疑,ㆁ)로 정확하게 일치 한다. 특히 범어의 ka그룹 ta그룹 pa그룹 ca그룹의 마지막 자음이 비음( ṅa ña ṇa ma)으로 끝나고,운서도 비음(疑 泥 娘 明)으로 끝나고, 훈민정음도 비음( ㆁ ㄷ ㅁ ㄴ)으로 끝난다. 범어는 무성무기음,무성유기음,유성무기음,비음의 구별은 운서와 훈민정음에서는 전청, 차청, 전탁, 비음이다. '절운지장도(切韻指掌圖)'와 '홍무정운'에서 설명하는 오음(아설순치후), 오행(목화토금수), 오음(각치궁상우), 사시(봄여름늦여름가을겨울)의 설명과 훈민정음 해례본에서 설명하는 것이 완전히 같다.

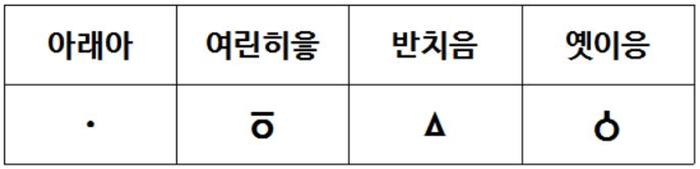

오행(목화토금수), 오음(각치궁상우)등은 인도에서는 없었던 것으로 이것은 전적으로 중국운서의 영향이다. 범어와 빠알리어를 배운 사람이나 미얀마, 태국, 라오스, 스리랑카, 캄보디아, 티벳사람들은 한글이 ㄱ ㅋ ㄲ ㆁ, ㄷ ㅌ ㄸ ㄴ, ㅂ ㅍ ㅃ ㅁ, ㅅㅈ ㅊ ㅆㅉ, ㆆ ㅎ ㅇ ㆅ 순서라는 것을 알면 자기네 나라 자음체계와 똑 같아서 깜짝놀란다.세종이 홀로 독창적으로 창제한 것이 아니라 범어와 운서의 영향을 받았다고 해서 훈민정의 가치가 낮아지는 것은 아니다. 문화는 바람처럼 흐르는 것이어서 미얀마, 태국, 라오스, 스리랑카, 캄보디아, 티벳어가 범어의 영향을 받은 것처럼 훈민정음이 범어의 영향을 받은 것은 너무도 자연스러운 일이다. 훈민정음의 독창성도 있다. 글자의 모양과 발음기관의 모양이 닮은 것(도상성圖像性), 기본 다섯자(ㄱ ㄴ ㅁ ㅅㅇ)에 가획하여 눈으로도 보아도 같은 그룹이고(이 점은 한글을 빠른 시간안에 배우는 데 매우 유리하다) 귀로 들어도 같은 그룹(이 점은 범어의 자음(ka kha ga ṅa)을 따라했기 때문이다)의 소리라는 것(자질성資質性)을 알수 있게 만든점, 그리고 음절단위 모아쓰기를 함으로서 글자와 음절이 시각적으로 구분되게 만든 것(비선형성非線形性)등은 훈민정음의 탁월함이다. 범어나 중국의 운서를 모방했지만 자모와 운모로 구별하는 2분법을 넘어서 초성 중성 종성이라는 3분법으로 언어의 차원을 한 단계 높여 놓았다. 훈민정음은 자음과 모음의 형태 자체가 발음기호이기 때문에 어떤 나라의 언어이든, 어떤 동물의 소리든, 바람소리 물소리와 같은 어떤 자연의 소리든 표기할수 있는 탁월한 문자이다. 다만 지금 우리는 세종대왕이 만드신 23자중에서 사라진 4자(사진4)와 합용병서의 규칙, 그리고 ㅂ순경음등의 연서규칙을 다시 살려야 한다. 이것을 살리면 세종이 의도한데로 훈민정음의 정교함과 편리성은 더욱 커진다. 세종이 훈민정음을 만든 의도대로 한글을 잘 활용하는 것이 훈민정음을 존중하는 일이지 단독 창제를 고집하는 것만이 세종을 존중하는 태도가 아님을 알아야 한다. -끝-

'훈민정음과 범어' 카테고리의 다른 글

| 빠알리어와 훈민정음의 유사점 (0) | 2023.05.13 |

|---|---|

| 사성통해(四聲通解- 1517년) (0) | 2022.10.06 |

| 운도(韻圖) (0) | 2022.09.23 |

| 七音略 第一 (0) | 2022.09.23 |

| 성호사설 제16권 > 인사문 > 언문 (0) | 2022.09.21 |