자음에서 순음(脣音)과 후음(喉音)의 오행 분별

김만태 문학박사/서라벌대학교 풍수명리과 전임교수·학과장

이 글은 한글 자음의 오행·오성 분류에서 현재 혼란이 있는 순음(脣音, ㅁㅂㅍ)과 후음(喉音, ㅇㅎ)의 분별에 관한 본격적인 학술 고찰입니다. 2012년 8월 서울대학교 철학사상연구소에서 발행한 한국연구재단 등재 학술지『철학사상』제45호에 게재된 김만태 교수님의 논문「훈민정음의 제자원리와 역학사상 : 음양오행론과 삼재론을 중심으로」에서 발췌한 내용입니다. 이 글의 저작권은 서울대학교 철학사상연구소와 김만태 교수님에게 있으므로 본 내용을 인용하거나 게재하실 때는 반드시 출처를 명확하게 밝혀 주시기 바랍니다.

『훈민정음』에서는 초성 17자를 아음·설음·순음·치음·후음 및 반설음·반치음으로 분류한다. 초성을 이렇게 분류하는 것은 중국 음운학(音韻學)의 영향이다. 중국의『광운(廣韻)』·『고금운회거요(古今韻會擧要)』·『홍무정운(洪武正韻)』등에서도 이런 방식으로 분류하였다.『훈민정음』은 “무릇 사람이 음성을 갖고 있는 것은 오행에 근본하기 때문에 사계절과 합하여 보아도 거슬림이 없고, 오음에 맞추어도 틀리지 않는다.”라고 천명하면서 앞에서 살펴본 바와 같이 자음을 오음(아설순치후)과 오성·오행·계절·방위 등에 배정하였다.

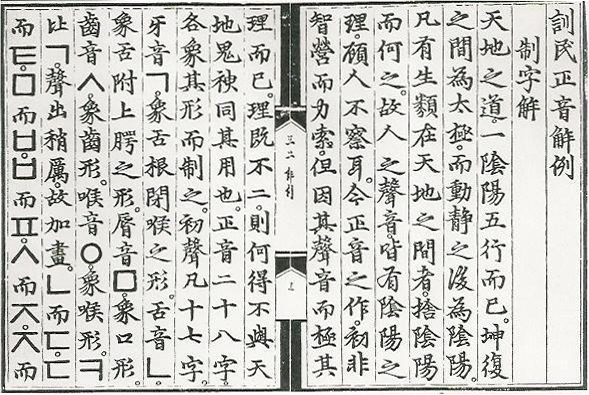

자음을 이와 같이 오음·오행·계절 등과 관련지어 설명하는 것은『훈민정음』창제자의 독창적인 견해라고 보기는 어렵다. 왜냐하면 송대 사마광(司馬光, 1019-1086)이 짓고 명대 소광조(邵光祖)가 보정했다며『사고전서(四庫全書)』에 수록되어 있는 중국 최고(最古)의 등운서(等韻書)인『절운지장도(切韻指掌圖)』의 ‘변자모차제례(辨字母次第例, 자모의 차례를 분별하는 예)’에서도『훈민정음』과 같은 내용이 있기 때문이다.『절운지장도』에서 ‘자모가 상생하는 뜻을 취한다’는 것은 아설순치후 오음을 목화토금수 오행의 상생 순서로 배속했다는 의미로서『훈민정음』에서 오음의 오행 배속과 일치한다.

“무릇 자모란 그 성음의 올바름을 취하여 세우는 것을 근본으로 삼는데, 근본을 세움으로써 성음이 이로 말미암아 생긴다. 그러므로 36자모를 모태로 해서 384성이 나오니 자모가 상생하는 뜻을 취하는 것이다. 일기(一氣)가 나옴으로 해서 (성음에) 청탁(淸濁)의 차례가 있고 경중(輕重)의 차례가 있으며, 합하여 오음(五音)이 되고 운행하여 사시(四時)가 되는 것이다. 맨 처음의 아음은 봄의 상이며 각음이고 목행이다. 그 다음의 설음은 여름의 상이며 치음이고 화행이다. 그 다음의 순음은 늦여름의 상이며 궁음이고 토행이다. 그 다음의 치음은 가을의 상이며 상음이고 금행이다. 그 다음의 후음은 겨울의 상이며 우음이고 수행이다. 오음의 나옴이 사시의 운행과 같다는 말이 바로 이것이다.”辨字母次第例, “夫字母者, 取其聲音之正, 立以爲本, 本立則聲音由此而生. 故曰母以三十六字母, 演三百八十四聲, 取子母相生之義. 是故一氣之出, 淸濁有次, 輕重有倫, 合之以五音, 運之若四時. 故始牙音春之象也, 其音角, 其行木. 次曰舌音夏之象也, 其音徵, 其行火. 次曰唇音季夏之象也, 其音宮, 其行土. 次曰齒音秋之象也, 其音商, 其行金. 次曰喉音冬之象也, 其音羽, 其行水. 所謂五音之出, 猶四時之運者, 此也.”[切韻指掌圖 권3 ]

중국 최고(最古)의 운서(韻書)인 '절운지장도(切韻指掌圖)'와 훈민정음 해례본 오음(아설순치후)을 오행(목화토금수)과 오음(각치궁상우)과 사시(봄여름늦여름가을겨울)와 배대하여 설명하는 것을 보면 완전히 같음을 알수 있다.

(절운) 合之以五音, 運之若四時. 합하여 오음(궁상각치우)이 되고 운행하여 사시(四時)가 되는 것이다.

(훈민정음해래)夫人之有聲本於五行. 故合諸四時而不悖 叶之五音而不戾. 무릇 사람이 소리(말소리)를 내는 것은 오행에 근본이 있는 것이므로 4계절에 어울려 보아도 어그러짐이 없고, 오음(궁상각치우)에 맞춰보아도 틀리지 않는다.

(절운).次曰喉音冬之象也, 其音羽, 其行水.다음의 후음은 겨울(冬)이며 우(羽)음이고 수(水)행이다.

(훈민정음해래)喉邃而潤 水也. 聲虛而通 如水之虛明而流通也.於時爲冬 於音爲羽. 목구멍은 깊은 곳에 있고, 젖어 있으니 물(水)이다. 소리는 허하고 통하여, 물이 맑아 훤히 들여다 보이고, 두루 통하는 것과 같다. 4계절로는 겨울(冬)에 속하고, 5음으로는 우(羽)음에 속한다.

(절운)故始牙音春之象也, 其音角, 其行木 처음의 아음은 봄(春)이며 각(角)음이고 목(木)행이다.

(훈민정음해래)牙錯而長 木也. 聲似喉而實 如木之生於水而有形也. 於時爲春 於音爲角.어금니는 어긋나고 길어서, 오행의 나무(木)에 해당한다. 어금니 소리는 목구멍 소리와 비슷해도 실하기 때문에 나무가 물에서 생겨나지만 형체가 있는 것과 같다. 4계절로는 봄(春)에 속하고, 5음으로는 각(角)음에 속한다.

(절운)次曰舌音夏之象也, 其音徵, 其行火. 다음의 설음은 여름(夏 )이며 치(徵)음이고 화(火)행이다.

(훈민정음해래)舌銳而動 火也 聲轉而颺 如火之轉展而揚揚也. 於時爲夏 於音爲徵 혀는 날카롭고 움직여서 오행의 불(火)에 해당한다. 혀 소리가 구르고 날리는 것은 불이 이글거리며 활활 타오르는 것과 같다. 4계절로는 여름(夏 )에 속하고, 5음으로는 치(徵)음에 속한다.

(절운)次曰齒音秋之象也, 其音商, 其行金.다음의 치음은 가을(秋)이며 상(商)음이고 금(金)행이다.

(훈민정음해래)齒剛而斷 金也. 聲屑而滯. 如金之屑𤨏而鍛成也. 於時爲秋 於音爲商. 이는 단단하고 (무엇을) 끊으니 오행의 쇠(金)에 해당한다. 이 소리가 부스러지고 걸리는 것은 쇠가루가 단련되어 쇠를 이루는 것과 같다. 4계절로는 가을(秋)에 속하고, 5음으로는 상(商)음에 속한다.

(절운)次曰唇音季夏之象也, 其音宮, 其行土.다음의 순음은 늦여름(季夏)이며 궁(宮)음이고 토(土)행이다.

(훈민정음해래)脣方爲合 土也. 聲含而廣 如土之含蓄萬物而廣大也. 於時爲季夏 於音爲宮.입술은 모나지만 합해지므로 오행의 흙(土)에 해당한다. 입술 소리가 머금고 넓은 것은 흙이 만물을 감싸고 넓은 것과 같다. 4계절로는 늦여름(季夏)에 속하고, 5음으로는 궁(宮)음에 속한다.

그런데 자음을 오음·오성·오행 등에 배정함에 있어『훈민정음』과 일부 다른 견해도 있다. 그 대표적으로 신경준(申景濬, 1712-1781)의『훈민정음운해(訓民正音韻解)』에서는 순음(脣音, 입술소리)과 후음(喉音, 목구멍소리)에 대한 배정이『훈민정음』과 다르다.『훈민정음』에서는 순음이 궁성(宮聲-土), 후음이 우성(羽聲-水)으로 되어 있는데 반해,『훈민정음운해』에는 순음이 우성, 후음이 궁성으로 되어 있다.『훈민정음』과『훈민정음운해』의 순음과 후음에 대한 설명을 각각 살펴보면 다음과 같다.

“목구멍은 깊고 윤택하니 (오행상) 수(水)이다. 그 소리가 공허하고 통하여 마치 물이 허명(虛明)해서 유통하는 것과 같다. 계절로는 겨울이고 소리로는 우(羽)이다. (…) 입술은 모나고 합해지니 (오행상) 토(土)이다. 그 소리가 머금고 넓으므로 마치 땅이 만물을 함축하고 광대한 것과 같다. 계절로는 늦여름이고 소리로는 궁(宮)이다.”[訓民正音 制字解, “喉邃而潤, 水也. 聲虛而通, 如水之虛明而流通也. 於時爲冬, 於音爲羽. (…) 脣方而合, 土也. 聲含而廣, 如土之含蓄萬物而廣大也. 於時爲季夏, 於音爲宮.”] ―『훈민정음』

“궁(宮)은 중(中)이므로 중앙에 위치하여 사방으로 통하고 만물의 생육을 창시하고 사성(四聲)의 벼리가 된다. 그 소리는 주로 합하는 것이라 그 모양은 ○이 되는데 이것은 토(土)의 원만하고 사방에 두루 미치며 모자람이 없음을 나타내는 상이다. (…) 우(羽)는 취(聚)이니 만물이 모여 감취지고 하늘을 덮는 것이다. 그 소리는 주로 토(吐)하는 것이라 그 모양은 □이 되는데 이것은 물이 모여 구멍에 가득 찼음을 나타내는 상이다. (…) 후아치(喉牙齒)는 토목금(土木金)에 속하므로 그 모양이 고요하고, 순설(脣舌)은 수화(水火)에 속하므로 그 모양이 움직이는 것이니,”[訓民正音韻解 <象形>․<象脣舌>, “宮, 志云中也. 居中央暢四方, 倡始施生, 爲四聲之綱也. 其聲主合, 故其象爲○, 是土之圓滿周徧四方無缺之象也. (…) 羽, 志云聚也. 物聚藏而宇覆之也. 其聲主吐, 故其象爲□, 是水之聚會而盈坎之象也. (…) 盖喉牙齒屬土木金, 其形靜, 脣舌屬水火, 其形動,”] ―『훈민정음운해』

이런 차이는 중국 운서(韻書)인『칠음략(七音略)』과『사성등자(四聲等子)』간에도 나타난다. 송나라 정초(鄭樵)의『칠음략』은 후음을 궁성, 순음을 우성에 대응시킨데 반해, 저술자와 저술 시기가 불분명한『사성등자』의 「칠음강목(七音綱目)」에서는 후음을 우성, 순음을 궁성에 대응시키고 있다. 이러한 오음에 대응하는 오성의 명칭 차이는『옥편(玉篇)』에서 비롯된 오음과 오성의 대응에 그 동안 변화가 생겼던 것을『사성등자』에서 비로소 반영하였음을 의미한다. 이러한 변화는 원래 음악 용어이던 오성의 명칭이 성모(聲母, 자음)을 나타내는 데 사용되면서 일정한 음계 상의 연관성이 없이 명칭의 대응만이 이루어졌기 때문에 발생한 혼란에서 기인한다.

“이 책[사성등자]의 「칠음강목」은 ‘방방병명비부봉미(幇滂並明非敷奉微)’의 순음을 궁성으로 하고, ‘영효압유(影曉匣喩)’의 후음을 우성으로 하여 오음에 관한『옥편』의 옛 것을 많이 바꾸었다.”[四庫全書總目 권42 經部 42 <四聲等子>, “此書七音綱目, 以幇滂並明非敷奉微之唇音爲宮, 影曉匣喩之喉音爲羽, 頗變玉篇五音之舊.”]

1448년(세종 30) 신숙주(申叔舟) 등이 세종의 명으로 편찬한 우리나라 최초의 운서인『동국정운(東國正韻)』은 1297년 원대 초 웅충(熊忠)이 저술한 중국의 운서『고금운회거요(古今韻會擧要)』를 저본으로 해서『고금운회거요』의 초성 36자모를 23자모로 통합하였다. 이는 훈민정음의 초성 17자에 전탁음 6자(ㄲ ㄸ ㅃ ㅉ ㅆ ㅎㅎ)를 합한 체계이다.『고금운회거요』는 36자모를 오성(궁상각치우)으로 배속하되 이를 오음(아설순치후)으로 배속하지는 않았으나 그 내용을 살펴보면 각[見]-아음, 치[端]-설음, 궁[幫]-순음, 상[精]-치음, 우[影]-후음으로 인식하고 있었음을 알 수 있다. 이는『훈민정음』의 오성-오음 배속과 동일하다. 그러나『동국정운』에서는 이와 달리 우-순음-水, 궁-후음-土로 우와 궁을『훈민정음』과 다르게 배정하고 있다.

1375년 명대 초에 편찬된『홍무정운(洪武正韻)』은 당시 중국음의 표준으로 인식되었는데, 이를 기저로 신숙주 등이 한자의 실질적인 화음(華音)을 정확하기 나타내기 위해 1455년(단종 3)에『홍문정운역훈(洪武正韻譯訓)』을 편찬했다.『홍무정운역훈』은『홍무정운』의 초성 31자모체계를 그대로 이어받았는데, 우-순음-水, 궁-후음-土로 우와 궁을『훈음정음』과 다르게 배정하고 있다. 이러한 배속은 최세진(崔世珍, 1468-1542)이 1517년(중종 12)에 편찬한 운서인『사성통해(四聲通解)』에서도 그대로 이어진다. 왜냐하면 최세진은 한자음을 정하는 기준이『홍무정운』에 있음을 범례에서 밝히고 있기 때문이다. 박성원(朴性源)이 1747년(영조 23)에 편찬한 운서인『화동정음통석운고(華東正音通釋韻考)』도 범례 첫머리에 「오음초성도(五音初聲圖)」를 실으면서 우-순음, 궁-후음으로 분류하고 있다. 1493년 성현(成俔) 등도『악학궤범(樂學軌範)』의 오성도설(五聲圖說)에서 송나라 진양(陳暘)의『악서(樂書)』의 말을 인용하면서 궁-중앙-토, 우- 북방-수로 분류하고 있다.

“물(物)이 생겨 정(情)을 갖고, 정이 발해서 성(聲)이 된다. 그러므로 천(天)5와 지(地)10이 합하여 중앙에 토를 낳으니 그 성은 궁(宮)이다. 지4와 천9가 합하여 서방에 금을 낳으니 그 성은 상(商)이다. 천3과 지8이 합하여 동방에 목을 낳으니 그 성은 각(角)이다. 지2와 천7이 합하여 남방에 화를 낳으니 그 성이 치(徵)이다. 천1과 지6이 합하여 북방에 수를 낳으니 그 성은 우(羽)이다.”[樂學軌範 권1, “樂書云夫; 物生而有情, 情發而爲聲, 故天五與地十合而生土於中, 其聲爲宮. 地四與天九合而生金於西, 其聲爲商. 天三與地八合而生木於東, 其聲爲角. 地二與天七合而生火於南, 其聲爲徵. 天一與地六合而生水於北, 其聲爲羽.”]

훈민정음 제자 원리와 역학과의 관련은 조선시대의 다른 문헌에도 나타난다. 최석정(崔錫鼎, 1646-1715)이 1678년(숙종 4)에 편찬한『경세정운(經世正韻, 경세훈민정음)』은 우리나라 최초의 운도(韻圖)로 평가된다. 최석정은『경세정운』에 「17성분배초성도(十七聲分配初聲圖)」를 실어면서 훈민정음의 초성체계를 그대로 이어받아 17초성을 오음으로 분류하고 있다.

『경세정운』의 17성 분배초성도

| 十七聲 分配初聲圖 | |||

| ㄱ 君 | ㅋ 快 | ㆁ 業 | 牙音 (角) |

| ㄷ 斗 | ㅌ 呑 | ㄴ 那 | 舌音 (徵) |

| ㅂ 彆 | ㅍ 漂 | ㅁ 彌 | 脣音 (宮) |

| ㅈ 卽 | ㅊ 侵 | ㅅ 戌 | 齒音 (商) |

| ㆆ 挹 | ㅎ 虛 | ㅇ 欲 | 喉音 (羽) |

| ㄹ 閭 | 半舌音 | ||

| ㅿ 穰 | 半齒音 | ||

『경세정운』과 더불어 조선을 대표하는 운도인 신경준의『훈민정음운해』는 훈민정음 초성·중성·종성에 대하여 소옹의 「경세정성정음창화도(經世正聲正音唱和圖)」 등 동양철학 이론을 많이 적용하며 설명하였지만, 신경준이『훈민정음』원본인 해례본을 참고하지 못하였기 때문에 훈민정음 제자 원리의 철학적 배경에 대해서는 체계적으로 설명하지 못하였다. 최현배(崔鉉培, 1894-1970)도 그의 저서『고친 한글갈』에서 신경준이『훈민정음』원본을 보지 못하고『훈민정음운해』를 저술했음을 지적하고 있다. 그리고 한글의 태극사상 기원설과 관련해서도 “(신경준은) 鄭(인지)서(序)만 보았을 뿐이요, 그 ‘훈민정음해례’는 보지 못하고, 다만 자기의 요량대로 태극설과 한글과의 관련을 붙여 본 것이다.”라고 하면서 신경준이『훈민정음』원본을 보지 못한 채 자신의 주장을 펼쳤다고 지적하였다.

“여기에 우리가 한 가지 생각할 것이 있으니 신경준이 정인지 무리의 ‘훈민정음해례’를 보지 못한 일이다. ① 그의 지음 중에 ‘해례’를 들어 말한 일이 도모지 없으며, ② 그의 가온소리[중성] 발생설이 ‘해례’의 것과 자형적으로 다르며, ③ 첫소리[초성]의 꼴본뜨기설[상형설]에 대하여 “此段尤妙, 可謂發前人所未發.(이 단락은 더욱 뛰어나다. 앞 사람이 미처 드러내지 못한 것을 나타냈다고 말할 수 있다)”이라 자찬함은 이를 증명하는 것이라 하겠다.”[최현배,『고친 한글갈』, 정음문화사, 1982, p.300]

이런 내용들로 미뤄볼 때 신경준은『훈민정음운해』저술 당시『훈민정음』원본을 읽어보지 못한 것으로 생각된다. 그러므로 그의 훈민정음에 대한 역학적 접근은 자신의 탁월한 개인적 추론에 의해 이뤄진 것으로 볼 수 있다. 이에 대해 최현배는 “申공은 ‘훈민정음해례’도 보지 않고서 여러 방면으로서 첫소리 글자의 꼴본뜨기설을 주장하였을 뿐 아니라”[최현배,『고친 한글갈』, 정음문화사, 1982, p.300]라고 하였던 것이다.

지금까지 음운서를 주로 살펴봤는데, 송대 요중(廖中)이 펴낸 추명서(推命書)인『오행정기(五行精紀)』에서는 사람의 성(姓)을 오음으로 분류하면서『신백경(神白經)』의 구절을 인용하여 ‘후음-궁, 순음-우’(喉宮, 脣羽)로 배속하였고,『삼명검(三命鈐)』의 구절을 인용하여 ‘궁음과 우음을 수토(水土)에 함께 배속’(宮羽音屬水土)하였다.[五行精紀 권9 論五行․三 <辨五音訣>, “舌音爲徵, 齒爲商, 牙角, 喉宮, 脣羽, 方能五姓類中, (…) (神白經) 五音貴旺, 蓋取本音五行, 各至相旺處也, (…) 宮羽音屬水土, 旺在亥子, 德在未申, (…) (三命鈐)”]

자음의 순음-후음 분류에 관해 지금까지 살펴본 문헌들을 정리해보면 다음 표와 같다.

자음의 순음-후음 분류 문헌

| 脣音-宮聲(土) / 喉音-羽聲(水) | 脣音-羽聲(水) / 喉音-宮聲(土) | ||

| 조선 | 중국 | 조선 | 중국 |

| 훈민정음 해례본 경세정운 |

절운지장도 고금운회거요 사성등자 성운고(聲韻考) |

동국정운 훈민정음운해 홍문정운역훈 사성통해 화동정음통석운고 |

칠음략 홍무정운 오행정기 |

비록 조선과 중국의 관련 문헌 전반은 아니지만 주요 문헌을 통한 비교이므로 그 윤곽은 충분히 파악할 수 있는데, 대체로 중국의 운서들은『훈민정음』과 같은 분류를, 조선의 운서들은『훈민정음』과 다른 분류를 하는 경향이다.

『백호통의(白虎通義)』예악(禮樂)편에 따르면, 궁상각치우의 오성을 (오행과 각각 연관 지으면) 토는 궁성, 금은 상성, 목은 각성, 화는 치성, 수는 우성에 해당된다. (오성의 명칭이 되는 까닭으로) 각(角)은 ‘뛰어오르다[躍]’의 뜻이다. 이때 양기가 움직여 뛰어오른다. 치(徵)는 ‘그치다[止]’의 뜻이다. 이때 양기가 (정점에 이르러) 그치게 된다. 상(商)은 ‘펼치다[張]'의 뜻이다. 이때 음기가 나와서 펼쳐지고 양기가 내려가기 시작한다. 우(羽)는 ‘구부리다[紆]'의 뜻이다. 이때 음기가 위에 있고 양기가 아래에 있다. 궁(宮)은 ‘안에 담다[容]', ‘머금다[含]'의 뜻이다. 사시를 품어서 담아 있는 것을 말한다.[班固, 白虎通義 권上 禮樂, “五聲者, 何謂也. 宮商角徵羽. 土謂宮, 金謂商, 木謂角, 火謂徵, 水謂羽. (…) 所以名之爲角者, 躍也. 陽氣動躍. 徵者, 止也. 陽氣止. 商者, 張也. 陰氣開張, 陽氣始降也. 羽者, 紆也. 陰氣在上, 陽氣在下. 宮者, 容也, 含也. 含容四時者也.” ; 반고 저, 신정근 역주,『백호통의』, 소명출판, 2005, p.116]

고대의 음악은 현(絃)의 굵기와 가늘기에 따라 그 소리의 장단·고저·청탁을 구분하였으니, 곧, 궁성(宮聲)은 현이 가장 굵으므로 그 음이 가장 길고 낮고 탁하며, 상성(商聲)은 현이 그 다음으로 굵으므로 그 음이 둘째로 길고 낮고 탁하며, 각성(角聲)은 현의 굵기와 가늘기가 중간이므로 그 음도 장단·고저·청탁이 중간이고, 치성(徵聲)은 현이 그 다음으로 가늘기 때문에 그 음이 둘째로 짧고 높고 맑으며, 우성(羽聲)은 현이 가장 가늘기 때문에 그 음이 가장 짧고 높고 맑다. 즉, 중국 음악에서 음계로 사용되던 오성은 궁(토)→상(금)→각(목)→치(화)→우(수)의 순으로 그 음이 점점 짧아지고 높아지고 맑아진다.

앞에서 살펴봤듯이『훈민정음』은 오음을 오행에 각각 배정하면서 ① 발음기관의 성질 ② 발음되는 소리의 성질을 근거로 하였다. 먼저, 소리가 나는 자리, 즉, 목구멍·어금니·혀·이·입술 자체의 성질이 각각 물·나무·불·쇠·흙과 비슷하다는 것이다. 목구멍은 깊고 윤택하니 물, 어금니는 어긋나고 길어서 나무, 혀는 재빠르게 움직이므로 불, 이는 단단하고 자르니 쇠, 입술은 모나고 합해지니 흙이란 것이다.

다음으로, 발음되는 소리 그 자체가 다섯 물질의 성질과 비슷하다는 것이다. 목구멍소리(ㅇㆆㅎ)는 비고 통하니 이것은 물이 비고 밝고 흘러 통함과 같다. 어금닛소리(ㄱㅋㆁ)는 목구멍소리와 비슷하나 가득 차 있으니 이것은 나무가 물[목구멍]에서 나서 형체가 있음과 같다. 혓소리(ㄴㄷㅌㄹ)는 구르고 날리니 이것은 불이 이글거리며 타오르는 것과 같다. 잇소리(ㅅㅈㅊㅿ)는 부스러지고 걸리니 이것은 쇠가 부서져서 단련되는 것과 같다. 입술소리(ㅁㅂㅍ)는 머금고 넓으니 이것은 땅이 만물을 머금어서 넓고 큼과 같다.

즉, 목구멍소리는 유동적(流動的)이어서 물처럼 흐르는 듯하고, 어금닛소리는 단단하여 나무를 두들기는 듯한 소리로 들리고, 혓소리는―특히 ㄴㄹ―불꽃이 재빨리 움직이는 듯 느껴지고, 잇소리는 쇠가 부서지는 듯한 소리가 나며, 입술소리는 땅처럼 든든한 느낌을 준다. 훈민정음 창제자들은 자음 소리에서 이러한 인상을 받았고, 이러한 인상을 철학적으로 해석한 것이다.

앞서 살펴본 오성(오행)의 특성에 오음의 성질을 각각 연결해보면, 궁성(토)―입술소리(ㅁㅂㅍ), 상성(금)―잇소리(ㅅㅈㅊㅿ), 각성(목)―어금닛소리(ㄱㅋㆁ), 치성(화)―혓소리(ㄴㄷㅌㄹ), 우성(수)―목구멍소리(ㅇㆆㅎ)의 관계가 가장 적절함을 알 수 있다. 그리고 별문제가 없다면 훈민정음의 오음·오성·오행 배속에 관해서는 무엇보다도 훈민정음 창제자들의 인식―『훈민정음』해례본의 견해―을 가장 우선해야 함이 지극히 당연하다. 더구나 훈민정음 순음과 후음의 오성·오행 분류에 혼란이 생겨나게 된 발단인『훈민정음운해』의 저술자 신경준이『훈민정음』해례본을 보지 못한 것이 지적되는 현 상황에서 명확한 논거도 없이『훈민정음』해례본의 오음 분류에 이론(異論)을 제기하는 것은 훈민정음 창제에 담긴 본래 의미를 퇴색시키는 것으로서 결코 합당하지 않다.

앞서 고찰했던『사성등자』「칠음강목」에서 순음을 궁성(土), 후음을 우성(水)으로 삼은 사실을 두고 오음에 관한 옛 방법을 고친 것이라는『사고전서총목제요』의 말도 중요한 단서가 될 것이다. 이는 원래 음악 용어이던 오성의 명칭이 성모(자음)을 나타내는 데 사용되면서 일정한 음계 상의 연관도 없이 오음과 명칭의 대응만이 이루어졌기 때문에 발생한 혼란을 비로소 정정한 것이기 때문이다.

입술소리 ‘ㅁ'을 소리 낼 때는 입술이 열렸다 닫히므로 이때의 입 모양을 본떠서 ‘ㅁ’자를 만들었다. 중국 한자의 ‘口’(입 구)자도 원래 입의 모양을 본뜬 것이므로 이 두 글자는 같게 만들어졌다. 그리고 입술소리의 기본자 ‘ㅁ’은 땅(土)이 사방(四方)으로 펼쳐진 ‘지방(地方)’의 모습과도 닮았다. 이는 글자 모양 상으로도 ‘ㅁ’이 궁성인 土음에 배정된 근거로 볼 수 있다.

훈민정음에서 ‘ㅇ’(이응)은 음가(音價)가 없는 글자이다. 가령 ‘아’는 모음 ‘ㅏ’의 소리만을 나타낼 뿐이지 실제 ‘ㅇ’의 음가는 없다. 그러나 소릿값이 없는 것을 없다고 생각하지 않고 ‘무(無, zero)의 소리’가 있는 것으로 생각하고 ‘ㅇ’를 만든 것이다. 그리하여 음가가 없는 소리를 표기하는데 ‘ㅇ’을 활용했으니, 이것은 오늘날 수학의 ‘0’(영)과도 통한다. ‘ㅇ’(이응)의 발명은 수학에서 영(0)의 발명만큼이나 획기적이며 상상하기 어려운 일이다. 선천 하도(河圖)에서 보면 만물은 오행상 水로부터 비롯된다. 그래서 水는 만물의 본원으로서 생수(生數)는 1이 되고 성수(成數)는 6이 된다.『서경(書經)』홍범(洪範)편에서도 오행의 첫째는 水이며 水는 적시며 내려가는 것[書經 周書 洪範, “五行, 一曰水, 二曰火, 三曰木, 四曰金, 五曰土. 水曰潤下, 火曰炎上, 木曰曲直, 金曰從革, 土曰稼穡.”]이라고 하였다. 이는 훈민정음 창제자들이 음가가 없는 목구멍소리 ‘ㅇ’을 만물의 근원이자 오행의 본원인 水에 배정한 까닭으로 볼 수 있다.

'훈민정음과 범어' 카테고리의 다른 글

| 신숙주와 운서(韻書) (2) | 2022.09.21 |

|---|---|

| 세종은 훈민정음을 어떻게 만들었을까?(B형) (5) | 2022.09.16 |

| 운서 (韻書) 목록 -위키백과 (0) | 2022.09.12 |

| 성삼문 직해동자습 번역 (1) | 2022.09.10 |

| 《동국정운》신숙주 서문 (0) | 2022.09.04 |