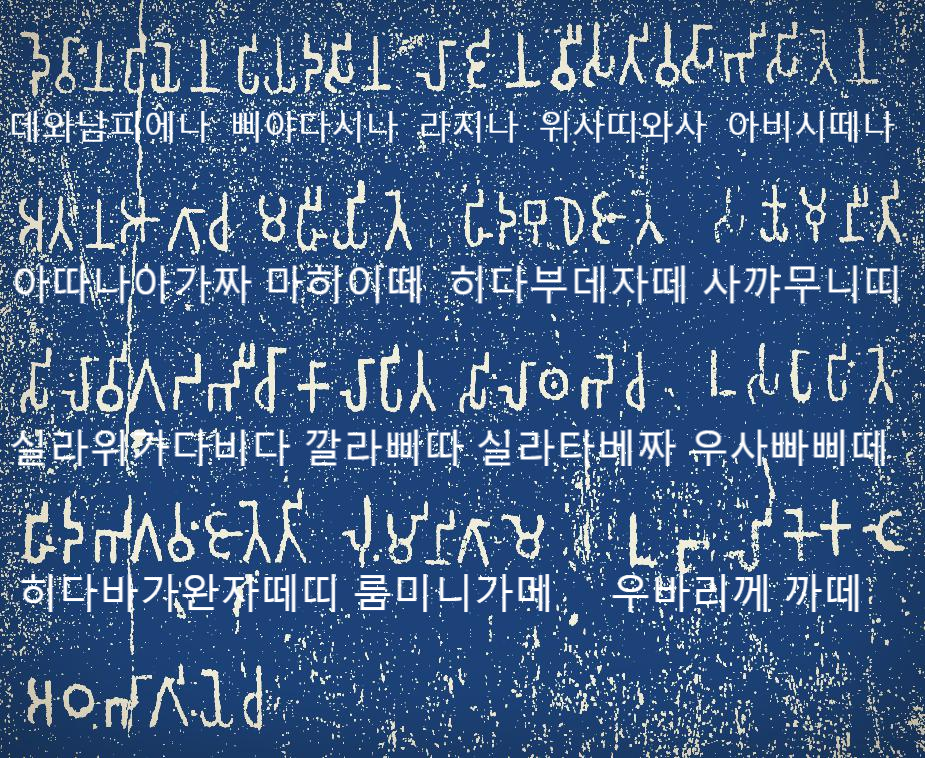

훈민정음혜례본에서 설명하는 자음(초성)순서로 보면 ㄱ ㄲ ㅋ ㆁ, ㄷ ㄸ ㅌㄴ, ㅂ ㅃㅍ ㅁ, ㅈ ㅉ ㅊ ㅅ ㅆ , ㆆ ㅎ ㅎㅎ ㅇ, ㄹ ㅿ 라는 순서로 설명됩니다. 아래는 그 순서와 발음입니다.

ㄱ。牙音。如君字初彂聲

ㄲ 並書。如虯字初彂聲

ㅋ。牙音。如快字初彂聲

ㆁ。牙音。如業字初彂聲

ㄷ。舌音。如斗字初彂聲

ㄸ 並書。如?字初彂聲

ㅌ。舌音。如呑字初彂聲

ㄴ。舌音。如那字初彂聲

ㅂ。脣音。如彆字初彂聲

ㅃ 並書。如步字初彂聲

ㅍ。脣音。如漂字初彂聲

ㅁ。脣音。如彌字初彂聲

ㅈ。齒音。如卽字初彂聲

ㅉ 並書。如慈字初彂聲

ㅊ。齒音。如侵字初彂聲

ㅅ。齒音。如戌字初彂聲

ㅆ 並書。如邪字初彂聲

ㆆ。喉音。如挹字初彂聲

ㅎ。喉音。如虗字初彂聲

ㅎㅎ 並書。如洪字初彂聲

ㅇ。喉音。如欲字初彂聲

ㄹ。半舌音。如閭字初彂聲

ㅿ。半齒音。如穰字初彂聲

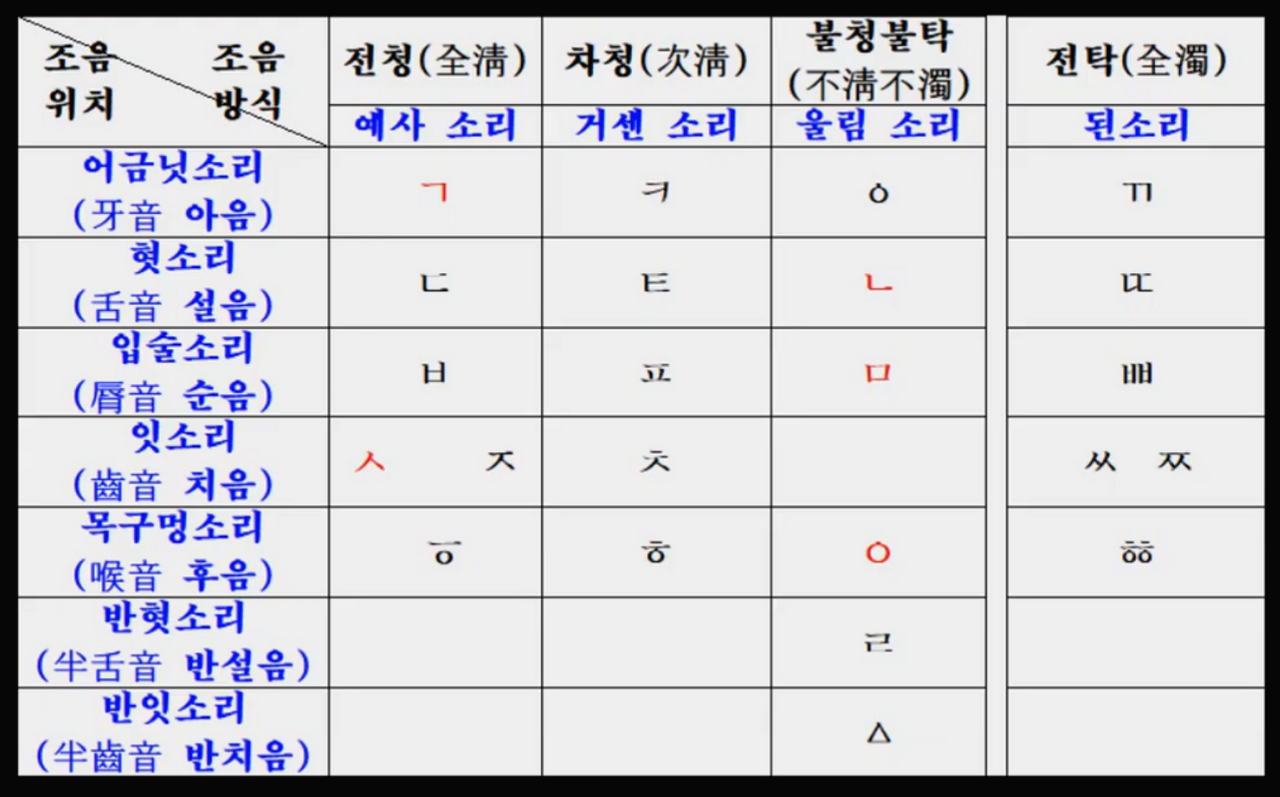

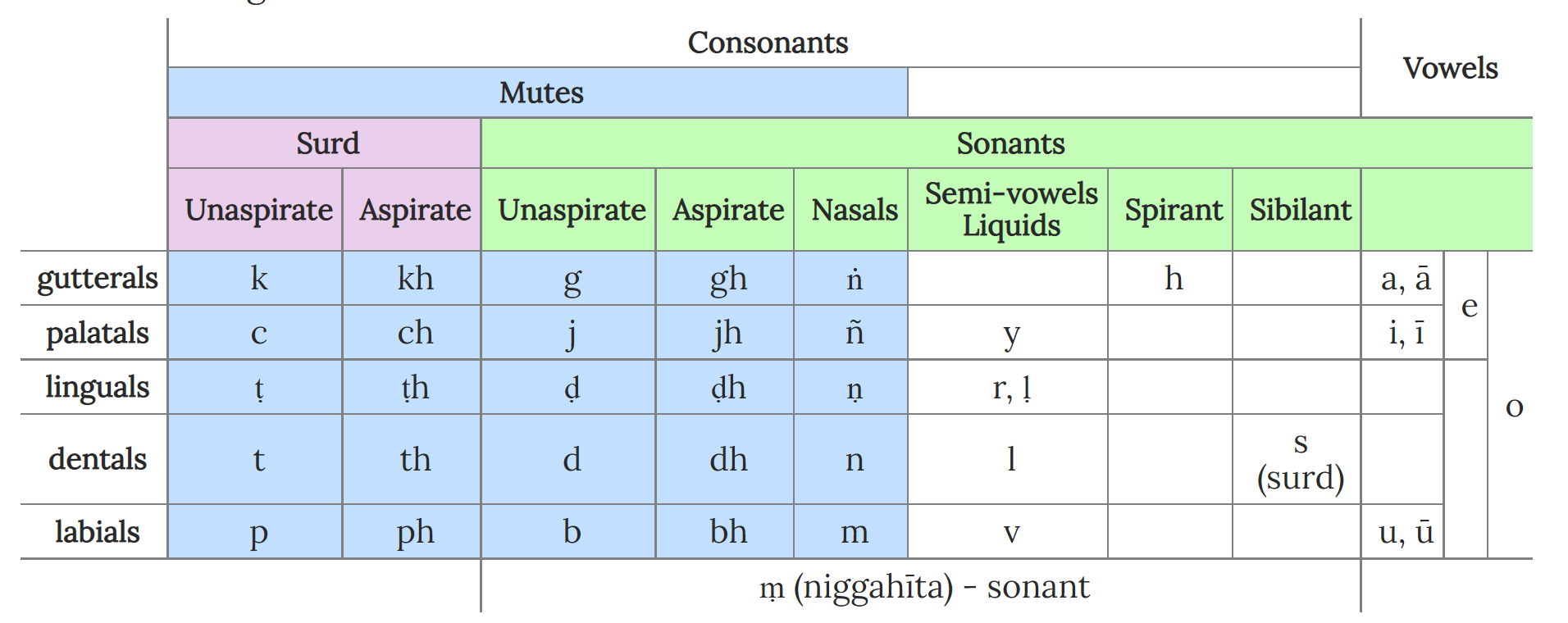

이런 자음의 순서는 브라흐미 글자의 자음순서와 매우 흡사합니다. 자음과 모음을 결합하여 글자를 만드는 방식이 유사하다.훈민정음이 ㄱ ㄲ ㅋ ㆁ의 순서라면 브라흐미는 ㄲ ㅋ ㄱ ㆁ의 순서라는 것이 조금 다릅니다. 그리고 마지막의 ㆁ의 발음이 훈민정음과 브라흐미가 정확하게 일치합니다. 훈민정음이나 브라흐미나 비음을 가장 뒤에 오도록 배치한 것은 이 둘의 언어가 같은 구조라는 것을 증명합니다. 브라흐미문자 순서로 훈민정음 문자를 배열하면 아래와 같습니다.

| 훈민정음 자음순서 | ㄲ 전탁(全濁) | ㅋ 차청(次淸)· | ㄱ 전청(全淸) | ㆁ 비음(鼻音) |

| 브라흐미 자음순서 | ? | ? | ? | ? |

| 훈민정음 자음순서 | ㄸ | ㅌ | ㄷ | ㄴ |

| 브라흐미 자음순서 | ? | ? | ? | ? |

| 훈민정음 자음순서 | ㅃ | ㅍ | ㅂ | ㅁ |

| 브라흐미 자음순서 | ? | ? | ? | ? |

또 두 문자는 자음과 모음을 결합시켜서 하나의 소리글자를 만드는 법칙도 유사합니다. 자음에 모음이 가획될 때마다 음이 만들어 지는데 가획되는 방향도 일치합니다.

훈민정음에서는 "ㆍ, ㅡ, ㅗ, ㅜ, ㅛ, ㅠ는 초성 아래에 붙여 쓰고, ㅣ, ㅏ, ㅓ, ㅑ, ㅕ는 오른쪽에 붙여 쓴다."라고 되어 있는데 브라흐미 문자도 그 법칙을 따르고 있습니다.

예를들어 Ka 에서 Kaa 음으로 변화하면 획을 오른쪽으로 더하고 Ka 에서 ku로 바뀌면 획을 아래쪽에 더합니다.

1.한글 '가나다라마바사아자차카타파하'를 브라흐미(Brāhmī) 글자로 쓰면 아래와 같다. 하나의 글자가 하나의 소리값을 가지고 있다.

'? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?'

'가(?)나(?)다( ?)라(?)마(?)바(?)사(?)아(?)자(?)차(?)카(?)타(?)파(?)하(?)' '

2. 모음 ㅏ를 붙여 길게 발음하는 법칙이 사라졌지만 '가나다라마바사아자차카타파하'를 길게 발음한다고 생각하고 이것을 브라흐미 글자로 쓰면 아래와 같다.

'?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??'

3.모음 ㅜ 를 붙이면 '구누두루우부수우주추쿠투푸후'가 되는데 이것을 브라흐미 글자도 자음 아래에 가획을 하고 아래와 같다.

'?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??'

4.모음 ㅣ를 붙이면 '기니디리미비시이지치키피히'가 되는데 이것을 브라흐미글자로 쓰면 아래와 같다.

'?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??'

이렇듯이 훈민정음과 브라흐미 글자는 자음의 발음순서와 가획원리가 같습니다.

정리해보면 훈민정음 자음과 브라흐미 자음은 입안에서 소리가 나는 위치(아,설,순,치,후,반설,반치)와 숨을 내쉬는 세기(전청 차청 전탁 비음)에 따라 발음의 순서와 소리값이 같습니다. 각 자음이 비음(鼻音)으로 끝나는데 지금은 사라진 옛이응(ㆁ)이 비음이고 브라흐미 글자 ?? ? ?도 모두 비음이다. 이처럼 가획의 방향과 발음 순서에 따라 소리값이 같고 발음위치와 순서가 같은 것을 두고 우연이라 말할 수는 없습니다. 이것은 세종대왕이 브라흐미문자(싯담자)를 잘 아는 사람의 도움을 받았다는 것을 의미합니다. '조선왕조실록' 세종 25년 12월조 기사에 “기자방고전(其字倣古篆).”이라는 구절이 나오고, 1444년 2월의 ‘최만리 등 집현전 학사들이 올린 상소문’에도 “자형수방고지전문(字形雖倣古之篆文)”이라고 한 구절이 나옵니다. ‘자방고전’은 “글자는 옛 전자를 본떴다.”라는 뜻인데 성종 때 학자 성현은 『용재총화』 제7권에서 언문은 “초성·종성(初終聲) 8자, 초성(初聲) 8자, 중성(中聲) 12자의 글자체는 범자(梵字)를 본받아 만들었다”라고 전합니다. 범자(梵字)가 바로 '브라흐미 혹은 싯담자' 글자이고 그러한 언어능력을 가진 분은 신미스님과 그 동료들일 것입니다. 이 문자는 시대에 따라 문자가 변해 왔지만 자음의 발음순서와 글자를 만드는 가획법칙은 그대로 전승되어 경전의 언어가 되어 스님들이 배워왔습니다.그러므로 훈민정음은 싯담문자를 배운 신미스님이 이러한 원리를 세종대왕께 설명하여 만들어 졌거나 아니면 신미스님과 세종대왕이 같이 만들었을 가능성이 높습니다.

[기타]

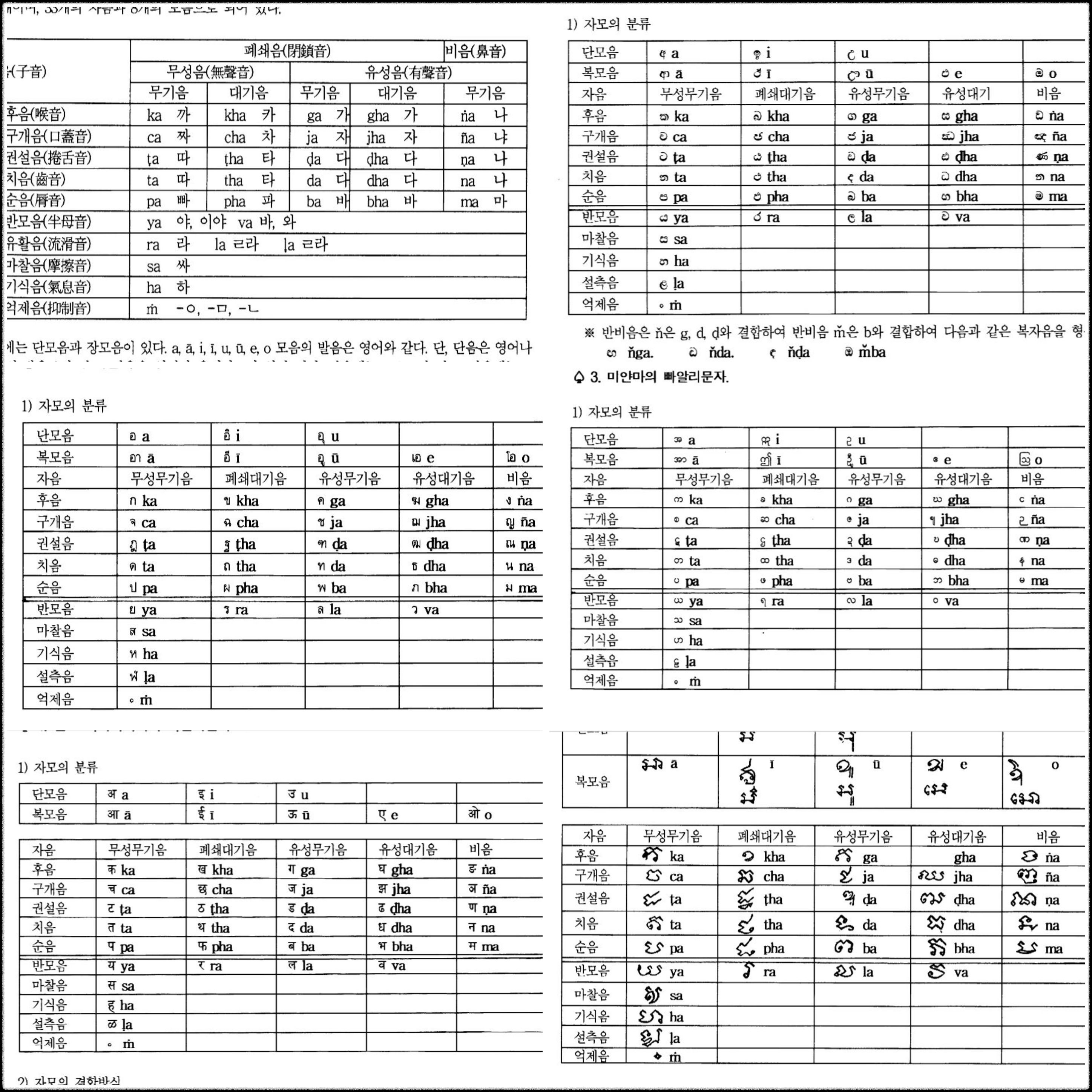

산스끄리뜨어,빨리어, 미얀마어, 태국어,싱할리어,캄보디아어,라오스어,몽골어,티벳어등 70여개국의 언어는 같은 순서의 발음을 가지고 있는데 이것을 브라흐미 문자로 나타내면 다음과같다.

?ㄲ ?ㅋ ?ㄱ ?ㄱh ?ㆁ

?ㅉ ?ㅊ ?ㅈ ?ㅈh ?

?ㄸ ?ㅌ ?ㄷ ?ㄷh ?ㄴ

?ㄸ ?ㅌ ?ㄷ ?ㄷh ?ㄴ

?ㅃ ?ㅍ ?ㅂ ?ㅂh ?ㅁ

?야 ?라(ra) ?라(la) ?와 ?사 ?하

발음은 다르지만 훈민정음 문자와 브라흐미 문자의 모양이 같은 것은 아래와 같다.

? ? ? ? ? ? ? ? ? (브라흐미)

? ? ? ? ? ? ? ? (훈민정음)

* 아래동영상에서 '산스그리뜨 모음과 자음보다 아소까에 사용된 모음과 자음이 적은데 아소까 석주의 브라흐미 문자도 이렇게 발음된다.

탁음 濁音: a voiced sound, a sonant

유기음 有氣音 : an aspirate, an aspirated sound

guttural : 목 뒷부분에서 나오는 (듯한), 후두음의

===============================================

[참고자료]

'훈민정음과 범어' 카테고리의 다른 글

| 《동국정운》신숙주 서문 (0) | 2022.09.04 |

|---|---|

| 홍무정운역훈(洪武正韻譯訓) -신숙주 서문 (1) | 2022.08.30 |

| 훈민정음 해례본 번역문 (0) | 2022.05.20 |

| 한글 오백주년 기념우표 (0) | 2022.05.19 |

| 세종은 훈민정음을 어떻게 만들었을까?(비공개) (0) | 2022.05.14 |