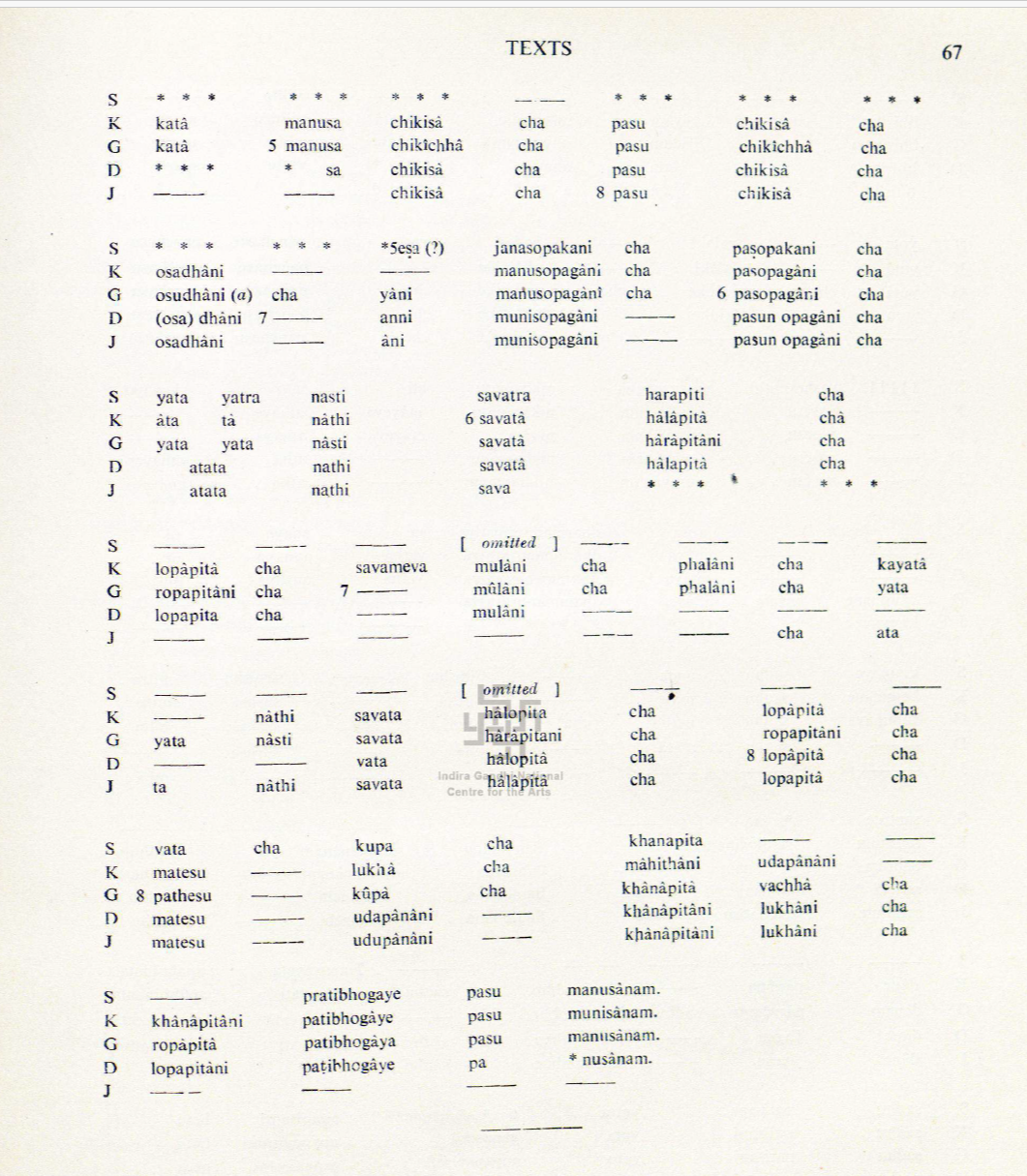

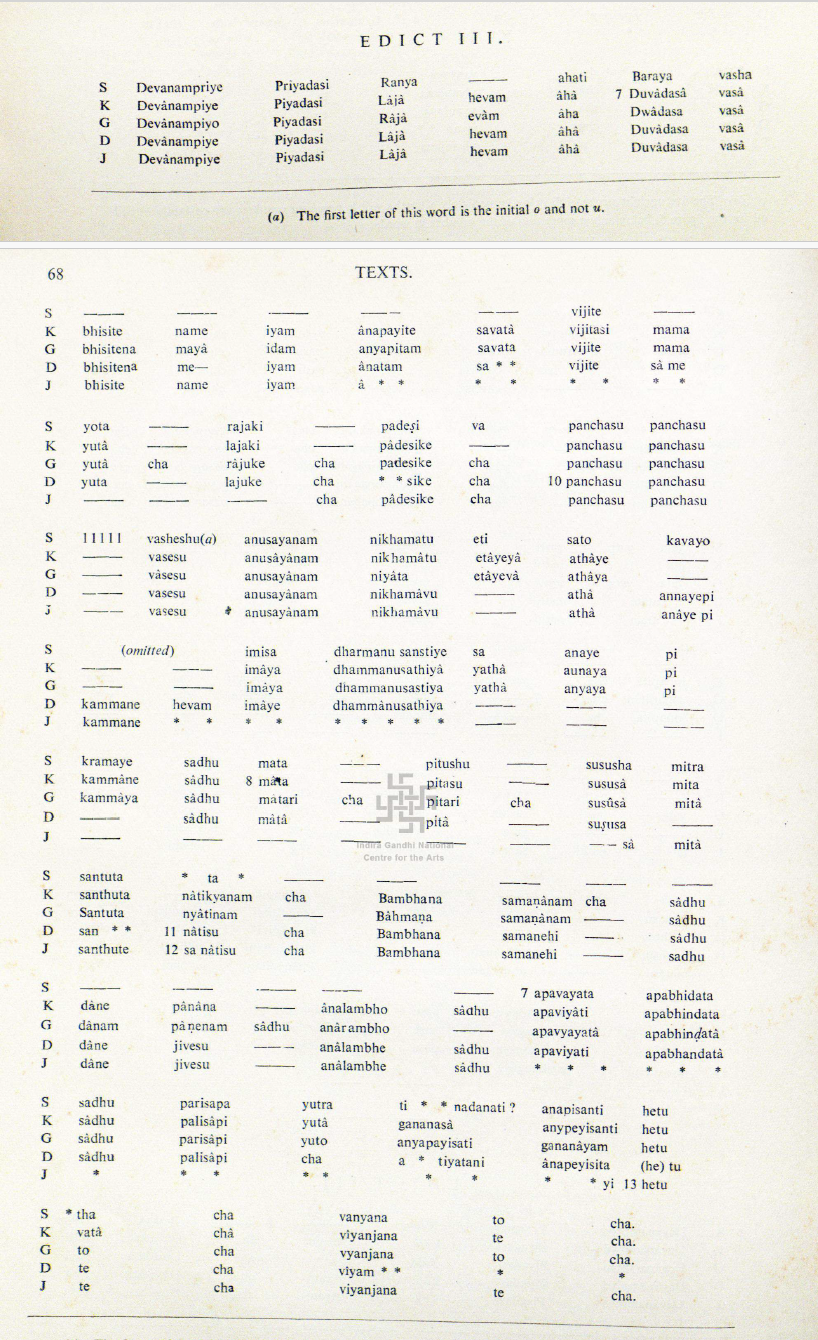

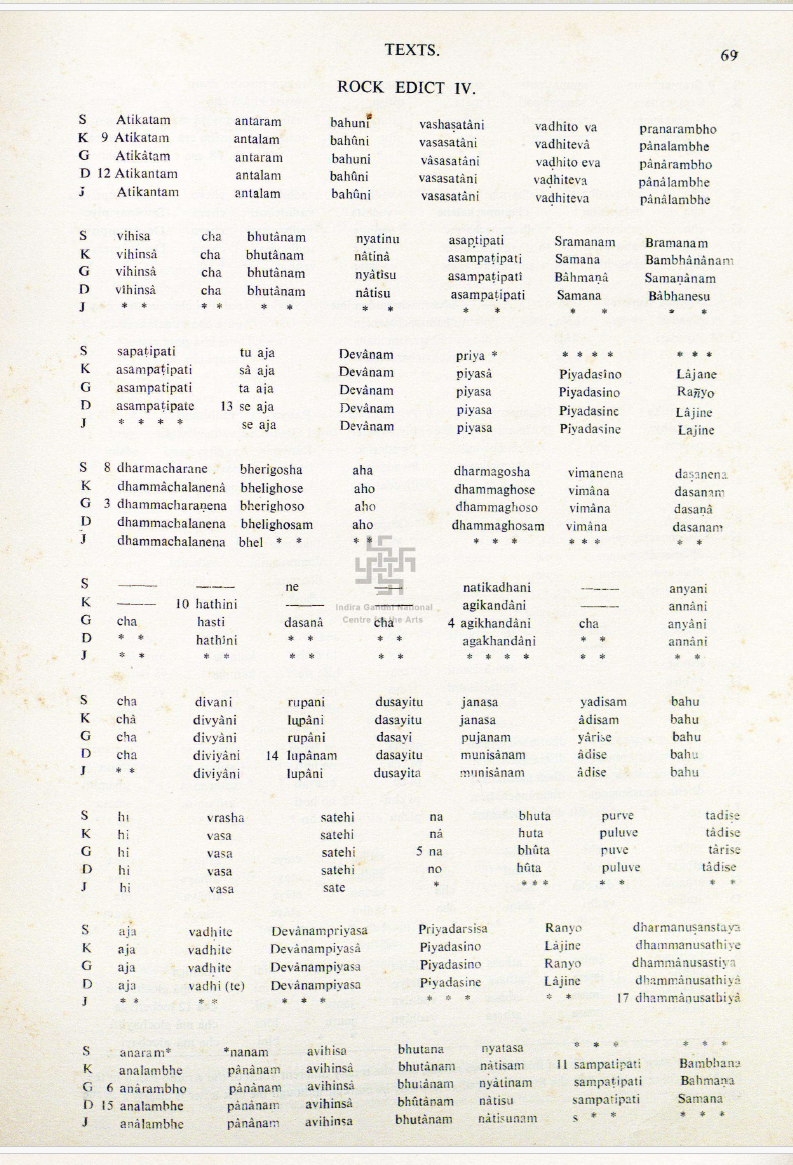

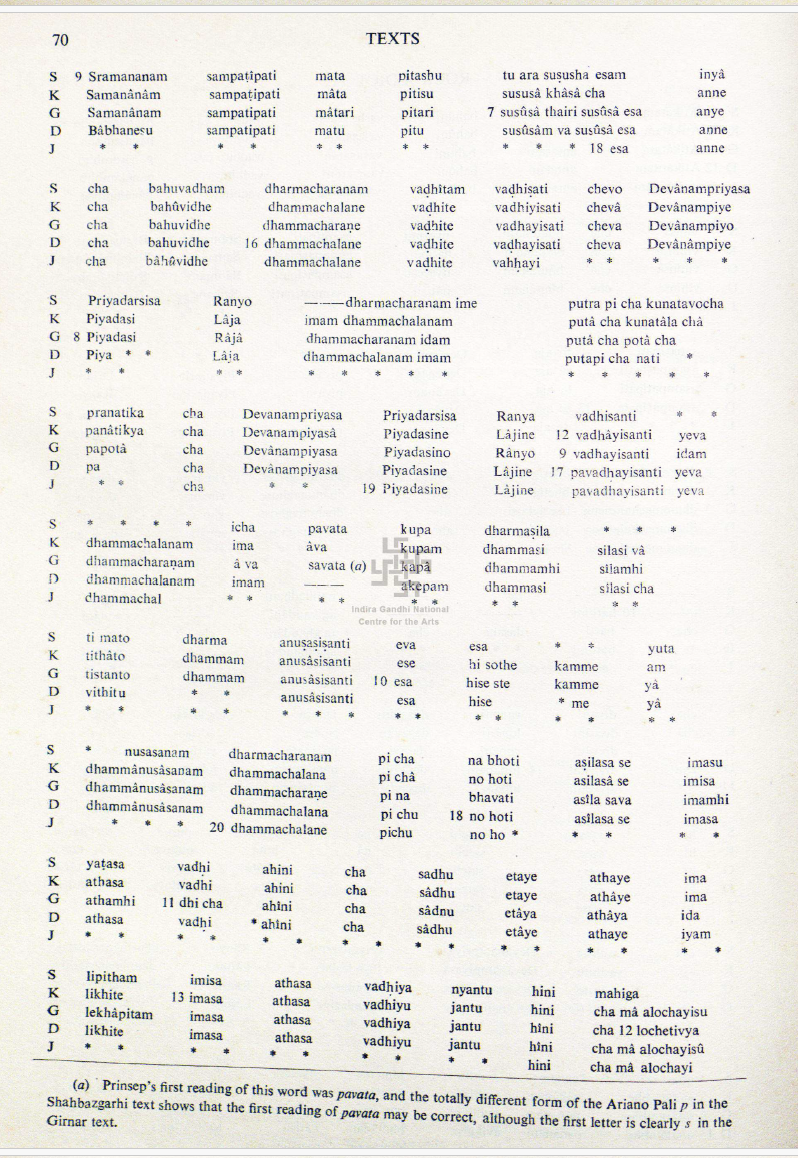

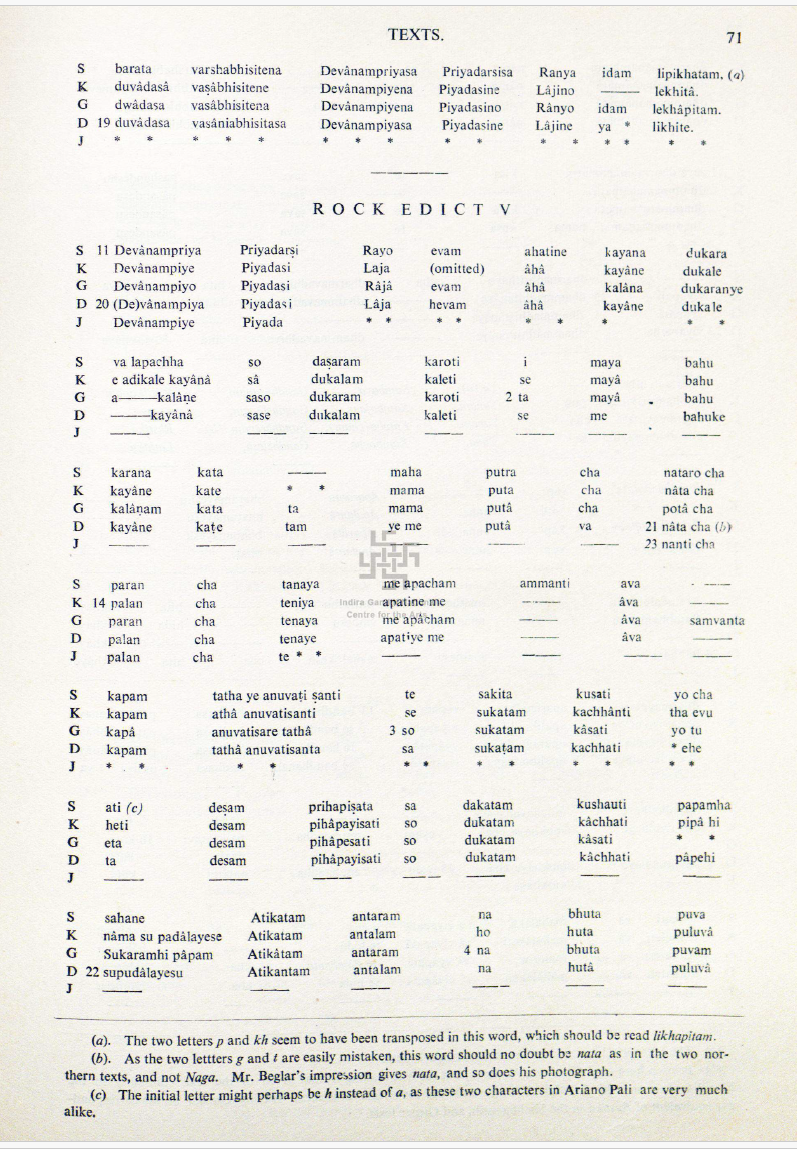

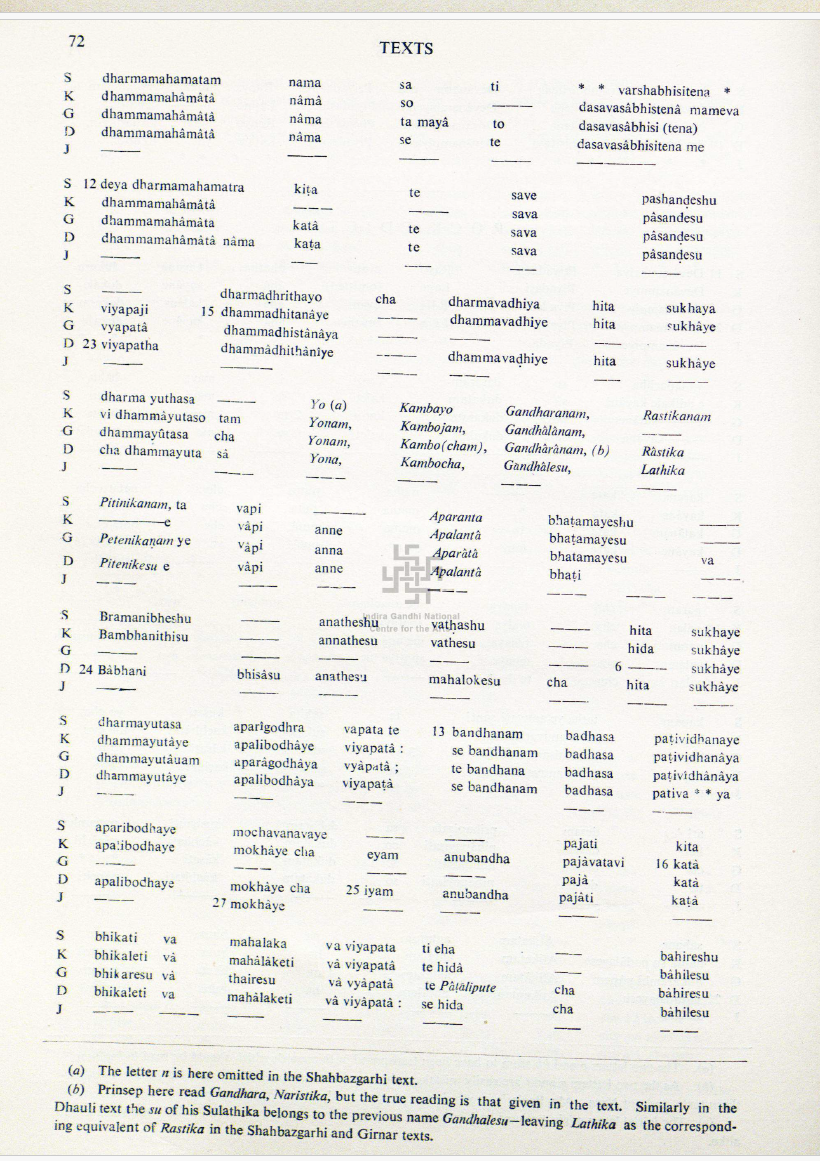

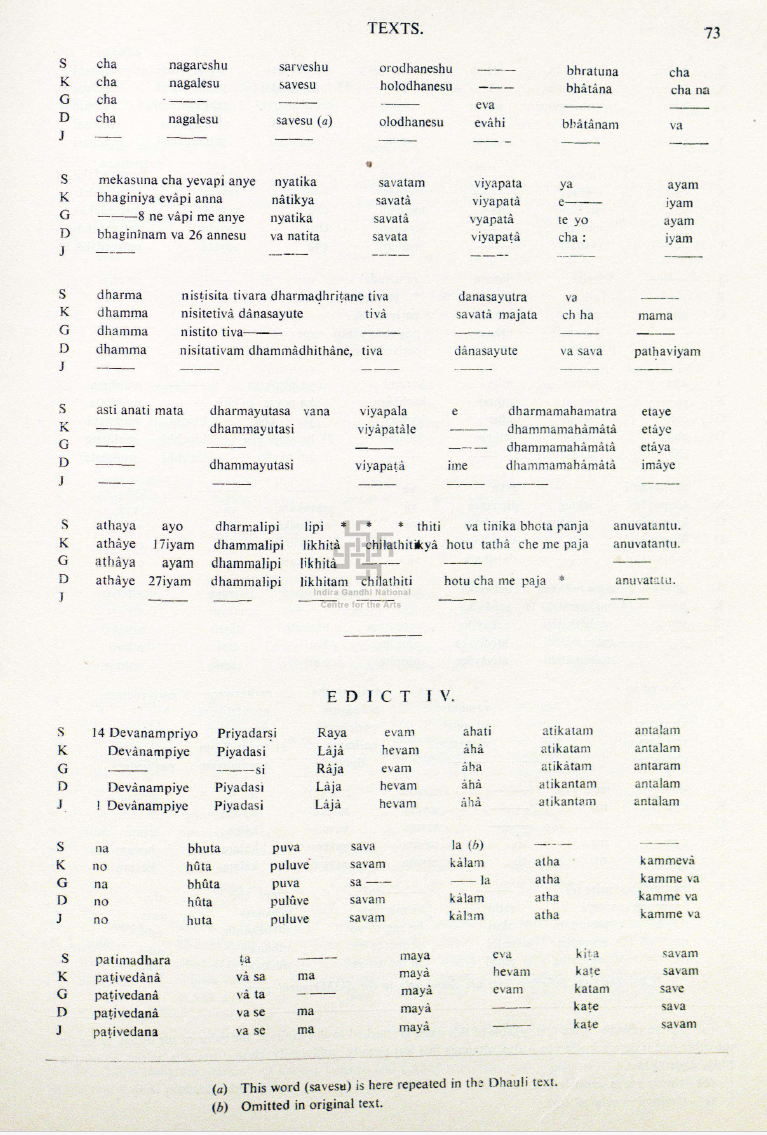

아소까 바위칙령 5개 비교-샤하바즈가르히(Shāhbāzgarhi, S), 칼시(Khālsi, K), 기르나르(Girnār, G), 다울리(Dhauli, D), 자우가다(Jaugada, J)

출처: Complete Works of Alexander Cunningham:

Inscriptions of Asoka Vol I by Cunningham, Alexander

위 두가지 이미지에서 5가지 버전 전체를 단어별로 비교하여 그 내용을 문법적으로 비교하여 해석하고 어떤 버전이 가장 원형인지 분별하시오.

ChatGPT의 말:

위 두 이미지에 나타난 **샤하바즈가르히(Shāhbāzgarhi, S), 칼시(Khālsi, K), 기르나르(Girnār, G), 다울리(Dhauli, D), 자우가다(Jaugada, J)**의 다섯 개 판본을 단어별로 비교하여 문법적 차이를 분석하고, 가장 원형에 가까운 버전을 판별하겠습니다.

1. 단어 비교 및 해석

아소까 칙령은 여러 지역에서 발견되었으며, 각 지역의 방언적 차이가 존재합니다. 다음은 주요 단어들의 비교입니다.

의미 Shāhbāzgarhi (S)Khālsi (K)Girnār (G)Dhauli (D)Jaugada (J)Pali 형태

| 왕 | Ranyo | Lājine | Ranyo | Lājine | Lājina | Rājā |

| 법 | Dhamma | Dhamma | Dhamma | Dhamma | Dhamma | Dhamma |

| 사랑 | Priyadasi | Piyadasi | Piyadasino | Piyadasine | Piyadasi | Piyadassi |

| 사람 | Manusa | Manusa | Manusa | Manusa | Manusa | Manussa |

| 동물 | Pasu | Pasu | Pasu | Pasu | Pasu | Pāṇā |

| 착한 | Sādhu | Sādhu | Sādhu | Sādhu | Sādhu | Sādhu |

| 아버지 | Pitari | Pitari | Pitari | Pitari | Pitari | Pitā |

| 수행자 | Samana | Samana | Samana | Samana | Samana | Samaṇa |

2. 문법적 분석

- 동사 활용

- "bhisite" (S) / "bhisitena" (K) / "bhisitena" (G) / "bhisite" (J) → Pali: "bhisita" (과거분사)

- "anapayite" (S) / "anapayitam" (G) → Pali: "anāpita" (과거분사)

- 격 변화

- "Ranyo" (S) / "Lājine" (K) → Pali: "Rañño" (속격)

- "Piyadasino" (G) / "Piyadasine" (J) → Pali: "Piyadassino" (속격)

- 샤하바즈가르히(S)만 산스크리트형 ayam을 유지하며, 나머지는 여성형 iyam을 사용.

- 원래 산스크리트 문법에서 "이것"은 남성형 ayam, 여성형 iyam, 중성형 idam으로 구분되지만, 프라크리트에서는 여성형 iyam이 널리 쓰이게 됨.

(3) "적다/기록하다"를 의미하는 동사

판본단어해석| S | likhapi | 기록하다 (3인칭 단수) |

| K | lekhapi | 기록하다 (3인칭 단수) |

| G | lekhapita | 기록되었다 (과거형) |

| D | * (손상됨) | - |

| J | likhapitā | 기록되었다 (과거 수동형) |

▶ 분석:

- lekhapita와 likhapitā는 수동형 과거 완료 형태이며, likhapi와 lekhapi는 현재형.

- G와 J는 수동형으로 보존되어 문법적으로 더 정확할 가능성이 큼.

- J(자우가다)와 G(기르나르)가 가장 원형을 유지.

(4) "알려지다"를 의미하는 동사 (lahiyati)

판본단어해석| S | lahiyati | 알려지다 (3인칭 단수) |

| K | pasati | 보인다 (3인칭 단수) |

| G | lābhiyanti | 얻어진다 (3인칭 복수 수동형) |

| D | * (손상됨) | - |

| J | ālābhiyanti | 얻어진다 (3인칭 복수 수동형) |

▶ 분석:

- lahiyati는 현재형, lābhiyanti는 수동형 복수, ālābhiyanti는 강조형 수동.

- pasati (K 판본)는 다른 의미로 "보다"라는 뜻이므로 문맥상 변형이 가장 큼.

- G(기르나르)와 J(자우가다)가 가장 원형을 유지.

최종 결론:

- Girnār 방언이 Pali 문법 및 단어와 가장 유사하며, 이는 니까야에 사용된 언어(Pali)와 가장 가까운 형태로 보입니다. 이유

- ①: Pali에서 사용하는 "Piyadasino" 형태가 보존됨.이유

- ②: 문법적으로 속격과 대격 변화가 Pali와 유사.이유

- ③: "anapayitam" 같은 형태가 Pali "anāpita"와 유사.

아쇼까 왕의 바위 칙령(Edict)은 인도전역에 같은 내용이 바위에 새겨졌다. 이 바위 칙령들은 모두 브라흐미(Brahmi) 문자로 기록되었다. 그러므로 각 지역의 대표적인 바위칙령을 비교해 보면 각 지역의 언어들이 얼마나 갇고 다른지 알 수 있다. 위에서 샤바즈가르히(Shāhbāzgarhi), 칼시(Khālsi), 기르나르(Girnār), 다울리(Dhauli), 자우가다(Jaugada) 등에 새겨진 아소까 바위칙령 5개를 비교하였다. 가장 서쪽의 기르나르(Girnār) 바위칙령은 asti, Idha, na, kiñchi 같은 표현으로 산스크리트에 가까운 느낌을 주는 고전적 형태를 유지하고 있어 니까야의 빠알리(pali)와 유사하다. 서쪽의 자우가다(Jaugada) 바위칙령은 hida, no, kichbi 같은 표현으로 구어체에 가까워 변형된 형태를 보인다. 그래서 몇몇학자들이 니까야의 빠알리(pali)는 부처님이 사용하던 마가다국의 마가디와 다르다는 주장을 하게 되었다.

그러나 보시다시피 서쪽의 기르나르(Girnār)와 동쪽의 자우가다(Jaugada)칙령의 차이는 미미하다. 누구라도 이 5개의 칙령은 같은 언어이고 같은 내용이라는 것을 알 수있다. 아마도 부처님 당시에 꼬살라국의 언어와 마가다국의 언어가 이 정도의 차이를 보였을 것이다. 그러므로 니까야의 빠알리(pali)가 서쪽의 기르나르(Girnār) 언어와 비슷하다고해서 부처님이 사용하던 동쪽의 마가디와 다른 언어라는 주장은 타당하지 않다. 이러한 주장은 미미한 차이를 확대하여 침소봉대하는 주장으로 자신을 속이고 남을 속이는 짓이된다. 기르나르(Girnār) 판본이 가장 원형에 가까운 판본이며, 다울리(Dhauli)와 자우가다(Jaugada)가 그 다음으로 원형성이 강한 판본입니다.

728x90

'아소까 석주' 카테고리의 다른 글

| 브라흐미(Brahmi) 문자로 쓰여진 11가지 부처님 명호 (1) | 2024.10.09 |

|---|---|

| 경(A3:130)과 밀린다팡하에서 문자를 사용했다는 기록158p.214p.235p.652p. (1) | 2024.08.04 |

| 브라흐미brahmi 문자 (0) | 2024.02.14 |

| 바르후뜨 브라흐미 비문 설명(barhut inscrition explain) (0) | 2024.01.19 |

| Girnar 아소까 바위 비문 영어 번역 (0) | 2023.12.13 |