- 김춘호

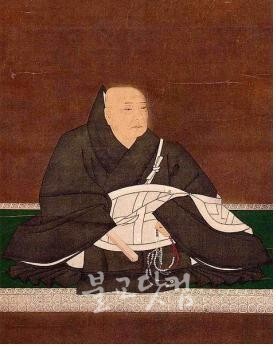

쿠야의 가계에 관해서는 《존비분맥(尊卑分脈)》에 닌묘(仁明)천황의 7남인 츠네야스친왕(常康親王: ?-869)의 아들로 되어 있는 것으로 보아 천황가의 후예로 볼 수 있으나 정확하지는 않고, 어릴 적 성장배경이나 출가동기 등에 관해서도 불명확하다. 922년 오와리노쿠니(尾張国, 지금의 아이치켄 서부)의 국분사에서 출가하여 스스로 쿠야(空也)라고 자칭하였다고 한다. 그리고 전국을 유행하며 도로정비, 교량건설, 사원건설, 우물을 파는 등, 민중들의 삶에 실질적인 도움이 되는 사업들을 행한다. 또한 풍장으로 들판에 방치된 시신을 수습하여 ‘나무아미타불’의 명호를 외우며 다시 화장하였다고 하며, 늘 ‘나무아미타불’의 명호를 외우고 다녔기 때문에 그를 ‘아미타히지리(阿弥陀聖)’라고 하였고, 그가 판 우물을 ‘아미타정(阿弥陀井)’이라고 불렸다고 한다.

민중들의 삶 속으로 들어가 도로를 정비하고 다리를 만들며, 우물을 파는 등 민중구제사업의 양상은 나라시대 교키(行基)와 같으나, ‘나무아미타불’의 칭명염불을 민중들에게 권하고 있는 점은 다르다.

948년 수도 교토로 들어가 거리에서 걸식하며, 모은 보시물을 다시 가난한 사람이나 병자들에게 나눠 주었다고 한다. 그는 주로 사람들의 왕래가 많았던 사장 어귀에 서서 징을 치고 춤을 추며 ‘나무아미타불’의 칭명염불을 사람들에게 권하였기 때문에 그를 ‘이치히지리’(市聖), 즉 ‘저자의 성자’라는 별칭이 붙었다고 한다. 948년 히에이잔에 올라 당시 천태좌주 엔쇼(延昌)를 계사로 정식득도하여 ‘광승’(光勝)이라는 승명을 얻는다.

당시 귀족불교의 흐름 속에서 쿠야와 같은 독단적인 민중구제활동은 매우 일탈적인 것이었기 때문에 기성교단으로서의 천태종에서도 그를 호의적으로 바라볼 수만은 없었을 것이다. 그러나 그를 향한 대중적 지지가 워낙 컸던 까닭에 천태교단으로서도 그것을 무시할 수 없었고, 오히려 천태종에서의 득도를 통해 쿠야의 위상을 천태종으로 포섭하려는 노림수가 깔려있었던 것이다. 그리고 쿠야의 입장에서도 천태교단에서의 득도는 기성교단과의 마찰을 피하고 귀족사회의 포교에도 도움이 될 수 있는 것이었기 때문에 이를 물리칠 이유가 없었을 것이다.

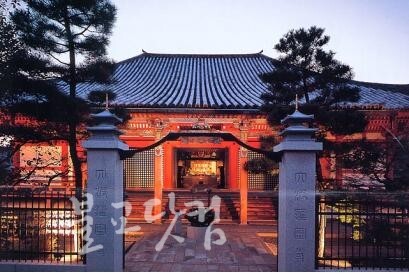

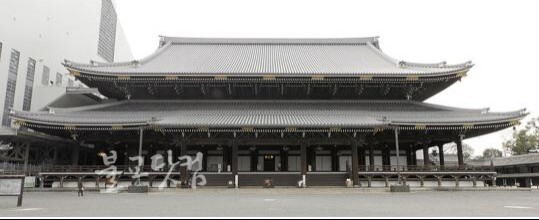

쿠야는 민중들에게 칭명염불을 전파하는 한편, 951년 1장 십일면관음상, 6척 범천상·제석천상·사천왕상을 조성하고 금니로 대반야경 600권의 사경을 발원하여 13년만인 963년 완성한다. 그리고 가모가와(賀茂川, 교토시내를 흐르는 강)의 동쪽에 서광사(西光寺, 현재는 육바라밀사(六波羅蜜寺), 교토소재)를 건립하고, 972년 9월 11일 입적한다.

2. 겐신(源信)의 《왕생요집(往生要集)》

쿠야가 보살행과 칭명염불의 보급을 통해 10세기 민중들의 가슴에 정토신앙의 씨앗을 파종하였다면, 그와 비슷한 시기를 살았던 천태종의 학승 겐신(源信: 942-1017)은 《왕생요집(往生要集)》이라는 저술을 통해 승려들과 귀족들에게 정토신앙을 확산시켰다고 할 수 있다.

15세인 956년 《칭찬정토불섭수경(稱讚淨土佛攝受經)》을 강설하여 무라카미(村上)천황으로부터 법화팔강의 강사로 선발된다. 그리고 천황의 하사품을 고향의 어머니에게 보내는데, 어머니는 수행에 전념할 것을 당부하는 시를 지어 하사품을 다시 돌려보낸다. 이를 계기로 겐신은 히에이잔의 요코가와 혜심원(横川恵心院)으로 들어가 은둔하며 일생동안 수행과 저술활동에 전념한다.

그의 저술로는 《인명론소사상위략주석(因明論疏四相違略注釈)》3권, 《왕생요집(往生要集)》3권, 《일승요결(一乘要決)》3권, 《어마터굥약가(阿彌陀經略記)》, 《염불법어(念佛法語)》 등이 있는데, 그 중에서도 《왕생요집》이 그의 대표작이라 할 수 있다.

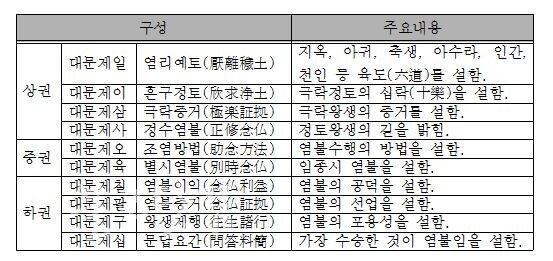

3권 10부로 구성된 《왕생요집》은 혼탁한 말법시대에 살고 있는 중생들에게 있어서 극락왕생을 위한 염불만이 가장 적절한 길이고, 이러한 관점에서 경전이나 논서 등에서 염불과 극락왕생의 요점을 설한 부분을 수집하여 하나로 엮은 것이다.(인용경전은 122부 617문에 이름)

상권의 대문제일 염리예토(厭離穢土)는 현실을 포함한 육도의 고통과 부정을 설하고, 그와 대조적으로 대문제이 흔구정토(欣求淨土)에서는 극락의 10가지 즐거움을 설하고 있는데, 독자로 하여금 육도의 무상함을 직시하고 자연스럽게 왕토정토로의 회심을 유도하는 구성이라고 할 수 있다. 특히 이 부분은 후대에 만들어지는 육도회(六道繪)나 내영도(來迎圖) 등의 정토교미술의 발전에 큰 영향을 미치기도 한다. 대문제사 정수염불(正修念佛)에서 제육 별시염불(別時念佛)까지가 본서의 본론부분에 해당한다고 할 수 있는데, 염불과 그에 필요한 수행방법 등을 설하고 있다. 그리고 여기에서는 칭명염불보다는 관상염불이 중시되고 있다는 점과 임종염불(臨終念佛)을 강조하고 있다는 점이 특징적이다.

왕생요집의 집필이후에도 겐신은 혜심원에서 수행과 저작활동에 전념하는데, 1014년에는 《아미타경약기(阿彌陀經略記)》를 찬술한다. 1017년 6월 10일 76세로 입적하는데, 임종시에는 아미타여래상의 손에 묶은 실은 잡고 합장한 상태로 입적하였다고 한다.

이후 겐신의 왕생요집, 특히 염리예토, 흔구정토의 교설은 헤이안 귀족들 뿐만 아니라 서민들에게까지 널리 보급되었고, 불교교학 뿐만 아니라 문학, 예술, 일반 관습에 이르기까지 일본문화 전반에 지대한 영향을 미친다. 특히 호넨(法然), 신란(親鸞) 등 정토계 가마쿠라 신불교 조사들에게도 결정적인 영향을 미치고 있다는 점에서 일본정토교의 기초가 이 책으로서 완성되었다고 평가되고 있다.

- 김춘호

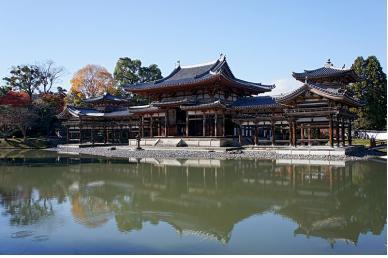

1027년, 삼대에 걸쳐 자신의 세 딸들을 천황의 중궁으로 세우면서 최고의 실력자로서 영화를 누리던 후지와라노 미치나가(藤原道長)가 죽는다. 만년에 자신의 역량을 총 동원하여 완성시킨 법성사(法成寺)의 아미타당에서 9체의 아미타여래상의 손에 연결한 끈을 자신의 손에 매고, 석존 열반의 모습이 그러하였듯이 북침서향(北枕西向)의 자세로 수많은 승려들의 염불 속에서 임종을 맞는다. 현세에서의 영화가 서방 극락정토에서도 영원히 이어지기를 바랐던 것일까? 후지와라노 미치나가는 그렇게 아미타부처님의 내영과 서방정토에서의 왕생을 간절히 믿었다.

11세기 전반기의 헤이안 귀족사회에서는 이처럼 내세에 대한 관심과 아마타 서방정토에 대한 동경이 크게 유행하고 있었다. 그리하여 각지에서 아미타여래상의 조상이나 아미타당의 조영이 성행하는데, 그 백미는 앞서 언급한 법성사와 후지와라노 미치나가의 뒤를 이어 섭관으로서 정권을 장악한 후지와라노 노리미치(藤原頼通)에 의해 건립된 우지(宇治)의 뵤도잉(平等院)이다.

그러나 법성사의 경우 1058년 화재로 전소되고 현재에는 뵤도잉만이 당시의 모습을 전하고 있다. 특히 아마타불을 주불로 하는 뵤도잉의 봉황당(鳳凰堂)은 이른바 정토식 정원과 더불어 일본 불교건축의 백미로 손꼽히고 있으며, 일본인들이 가장 자랑하는 건축물의 하나로서 일본 주화 10엔의 배경으로도 사용되고 있다.

2. 말법사상의 유행

11세기 후반으로 접어들면서 일본의 정치형태는 후지와라가문의 섭관체제가 붕괴되고 이른바 원정(院政)체제가 새롭게 등장한다.

1066년 후지와라 가문의 여인을 어머니로 두지 않는 고산조(後三条)천황이 즉위하고, 천황은 후지와라씨를 견제하기 위해 장원의 정리를 단행하였다. 그 뒤를 이은 시라카와(白河)천황은 즉위하자마자 어린 황자에게 황위를 넘기고 상황(上皇)으로서 실권을 장악한다. 상황이 살았던 곳을 원(院)이라고 하였기 때문에 당시의 정치를 원정(院政)이라고 부르게 된 것이다. 이와 같은 원정시기에 수많은 장원이 상황의 원으로 집중되었고, 그 대부분이 중앙이나 지방의 관리들로부터의 뇌물이었기 때문에 정치적 혼란은 극도에 달한다.

또한 이 무렵부터 나라(奈良)의 거대사찰 코후쿠지(興福寺)나 히에이잔(比叡山) 엔랴쿠지(延暦寺) 등의 유력사원들은 많은 승병을 보유한다. 이들 승병들은 사원의 요구를 관철시키기 위해 귀족들의 신앙이 두텁다는 것을 방패삼아 신목(神木)이나 신여(神輿)를 메고 수도로 난입하여 난동을 부리기도 하였다. 이에 대해 원은 겐지(源氏)·헤이시(平氏) 등의 무사들에게 황실의 경비를 맡기게 되고, 이러한 과정에서 점차 무사들이 중앙으로 진출하게 된다.

이와 같은 섭관체제의 붕괴와 원정의 부패, 무사계급의 중앙 진출로 인한 귀족독점 체제의 와해 등으로 정치적 불안은 더욱 가중되었다. 거기에 잦은 기근과 전염병의 창궐 등이 더해져 귀족사회 뿐만 아니라 서민들에 이르기까지 극도의 사회불안이 이어진다.

특히, 코후쿠지 승병들의 토다이지(東大寺) 습격이나, 엔랴쿠지(延暦寺) 승병의 교토난입 등은 그러한 사회불안을 증폭시키는 요인이었다. 중생구제에 앞장서야할 승려들이 자신들의 이익 챙기기에 혈안이 되어 폭동을 일삼는 모습에 사람들은 불법의 쇠퇴와 말법(末法)시대의 도래를 강하게 느끼게 되었던 것이다.

말법이란 정법, 상법에 이어 도래한다고 여겨지는 시기로서 불멸후 2000년부터 시작된다고 하는데, 이 시기에는 부처님의 가르침만이 남아있을 뿐 수행하는 자도 깨닫는 자도 없는 이른바 암흑의 시대인 것이다. 일본에서는 1052년이 말법시대가 시작되는 말법 원년으로 여겨졌다.

이러한 말법사상의 유행은 정토신앙의 유행과 궤를 같이 하며 새로운 불교신앙의 탄생을 이끈다.

즉, 가마쿠라신불교(鎌倉新仏教)는 바로 그러한 말법시대를 살아가는 중생들의 불교로서 시작되었던 것이다. 부처님의 가르침만은 전해오지만 수행도, 깨달음도 불가능한 암흑의 시대, 말법시대! 그 시대를 사는 중생들은 과연 무엇에 의지해야 하는가? 이러한 물음에 해답을 제시하는 것이 곧 가마쿠라신불교인 것이다.

다음 강좌부터는 가마쿠라 신불교의 조사들과 그들이 제시하는 이 물음에 대한 해답들을 살펴보자.

그러던 그가 일본불교 역사의 한 획을 그은 대성인이 되었던 것인데, 그의 그러한 삶을 결정짓는 가장 중대한 사건이 9세 때 일어난다. 아버지 도키쿠니가 토지문제로 아카시 사다아키(明石定明)의 야습을 받아 죽게 된 것이다. 아버지는 임종시에 복수를 하지 말고 출가하여 명복을 빌어달라는 유언을 하는데, 그 유언에 따라 어린 호넨은 외숙부인 칸가쿠(觀覺, 1150~?)에게 맡겨져 수학하게 된다.

칸카쿠는 호넨의 타고난 재능을 발견하고 당시로서는 불교수학의 최고 명소였던 히에이잔(比叡山) 엔랴쿠지(延暦寺)로 보내어 공부하게 하였고, 15세인 1147년 11월 8일 엔랴쿠지 계단에서 좌주 교겐(行玄)을 계사로 수계하여, 엔랴쿠지 소속의 관승(官僧)이 된다.

당시의 승려들은 크게 관승(官僧)과 둔세승(遁世僧)의 두 부류로 나눠볼 수 있다. 전자는 일본의 국가불교이래로 국가와 천황가를 위한 가지기도에 전념하면서, 국가로부터 그 신분을 보장받는, 말하자면 ‘종교직 공무원’과도 같은 것이었다. 그리고 이들은 국가적 법회에 참석이 의무시 되었기 때문에 개인적인 수행이나 민간구제 활동 등에 제약을 받고 있었다.

반면, 둔세승(遁世僧)은 국가불교 시스템이 느슨해져가는 헤이안 시대에 특히 증가하는데, 관승으로서의 의무와 책임 등에서 벋어나 개인적 수행이나 민간구제활동 등에 전념하는 승려들이 그들이었다.

호넨은 이와 같이 엔랴쿠지 소속의 관승의 신분으로 출가한다. 그러나 세속화가 극에 다다른 당시 불교계의 모습에 염증을 느낀 것일까, 얼마 되지 않아 히에이잔(比叡山) 안의 둔세승들의 수행중심지였던 쿠로타니(黒谷)로 들어간다. 그의 나이 18세 되던 해 9월의 일이었다.

구로타니에서 호넨은 에이쿠우(叡空)의 지도를 받으면서 대장경의 학습과 수행, 염불에 전념하는데, 이때 호넨(法然)이라는 방호(房号)와 원공(源空)이라는 휘(諱)를 받았다고 한다.

1156년(24세) 호넨은 구로타니에서의 약 6년여의 수행을 마치고, 교토와 나라의 대사원들을 전전하며 여러 고승들을 만나 수학한다. 쿠로타니의 수행을 점검하고, 보다 놓은 단계로의 정진을 기했던 것이다. 당시 호넨이 찾은 고승들은 법상종의 석학 장준(蔵俊), 삼론종의 석학 관아(寛雅), 화엄종의 명승 경아(慶雅) 등이었다.

그러나 호넨이 가진 구도에 대한 갈증은 쉽게 해결되지 않았다. 여러 석학들을 만나 가르침을 받고 그대로 실천해 보아도 좀처럼 수행의 진전을 보지 못한 그는 스스로 “나는 불법의 기본인 계·정·혜 삼학의 그릇이 아니다”라고 절감한다. 그리고 반드시 자신에게 맞는 가르침을 찾을 것이라고 서원한다.

그러던 그는 1175년(43세)에 《관무량수경소(觀無量壽經疏)》에 있는 “일심으로 오롯이 마타의 명호를 염불한다”는 문장을 읽고 커다란 감명과 종교적 회심을 경험한다. 절대적 존재인 아미타불에 귀의하고, 오로지 염불만이 아마타불에 의해 선택된 극락왕생의 길이라는 확신에 이른 것이다. 즉 ‘전수염불(專修念佛)’을 통한 극락왕생의 가르침이야 말로, 자신과 같은 범부에게 가장 적합한 것임을 자각한 것이다.

수행과 깨달음이 사라진 암흑의 시대인 말세, 그 시대를 살아가는 자신과 같은 범부에게 염불은 극락왕생을 위한 유일한 길이라고 확신한 그는 교토의 히가시야마 요시미즈(東山吉水)로 이주하여 중생구제에 힘쓴다.

호넨의 가르침이 대중적 인기를 얻으며 급속히 전파되자 기성종단들의 견제가 표면화된다. 특히, 천태, 화엄, 범상 등의 기성종단의 입장에서 오직 염불만을 주장하는 ‘전수염불’의 가르침은 받아들이기 힘든 것이었다.

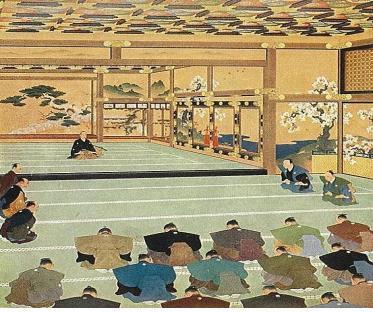

그러던 중에 천태종 켄신(顕真, 1130~1192)의 발기로 1186년 가을 교토의 쇼린잉(勝林院)에서 이른바 ‘오오하라단기(大原談義)’라는 일종의 토론회가 열린다. 각 종파의 석학들이 한곳에 모여 호넨의 주장(가르침)을 듣고 논파하겠다는 의도가 깔려 있었다. 천태종, 법상종, 삼론종, 화엄종 등의 당대에 저명한 석학들이 참석한 이 자리에서 호넨은 각 종파의 교의와 수행법, 득실 등을 명확히 지적하고, ‘정토의 가르침이야 말로 오늘날 모든 사람들에게 적합한 유일한 가르침’이라고 역설한다. 그리고 그는 ‘가르침을 선택하는 것이 아니라, 근기를 알자는 것이다’라고 하여, 아무리 빼어난 가르침이라고 해도, 말법시대인 오늘날을 사는 사람들에게 적합하지 않다면, 그 존재의미를 상실한 것임을 지적하고 있는 것이다.

이와 같은 호넨의 주장에 당대의 석학들은 반박의 논리를 찾지 못하였고, 오히려 깊은 감명을 받고 염불을 실천한 이들도 있었다고 한다.

이와 같이 ‘오오하라단기’는 기성 종단의 가르침에 대해 정면으로 정토의 가르침을 천명한 것이며, 정토종 개종의 선언과도 같은 것이었다.

호넨의 가르침은 1189년 8월, 교토의 유력귀족 쿠조가네자네(九条兼実, 1149~1207)의 귀의를 계기로 서민들 뿐만 아니라 상류 귀족사회에도 급속도로 전파된다. 오늘날 호넨의 주저인 《선택본원염불집(選擇本願念佛集)》은 바로 쿠조가네자네를 위해 집필된 것이기도 하다.

그런데, 오직 ‘나무아미타불’의 ‘칭명염불’만을 가르치는 호넨의 가르침은 다른 종지를 가진 종파들과의 마찰을 필연적으로 불러올 수밖에 없었다. 그리하여 기성종단들이 막부나 원(院)을 움직여 전수염불에 대한 탄압이 시작된다.

1200년 5월에는 막부의 전수염불 금지령이 발포되었고, 1204년 10월에는 엔랴쿠지(延暦寺) 승도들의 전수염불 비난이 격해지자, 제자들의 행실을 바로잡겠다는 일종의 서약서인 칠개조제계(七箇条制誡)을 작성하여 엔랴쿠지로 보내기도 한다. 또한 1206년 2월에는 코후쿠지(興福寺) 승도들의 소로 염불종의 활동이 금지되고, 호넨문하의 교쿠우(行空), 준사이(遵西) 등이 체포되기도 하였으며, 이듬해 3월에는 75세의 호넨이 토사(土佐, 지금의 코치겐)로 유배되었다가 같은 해 12월에 풀려나기도 한다.

1212년(80세) 정월 25일, 제자 겐치(源智)의 청을 들어 마지막으로 염불(稱名念佛)의 의미, 마음가짐, 태도 등을 간결하게 정리한 《일매기청문(一枚起請文)》을 남기고 입적한다.

호넨의 가르침이 일본문화에 미친 영향을 설명하려면 몇 권의 책으로도 모자랄 것이다. 그만큼 그의 가르침이 종교를 비롯한 일본 문화 전반에 미치고 있다.

단적으로 하나의 예만 들자면, 현재 호넨을 종조로 모시는 정토종은 일본 전역에 8천여개의 사찰과 600만 명의 신자를 자랑하고 있으며, 호넨의 제자 신란을 종조로 모시는 정토진종의 경우 약 2만개의 사찰과 약 1333만 6천의 신자수를 자랑한다. 정토진종의 규모가 우리나라의 모든 불교종파와 종단을 합한 교세와 맞먹을 정도인 셈이다. 아울러 이들 양종을 합하면, 전체 일본불교의 약 60%정도를 차지한다.

- 김춘호

- 승인 2013.09.04 10:05

- 댓글 1

- 기사공유하기

- 프린트

- 메일보내기

- 글씨키우기

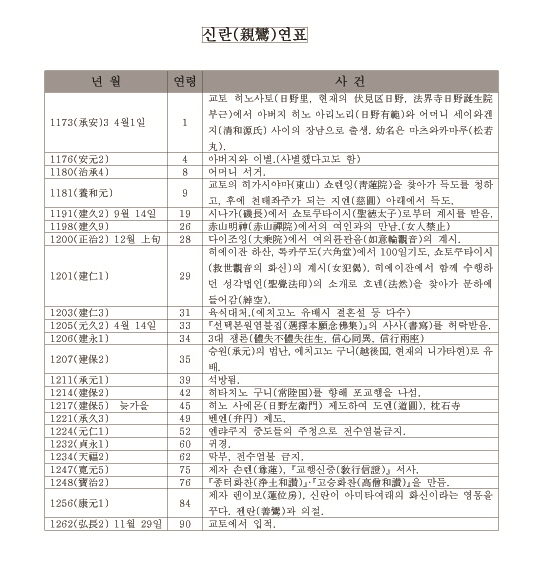

현재의 교세로만 보자면 오늘날 일본불교에 가장 큰 영향을 미친 인물인 셈인데, 지난 강좌에서 언급하였듯이 그는 호넨(法然)의 제자였다. 두 거성의 가르침이나 추구하는 바가 많이 닮아 있는 것도 사실이지만 여기에서는 신란의 생애와 더불어 그의 사상의 특징적인 부분만을 살펴보기로 하자.

9세가 되던 1181년 히가시야마(東山)의 쇼렌잉(靑蓮院)에서 후에 천태좌주가 되는 지엔(慈圓) 문하로 득도한다. 출가하기 전까지 신란이 처했던 상황은 실로 어린 소년이 감당하기에는 너무도 가혹한 것이었다. 치열했던 겐지(源氏)와 헤이시(平氏)의 패권다툼은 수도 교토는 물론 일본 전역으로 확산되면서 끝없는 전란이 계속되었고, 게다가 1181년 발생한 대 기근(養和の飢饉)으로 인해 수도에서만 4만이 넘는 아사자가 발생하였다. 그러한 속에서 신란은 4세때 아버지와 이별하고, 8세 때는 어머니를 잃는다. 어쩌면 이러한 전란과 대 기근의 시대 속에서 어린 고아 소년이 살아남기 위한 유일한 길이 출가였을 지도 모른다.

출가 후 신란은 지엔(慈圓)이 검교로 있었던 히에이잔(比叡山) 요코가와(横川)의 상행당(常行堂)에서 당승(堂僧)으로서 염불수행에 매진한다. 당승이란 주로 제당(諸堂)의 사무나 부단염불(不斷念佛) 등의 삼매행을 닦는 승려로서, 주로 학문을 닦는 상급승려 학생(學生, 귀족집안의 자제들이 많았음)과 사찰의 잡역을 담당하였던 하급승려 당중(堂衆)의 중간 정도의 위치였다. 신란의 불교에 대한 교학적 소양이나 염불행자로서의 기본적인 수행은 이러한 당승시절에 다져진 것이다.

그러나 20여년의 히에이잔 수행에도 불구하고 자력수행의 한계를 느낀 신란은 드디어 하산을 결심하고, 그의 일생을 바꾼 중대 사건을 경험한다.

1201년 29세의 나이로 히에이잔(比叡山)에서 하산한 그는 교토 시내의 록카쿠도(六角堂)를 찾아 후세의 구제를 구하며 100일 기도에 들어간다. 95일째 되던 날 밤, 쇼토쿠(聖徳)태자로 화현한 구세관음으로부터 “수행자가 전생의 인연으로 만약에 여인을 범하게 된다면, 내 그대의 여인이 되어 드리리오. 그리고 편안한 일생을 보내게 하고, 죽음에 이르러서는 극락에서 태어나게 하리다(行者宿報設女犯. 我成玉女身被犯. 一生之間能荘厳. 臨終引導生極楽.)”라는 계시를 받는다. 그리고 그 계시의 깊은 뜻을 알기 위해 히가시야마(東山) 요시미즈(吉水)의 호넨(法然)을 찾아가게 되고, 전수염불에 대한 호넨의 가르침에 매료되어 문하로 들어가게 된 것이다.

이로서 가마쿠라 신불교를 여러 조사들 중에서도 가장 빛나는 두 거성의 만남이 이루어진 것이며, 이들에 의해 일본불교의 중대한 흐름 하나가 만들어지게 된다.

1205년 신란은 스승 호넨으로부터 《선택본원염불집(選擇本願念佛集)》의 서사(書寫)와 스승의 초상화 제작을 허락하는 등 두터운 신임을 얻는다. 그러나 비슷한 시기 호넨 교단에 대한 기존교단의 견제가 표면화 되어 갔고, 급기야 1207년 일부 염불승들의 풍기문제를 발단으로 전수염불(專修念佛) 금지령이 내려진다. 그로 인해 호넨을 비롯한 제자들이 체포되어 유배를 당하게 되는데, 신란도 에치고(越後, 지금의 니가타현)으로 유배된다.

에치고 유배시절 역시 신란의 일생에서 중대한 전환점이었다. 그것은 그곳에서 에치고의 호족 미요시 다메노리(三善為教)의 딸 에신니(惠善尼)와 결혼을 하게된 것이다. 신란의 대처는 록카쿠도에서의 계시에서도 이미 예견된 것이었을까, 이때부터 그의 생애와 사상의 중요한 특징으로 꼽히는 비승비속(非僧非俗) 즉 ‘승려도 아니고 속인도 아니다’라는 입장이 두드러지게 나타난다. 실제로 유배시에 이미 승적을 박탈당한 속인의 신분이었다는 점도 어느 정도 영향을 미쳤을 것이다. 어떻든 결혼 후 신란은 스스로를 ‘우독(愚禿, 어리석은 대머리)’이라고 부르기도 하였다.

1211년 11월 유배에서 풀려난 신란은 스승 호넨을 만나기 위해 상경을 결심하지만 폭설로 인해 성사되지 못하였고, 이듬해 1월 호넨이 입적하자 상경을 단념하고 처 에신니와 함께 히타치(常陸, 지금의 이바라기현)로 이주하고, 그곳을 거점으로 20여년간 도호쿠(東北)지방의 교화에 힘쓰며, 그 나름의 사상을 심화시켜 간다. 그러는 사이에 신란의 문하에 신부츠(真仏)·켄치(顯智)·쇼신(性信)·준신(順信)·유이엔(唯円) 등의 유력 문제(門弟)들이 배출되고, 신란 집단은 점차 초기교단으로 성장해 간다. 그리고 신란의 주저인 《교행신증(敎行信證)》의 초고가 이 시절에 완성된다.

1232년 무렵 도호쿠 지방의 교화를 제자들에게 맞기고 교토로 돌아온 신란은 1262년 90세로 입적할 때까지 《교행신증》의 완성 등 저술활동에 힘쓴다. 신란이 교토에 머무르며 호넨 문하의 다른 타력 염불승들의 논저를 서사하여 제자들의 지도에 활용하는 등 저술과 교화활동에 힘쓰고 있을 무렵, 그가 떠난 도호쿠의 신란 교단은 크게 동요한다. 즉, 신란의 가르침을 빙자한 이단자들이 속출하였던 것인데, 대표적인 예가 신란의 친아들이었던 젠란(善鸞)의 경우다. 1256년에 신란이 젠란에게 보낸 의절장(義絶狀)에 의하면, 젠란은 신란이 토호쿠에서 제자들에게 설한 가르침은 모두 거짓이고, 오로지 자신만이 신란의 가르침을 비밀리에 전수받았다고 하며 사람들을 속이고 다른 신란의 제자들을 막부에 고발하는 등의 해종(害宗)행위를 일삼았다고 한다. 쇼신(性信) 등의 노력으로 고발사건 등은 진정될 수 있었지만, 젠란이 저지른 일련의 사건들을 안 신란이 부자의 연을 끊는 의절장을 젠란에게 보냈던 것이다.

이 무렵부터 신란의 저술활동은 더욱 왕성히 행히지고, 1262년 11월 28일 입적한다. 그의 저술로는 《교행신증》 6권, 《우독초(愚禿鈔)》 2권, 《정토문류취초(淨土文類聚鈔)》, 《정토화찬(淨土和讚)》, 《고승화찬(高僧和讚)》, 《정상말화찬(正像末和讚)》, 《황태자성덕봉찬(皇太子聖德奉讚)》, 《정토삼경왕생문류(淨土三經往生文類)》, 《일념다념문의(一念多念文意)》 등 다수가 있다.

신란의 사상은 이른바 ‘악인정기(惡人正機)설’에서 잘 나타난다. 이 악인정기설을 잘 표현한 말이 제자 유이엔(唯圓)이 스승의 가르침을 정리한 《탄이초(歎異抄)》에 나오는데, 그 내용은 이러하다.

“선인도 왕생하는데 하물며 악인이야...”

즉, 선인(善人)도 극락왕생하는데 하물며 악인(惡人)이 왕생 할 수 없겠는가?라는 매우 역설적인 표현입니다. 다시 말해 ‘악인(惡人)이야말로 아미타불의 구제에 적합한 근기다’라는 것이다.

일반적인 통념으로는 극락왕생을 하려면 마땅히 선인으로서 선업을 쌓아야 하고, 그렇지 않은 악인은 마땅히 지옥에 가야 할 것이다. 그러나 아미타 부처님의 입장에서 보면, 선인(善人)은 스스로 복을 짓고, 스스로 수행할 수 있기 때문에 굳이 원을 세워 구제하지 않아도 알아서 성불 할 수 있는 존재이고, 아미타 부처님이 구제하고자하는 중생은 선업조차도 지을 수 없는 그야말로 악인이라는 것이다. 즉, 철저히 범부 악인으로서의 자각과 함께 아미타 부처님께 전적으로 의지하는 절대 타력의 신앙, ‘타력 속의 타력’을 말하고 있는 것이다.

물론 이러한 악인정기설은 신란 독자의 사상은 아니다. 스승 호넨으로 부터의 가르침인데, 호넨 사후 그의 제자들 중에서 신란이 이를 가장 잘 계승하여 심화시켰다고 해야 할 것이다.

한편, 신란의 생애와 사상의 특징이라 할 수 있는 것이 계율 경시라는 부분이다. 신란 스스로 에신니와 결혼하여 4남 3녀를 두기도 하였는데, 이는 물론 록카쿠도의 계시를 근거로 한다. 그러나 엄연히 출가시에 계단에서 불음계(不淫戒)의 호지를 맹세한 승려로서 대처는 파계행위임이 분명하다. 그런데 신란은 ‘비승비속(非僧非俗, 승려도 아니고 속인도 아님)’을 주장하며 결혼생활을 하면서도 승려로서의 삶을 살았다.

현재 일본불교의 가장 큰 특징의 하나가 승려들의 결혼이다. 즉 신란과 같이 결혼한 승려들이 대다수를 차지하고 있다는 것이다. 그것은 메이지유신 이후 다른 종파들에서도 신란의 입장을 수용한 결과인데, 어떻든 육식대처로 대표되는 일본불교의 계율 경시적 경향은 신란으로 부터 비롯된다고 해도 과언은 아니다.

신란은 스스로를 승려라고 하지 않았다.(非僧)

그렇다고 스스로를 속인이라고 하지도 않았다.(非俗)

그는 철저히 스스로가 범부임을 자각하고,

아미타부처님의 본원에 전 존재를 내맡긴 ‘비승비속의 행자’였다.

에이사이는 1141년 4월 20일 현재의 오카야마켄(岡山県) 카가군(加賀郡) 키비(吉備)에서 아버지 가야 사다도오(賀陽貞遠)와 어머니 타시(田氏)사이에서 태어났다. 에이사이의 아버지는 키비츠(吉備津) 신사(神社)의 신직(神職, 신사에서 제사나 사무 등을 담당하는 사람)이었다고 한다. 그러한 아버지의 영향으로 어려서부터 자연스럽게 종교적 소양이 깊어졌고, 아버지의 지도로 8세 때 이미 《구사론(俱舍論)》, 《바사론(婆沙論)》 등을 읽기도 하였다. 그리고 11세 때 고향 인근의 안요지(安養寺)의 조신(靜心)에게서 사사하고, 13세(1151년)에 히에잔(比叡山) 엔랴쿠지(延暦寺)에 올라가 수학하다가 이듬해 수계 득도한다. 그 이후로 에이사이는 엔랴쿠지(延暦寺)와 고향의 안요지(安養寺), 다이센지(大山寺, 현재 돗토리켄 소재)등을 오가며 센메이(千命), 유벤(有弁), 키코(基好), 켄이(顕意) 등에게서 사사하며, 천태교학과 밀교 등을 공부한다.

그가 이처럼 히에이잔에 정주하지 못하고 스승을 찾아 여러 곳을 전전할 수밖에 없었던 이유는 당시의 히에이잔 엔랴쿠지의 천태교단이 이미 귀족간의 정쟁의 도구로 전락할 만큼 세속화가 극에 이르고 있었던 까닭일 것이다.

에이사이는 이러한 교단의 현실을 일신하고 참된 불법의 흥륭을 발원하여 입송(入宋) 수학을 결심한다. 그리고 1167년 27세의 나이로 송나라 유학길에 오른다. 송나라(남송)에서 에이사이는 천태산, 아육왕산 등을 찾아 수학하는데, 특히 천태관련 전적의 수집과 당시 남송에서 크게 번성하고 있었던 선종에 대한 공부가 주가 되었다. 그리고 약 6개월간의 짧은 유학기간을 마치고 귀국한다. 귀국 후 에이사이는 선의 도입을 통해 세속화되고 타락한 일본불교의 정신을 바로 세울 것을 결심하고 다시 한 번 입송을 시도한다.

그러나 막부의 도송(渡宋)금지령 등의 영향으로 곧바로 송나라로 가지 못하고, 약 10여 년간 후쿠오카켄(福岡県)의 세간지(誓願寺) 등에서 머물며 밀교와 선의 연구에 몰두한다. 특히 천태밀교(台密)를 집대성한 안넨(安然)에 주목하여 10여부의 저술을 남긴다.

1185년 단노우라노 다타카이(壇ノ浦の戦い)로 헤이시(平氏)가 멸망하자, 마침내 입송의 길이 열리고, 1187년 여름, 47세의 나이로 다시 송나라 유학길에 오른다. 이때 에이사이는 송나라를 통해 인도로의 구법을 결심하고, 송나라 조정에 그 허락을 구하지만, 몽고세력의 확대로 인해 북방의 서역로가 끊겨있던 상황이어서 인도로의 구법은 단념할 수밖에 없었다. 그리고 그는 천태산으로 올라가 만년사(萬年寺) 주지 허암회창(虚庵懐敞)의 문하에서 임제종확용파(臨濟宗黃龍派)의 선을 5년간 사사하고, 1191년 허암 회창으로부터 법의와 사법(嗣法)의 인가(印可)를 받고 같은 해 귀국한다.

1194년 수도 교토에서 선수행 보급을 시작하지만, 히에이잔(比叡山) 천태교단의 방해로 에이사이의 포교는 금지된다. 이듬해 큐슈 하카타(博多)로 다시 돌아온 그는 쇼후쿠지(聖福寺)를 건립하는 등 포교와 불사활동에 나서지만, 이곳에서도 하코자키(筥崎, 현재의 후쿠오카시)의 료벤(良弁)과 같은 인물이 포교금지를 조정에 탄원하는 등 지방의 기존세력들의 반발을 사기도 한다.

에이사이는 이러한 구 불교세력의 견제와 공격에 대비하여 1198년 《흥선호국론(興禪護國論)》을 저술하는데, 그 내용 중에는 에이사이의 선(禪)이야 말로 사이초(最澄, 히에이잔 천태종의 개조)가 전래한 선의 전통을 계승한 것이라고 하고 있어, 천태교단으로부터의 견제를 피하려는 의도가 보인다.

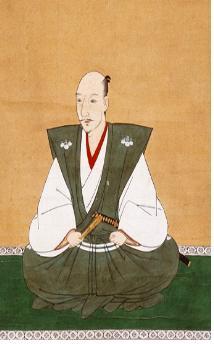

그러나 결국 구 불교세력의 중심지였던 수도 교토에서의 포교를 단념하고 새로운 권력인 막부의 근거지 가마쿠라(鎌倉)로 옮긴다. 송나라 유학을 통해 얻은 에이사이의 폭넓은 식견은 막부의 주요인사들의 지지를 받게 되고, 결국 1202년 가마쿠라 막부의 초대쇼군 미나모토노 요리토모(源頼朝)의 정비였던 호죠 마사코(北条政子)의 귀의와 후원으로 주후쿠지(壽福寺)를 건립하고 그곳의 주지가 된다.

막부의 전폭적인 후원을 얻게 된 에이사이는 다시 교토로 입성하여 히가시야마(東山)에 켄인지(建仁寺)를 건립한다. 그리고 켄인지를 진언(밀교), 지관(천태), 선(임제)의 삼교의 도량으로 하였는데, 이는 구불교세력과의 마찰을 피하는 현실적 의도가 깔린 것이기도 하였다.

이와 같이 당시 일본문화의 중심지였던 가마쿠라와 교토에 대사원을 건립함으로써 에이사이가 송에서부터 들여온 임제종은 새로운 거대 종단으로서 성장하게 된다.

에이사이의 사상은 태밀(台密)에 대한 굳은 믿음과 지계(持戒)를 근본으로 두는 선(禪)의 고양에서 그 특징을 찾을 수 있다. 태밀은 원래 일본천태종의 개조 사이초(最澄)의 밀교로서 쿠우카이(空海)의 밀교인 동밀(東密)의 상대개념이며, 그 특징은 염불, 밀교, 계율, 선을 겸수하는 이른바 사종겸학이라는 점이다. 에이사이는 일생동안 이러한 태밀의 입장을 일관하였으며, 나아가 쿠우카이(空海)의 동밀(東密) 사상까지를 수용하여 요조류(葉上流)라는 태밀의 한 유파를 형성하기도 한다.

한편 에이사이 선사상의 가장 큰 특징은 ‘지계(持戒)’를 선의 근본으로 하고 있다는 점이다. 비승비속(非僧非俗)의 입장에서 계율을 중시하지 않았던 정토진종의 신란(親鸞)의 입장과는 정 반대인 셈인데, 에이사이에게 있어서 지계야 말로 지나친 세속화로 인해 근본정신을 잃어가던 당시 불교계를 일신시킬 수 있는 핵심 수단이었는지도 모른다.

그의 저술 중에 《출가대망(出家大網)》과 《제계권진문(斉戒勧進文)》, 《원돈삼취일심계(圓頓三聚一心戒)》 등이 계율에 관한 것이다. 그밖에 밀교에 관한 문답형식의 입문서로서 《무명집(無明集)》, 앞서 언급한 《끽다양생기(喫茶養生記)》2권은 현존하는 일본 최고(最古)의 다도서적으로서 유명하다.

[연재] 김춘호의 <일본 불교문화 강좌> 23. 가마쿠라막부의 몰락에서 전국시대의 도래까지

지난 강좌를 통해 가마쿠라 신불교 조사들의 생애와 사상을 집중적으로 살펴보았다. 호넨(法然)을 시작으로 차례차례 등장하는 이들 조사들이 남긴 족적은 오늘날 일본불교의 틀을 결정짓는 것이었다고 해도 좋다.

이번 강좌에서는 일본 중세 후기 불교계의 특징적 흐름인 선종문화의 발흥과 잇코잇키(一向一揆) 등의 동향을 살펴보기에 앞서 시대적 상황의 이해를 위해, 가마쿠라막부(鎌倉幕府)의 몰락과 건무의 친정(建武の親政), 남북조시대(南北朝時代), 무로마치막부(室町幕府), 전국시대(戰國時代)로 이어지는 이시기 격변의 정치상을 살펴보기로 하자.

원나라의 침공과 가마쿠라막부의 몰락

1192년 미나모토노 요리토모(源頼朝)에 의해 가마쿠라(鎌倉, 현재의 카나가와켄)를 본거지로 시작된 가마쿠라막부(鎌倉幕府)는 약 140여 년간 지속되었다.

일반적인 역사구분에서 중세로 규정되는 가마쿠라시대는 이른바 ‘어은(御恩)’과 ‘봉공(奉公)’에 의한 지배구조로 유지되었다. 천황으로부터 통치를 위한 모든 권력을 이양받은 쇼군(将軍)이 가신(御家人)들에게 영지를 주거나 지역의 수호, 지령 등의 관직을 하사(어은, 御恩)하여 해당 지역을 관할케 하였고, 이에 대해 가신들은 교토나 가마쿠라의 경비를 담당하거나 유사시에 병력을 동원하여 참전하는 봉공(奉公)이 의무시되었다. 이와 같이 쇼군과 어가인이 토지를 매개로 ‘어은과 봉공’의 주종관계를 맺는 봉건제도가 가마쿠라 막부체제를 지탱하는 기본 골격이었던 것이다.

▲ 몽고군 침략도(蒙古襲来絵詞), 가마쿠라후기 작품 (사진:http://ja.wikipedia.org/wiki/)

그런데 1274년과 1281년의 두 차례에 걸친 원(元)의 침입으로 인해, 어은과 봉공을 축으로 지탱되던 가마쿠라막부 체제가 크게 흔들리기 시작한다.

원나라는 고려를 통해 1268년부터 1273년까지 6차례에 걸쳐 일본에 사신을 보내고 조공을 요구하는데, 이를 막부가 거부하면서 거대제국 원의 침공이 시작되었던 것이다. 제1차 침입은 1274년 10월에 있었는데, 원군 3만이 큐슈의 하카타(博多)에 상륙하여 철포 등의 화약병기로 일본군을 패주시키지만, 원군은 더 이상 진격하지 않고 배로 돌아갔고 다음날 퇴각한다. 왜 원나라 군대가 퇴각하였는지에 대해서는 명확하지는 않지만, 이후에 있을 본격적인 침공을 위한 일종의 정찰목적의 공격이었기 때문이라고 보는 견해가 설득력을 가진다.

제2차 침입은 1281년 6월부터 7월에 걸쳐 일어났다. 과거 남송의 병사를 주축으로 이루어진 강남군 10만과, 원과 고려의 병사로 이루어진 동로군 4만이 합세한 대 군세가 일본정벌에 나선 것이다. 무려 14만에 이른 원군은 커다란 선단을 이루고 하카타 상륙을 위해 집결하였고, 이때 이른바 가미가제(神風)라 불리는 거대 태풍이 원군 선단을 덮쳐 대다수의 군선이 침몰하는 괴멸적 피해를 입힌다. 결국 원군은 퇴각을 결정하고 무사히 돌아온 군사는 겨우 3만도 되지 못했다고 한다.

이때가 양력으로는 8월 하순이므로 태풍이 자주 부는 시기라고는 하지만, 일본의 입장에서 보자면, 숱한 전쟁을 승리로 이끌고 대륙을 통일하여 거대제국을 건설하고 있었던 원나라의 14만 대군으로부터 일본을 지킨 그야말로 호국의 바람, 신의 바람(神風)이었음에 틀림없었다. 이와 같이 가미가제가 불어서 원군이 퇴각하자, 일본은 ‘신이 지키는 나라’라는 이른바 신국사상을 낳게 되었고, 그러한 영향이 제2차 세계대전때까지도 계속된다.

그러나 원의 침략을 무사히 막아내기는 하였지만 전리품을 얻은 승전이 아니었기 때문에, 원의 침입에 대항하여 활약하였던 가신들에 대한 포상이 제대로 이루어지지 않았다. 이로 인해 막부에 불만을 가지는 가신들이 늘어났고, 어은과 봉공의 막부체제가 크게 흔들리게 된다. 게다가 다시 있을지 모르는 원의 침입을 대비하기 위해 각지의 방어시설 확충 등으로 인해 막부의 막대한 제정이 지출되었고, 인력동원 등의 봉공의 강요로 인한 가신들의 불만은 더욱 심해졌던 것이다.

한편, 당시 천황가에서는 황위계승을 둘러싸고 대각사 계통(大覺寺統)과 지명원 계통(持明院統)이 대립하였고 황위를 번갈아 가며 차지하는 양통질립(両統迭立)이 이루어지고 있었다. 그러나 1318년 대각사 계통의 고다이고(後醍醐)천황이 등극하면서 천황에 의한 친정체제를 지향하고, 황위계승 역시 단일화하려는 움직임을 보이자 막부는 물론 그 지지를 받고 있었던 지명원통파(持明院統派)와 대각사통적류파(大覺寺統嫡流派) 등의 반발을 사게 된다.

1324년과 1331년의 두 차례의 고다이고천황의 막부타도 계획은 사전에 막부에 발각되어 실패로 끝나고 고다이고 천황은 오기시마(隠岐島, 시마네켄 북쪽의 섬)로 유배된다. 그리고 코우곤(光厳)천황이 막부의 후광으로 즉위한다. 그러나 고다이고천황과 아들 모리요시(護良)친왕의 주도로 가마쿠라막부 타도운동(討幕運動)은 계속되었고, 막부에 불만을 품고 있던 가신 아시카가 타카우지(足利尊氏), 닛타 요시사다(新田義貞) 등이 가세하면서, 결국 1333년 닛타 요시사다가 이끄는 토막군이 가마쿠라를 공격하여 호우조 타카토키(北条高時)를 비롯한 호우조씨 일족을 멸망시킴으로써 가마쿠라막부의 시대가 끝이 난다.

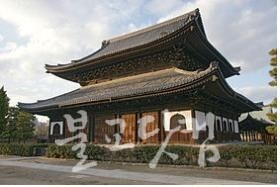

▲ 교토 텐류지(天龍寺), 1994년 세계문화유산지정됨. (사진:http://ja.wikipedia.org/wiki/)

건무의 친정(建武の親政)과 남북조시대

아시카가 타카우지와 닛타 요시사다 등의 활약으로 가마쿠라막부를 멸망시킨 고다이고천황은 코우곤천황을 퇴위시키고, 코우곤천황이 서명한 칙서는 물론 전대에 행해진 모든 관직의 무효를 선언한다. 그리고 천황의 친정체제아래 공가(公家)와 무가(武家)를 합한 새로운 정치체제를 시행한다. 특히, 구령회복령(舊領回復令), 사령몰수령(寺領沒收令), 조적소령몰수령(朝敵所領沒收令) 등을 발포하여, 종래의 토지소유권을 무효로 하고, 새롭게 토지소유권을 신청 받는 등 천황친정체제 기틀 마련에 힘쓴다. 그러나 공가만을 중시하고, 어소조영을 위해 새로운 세금을 부과하는 등으로 인해 무사들과 농민들의 불만이 커져간다.

이러한 불만들을 감지한 아시카가 타카우지는 1335년 가마쿠라 막부의 잔당을 토벌하기 위해 가마쿠라로 출병하게 된 것을 기회로 조정에 반기를 든다.

1336년 아시카가 다카우지가 교토를 수중에 넣고, 고다이고천황이 요시노(吉野, 나라켄)로 패주하게 되면서, 건무의 친정은 3년 만에 막을 내린다. 그리고 같은 해, 아시카가 다카우지에 의해 교토에서 코우묘(光明)천황이 옹립되면서, 2명의 천황이 존재하는 이른바 남북조시대(南北朝時代)가 시작된다.

요시노 고다이고천황의 남조와 교토 코우묘천황의 북조의 대립은, 1338년 아시카가가 정이대장군에 취임하면서 무로마치막부(室町幕府)가 개막되었고, 1339년 고다이고천황의 서거 등으로 인해 북조의 우세로 기우는 듯 보였다. 그러나 토우후쿠(東北), 칸토우(関東), 큐슈(九州)지역을 중심으로 남조의 강한 저항이 계속되었고, 신막부의 권력마저 타카우지와 그의 동생 아시카가 타다요시(足利直義)로 분열되면서 전란은 점처럼 수습되지 못하고 60년 가까이 계속된다.

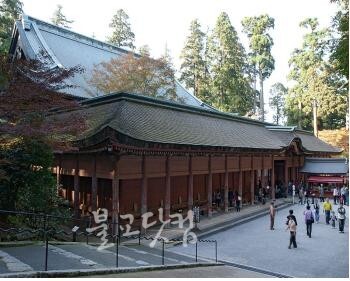

그러한 가운데 아시카가 다카우지는 남조와의 융화를 목적으로 임제종의 승려 무소우 소우세키(夢窓疎石)의 제안을 받아들여 고다이고천황의 명복을 빌기 위해 교토에 텐류지(天龍寺)를 건립한다.

3대 쇼군 아시카가 요시미츠(足利義満)대에 이르러 무로마치막부는 어느 정도 안정을 찾고, 남북조사이의 평화의 기운도 높아진다. 그리하여 1392년 남조의 고카메야마(後亀山)천황이 요시미츠의 초청에 응하여 교토로 들어가, 북조의 고코마츠(後小松)천황에게 양위하는 형태로 남북조의 통일이 실현된다. 통일조건은 남조와 북조가 교대로 황위를 계승한다는 것이었지만, 막부는 이 약속을 어기고 남조계의 황족을 모두 출가 시켜서 후대가 끊기게 한다.

무로마치막부(室町幕府)의 개막과 전국시대(戰國時代)의 도래

앞서 언급하였듯이 무로마치막부의 시작은 남북조의 대립이 치열하였던 1338년의 일이었다. 고다이고천황을 교토에서 몰아냄으로써 건무친정을 종결시킨 아시카가 타카우지(足利尊氏)는, 1336년 스스로가 옹립한 코우묘(光明)천황으로부터 정이대장군(征夷大將軍)직을 임명받고, 교토에서 새로운 막부를 개창한다. 곧 무로마치막부(室町幕府) 시대의 개막이다.

원래 토우코쿠(東国)지역을 기반으로 둔 가신이었던 아시카가가 교토에 막부를 세우게 된 이유는 당시 교토가 산업과 유통의 중심이었다는 경제적 이유와 요시노(吉野)의 남조를 비롯한 교토주변의 적대세력을 견제하기 위한 군사적 이유가 함께 있었다. 그리고 무로마치막부(室町幕府)라는 명칭은 3대쇼군 아시카가 요시미츠(足利義満)가 교토의 무로마치(室町)에 ‘꽃의 궁전(花の御所)’짓고 나라를 다스렸던 데에서 유래한다.

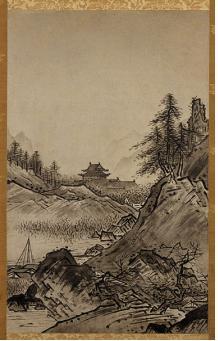

▲ 낙중낙외도(洛中洛外圖, 1574)에 표현된 꽃의 궁전. (사진:http://ja.wikipedia.org/wiki/)

무로마치막부는 쇼군을 보좌하며 주요정무를 처리하였던 관령(管領)직에 아시카가씨와 동족이었던 시바(斯波)씨, 호소카와(細川)씨, 하타케야마(畑山)씨를 교대로 임명하였고, 지방에는 해당 영지의 모든 지배권을 부여받은 수호대명(守護大名)들이 임명되었다.

무로마치막부의 전성기는 3대 쇼군 요시미츠의 시대였다. 남북조의 통일은 물론, 야마나(山名)씨, 오오우치(大内)씨 등의 막부에 반하는 유력 수호대명을 토벌하는 등 막부세력을 강화시키는 한편, 명나라와의 무역(勘合貿易)을 독점함으로써 막대한 경제적 이득을 취할 수 있었기 때문이다.

그러나 무로마치막부의 전성기는 그리 오래 가지 못하였다. 1429년 6대 쇼군으로 취임한 아시카가 요시노리(足利義教)가 적대 수호대명이었던 아카마츠 미츠스케(赤松満祐)에게 암살당하는가 하면, 8대 쇼군 아시카가 요시마사(足利義政, 재위:1449-1473)대에는 후사를 둘러싼 다툼으로 시작된 응인의 난(應仁の亂)이 무려 11년간이나 계속되면서 수도 교토가 초토화되고, 전국으로 전란이 확산되는 양상을 보인다.

이러한 과정에서 막부의 권위는 크게 실추되었고, 이를 틈타 지방에서는 막부의 영향력에서 벗어나 독자적인 자치권을 행사하는 이른바 전국대명(戦国大名)들이 나타난다. 응인의 난 이후 1573년 오다 노부나가(織田信長)에 의해 15대 쇼군 아시카가 요시아키(足利義照)가 추방되면서 무로마치막부시대가 막을 내릴 때까지, 쇼군은 상징적인 존재로서 유력 대명(大名)들에게 정치적으로 이용당하는 존재에 불과하였다.

일반적으로 1467년 발발한 응인의 난 이후부터 오다 노부나가와 토요토미 히데요시(豊臣秀吉)의해 천하가 통일되는 1590년 무렵까지의 약 120여 년간을 전국시대(戰國時代)라고 한다. 막부의 실질적 질서유지 능력이 상실된 상황에서, 각지의 전국대명들은 자신들의 이권수호를 위해 스스로의 세력을 확장시켜 갔고, 그 과정에서 거의 항시적으로 세력들 간의 상호전투가 반복되는 그야말로 상잔의 전란시대였다.

지방의 무사나 민중들도 자신들의 권익을 스스로 지키기 위해 단결하였고, 잇키(一揆)라는 무력행사를 통해 자신들의 이권과 주장을 관철시켰다. 특히 정토진종(淨土眞宗) 신자들에 의한 잇코잇키(一向一揆)는 지방의 농민출신 신자들이 막부나 영주에 대항하여 일으킨 것으로서, 1488년 카가(加賀) 잇코잇키, 1563년 미카와(三河) 잇코잇키, 1571년 이세나가시마(伊勢長島) 잇코잇키 등으로 이어진다.

이상과 같이 가마쿠라후기 중세 일본은 건무의 친정, 무로마치시대, 전국시대 등으로 이어지는 전란의 시대였다. 특히 권력 최상부의 천황가를 비롯한 쇼군가의 권력다툼이 스스로의 권위를 무너트리는 결과를 낳았고, 통일과 질서유지의 중심체를 상실한 일본은 100년이 넘는 살육의 전란기를 경험해야 했던 것이다.

이러한 시기 일본의 불교계는 과연 어떠한 길을 걷고 있는가? 앞에서도 잠깐 언급하였듯이, 무사들의 두터운 지지 속에서 선종문화가 융성하는 한편, 전란 속에서 스스로의 권익을 지키기 위해 단결하는 불교신자들도 나타난다. 이에 관해서는 다음 강좌에서 자세히 살펴보기로 하자.

동국대학교와 원광대학교 강사로 불교문화를 가르친다. 전남 여수 출생. 원광대학교 동양종교학과를 졸업하고, 2001년부터 2006년까지 일본 교토의 불교대학에서 불교문화를 전공으로 석·박사를 마쳤다. 일본불교사연구소, 사적과 미술(史迹と美術) 등 한·일 학계를 오가며 활동 중이다. 고대 한국과 일본의 불교 문화재나 유적, 불교신앙 등을 주된 연구테마로 하고 있다. 주요 논저로는 「일본의 역사」(2010, 역서), 「고대 한국과 일본과 일본의 불탑수용과 그 전개」(박사학위논문), 「아스카·나라시대 불탑의 전개에 대하여」, 「고대일본의 경전신앙」, 「고대 일본의 민간포교」 등 다수가 있다.

선문화의 일본유입

일본에 선불교가 처음 소개된 시기는 9세기경으로 알려져 있다. 847년, 사가천황(嵯峨天皇, 786∼842)의 황후였던 타치바나노 카치코(橘嘉智子, 786∼850)의 초청으로 당나라의 선승 의공(義空)이 일본으로 건너와 선(禪)불교를 강설하였다고 하는 것이 그것이다. 그러나 선불교에 대한 당시 일본인들의 이해 부족으로 큰 반향은 일으키지 못하였고, 결국 의공은 당나라로 돌아가고 만다.

본격적인 선불교가 일본에 전래된 것은 13세기 이후부터였다. 그리고 그 시작은 지난 강좌에서 살펴본 에이사이(榮西, 1141∼1215)와 도겐(道元, 1200∼1253)이었다. 일본 임제종과 조동종의 조사인 이들 두 선승의 생애와 활약상에 대해서는 지난 강좌를 참고하기 바라고, 큰 시야에서 이들을 평가한다면 일본 선문화의 기초를 마련한 인물들이라고 해야 할 것이다.

에이사이와 도겐 이후에도 대륙으로부터의 선문화 유입은 계속되는데, 특히 13세기 중반부터 14세기 전반에 걸쳐 중국출신 선승들에 의한 유입과 이후 명나라와의 감합(勘合)무역을 통한 유입이 주목된다.

전자는 막부의 최고 권력자나 입송구법승(入宋求法僧)의 초청에 의해 중국의 선승들이 일본으로 직접 건너가 선문화를 보급한 경우인데, 대표적인 예가 난계도륭(蘭溪道隆, 1213∼1278), 올암보녕(兀菴普寧, 1197∼1276), 동명혜일(東明慧日, 1272∼1340) 등이다.

난계도륭은 1246년 제자들과 함께 일본으로 건너간다. 당시 막부의 최고 실력자였던 호조 토키요리(北条時頼, 1227∼1263)의 후원으로 가마쿠라에 켄초지(建長寺)라는 선종사찰을 개산하고, 호조가문을 비롯한 가마쿠라 무사들에게 남송의 순수선(純粹禪, 겸수선(兼修禪)의 상대어)을 보급시킨다.

올암보녕은 1260년 토후쿠지(東福寺)를 개산한 엔니(圓爾, 1202∼1280)의 초청으로 일본으로 건너간 선승인데, 그 역시 호조 토키요리의 요청으로 난계도륭에 이어 제2대 겐초지 주지가 되었다.

동명혜일은 1309년 일본으로 건너가 조동종 굉지파(宏智派)를 전하는데, 가마쿠라막부 제9대 집권이었던 호조 사다도키(北条貞時, 1272∼1311)의 초청에 의한 것이었다. 그는 엔카쿠지(圓覺寺), 켄초지(建長寺)의 주지를 역임하였다.

이와 같이 13세기 중반부터 14세기 초반에는 막부 최고 실권자였던 호조가문의 적극적인 대륙문물 수입과 더불어 일본에 초청된 선승들에 의해, 당시 중국에서 유행하였던 선문화가 직접 일본에 유입되었던 것이다. 또한 이들 선승들의 일본인 제자의 많은 수가 중국으로 유학하였고 그들에 의해 선을 비롯한 대륙의 문화가 일본에 적극적으로 수입된다.

대륙문화의 수입과 보급의 창구와도 같은 역할을 선종이 담당하고 있었던 셈인데, 그러한 영향은 새롭게 탄생한 무로마치막부(室町幕府)에서도 계속된다. 즉, 명나라와 일본 간의 조공무역에 주도적 역할을 선승들이 담당하게 된 것이다.

무로마치막부의 경제적 기반은 무엇보다도 명나라와의 감합무역(勘合貿易)을 통한 이익이었다. 명나라와 일본과의 무역은 1401년 무로마치막부의 제3대 쇼군이었던 아시카가 요시미츠(足利義満)가 스스로를 일본국왕이라고 명기한 국서와 함께 명나라 황제에게 사신을 보내어 신하의 예를 취함으로써 1404년부터 시작되었다.

감합무역이라는 말은 해적집단인 왜구(倭寇)와 일본 무역선과의 구별을 위해 명나라에서 교부된 감합(勘合)의 지참이 의무시된 것에서 유래한다. 감합무역은 이른바 조공무역이었다. 조공을 바치고 그 답례품을 가지고 돌아오는 사신과 함께 동행한 상인들에 의해 행해지는 무역이다.

그런데 당시 일본에서는 명나라에 전하는 국서의 작성 및 감수는 물론, 사신단의 대표인 견명사(遣明使)에 선종의 승려들이 임명되었던 것이다. 당시 선종은 전대부터 막부의 대륙문물 수입을 담당하며 대륙의 사정에 밝았고, 중국출신 선승이나 입송구법승의 영향으로 중국어 및 중국고전, 시문 등에 능통한 인재들이 많았기 때문이었다. 견명사로 파견된 이들 선승들에 의해 대륙의 선문화유입이 계속되었음은 두말할 나위도 없다.

참고로, 당시 일본에서는 주로 금·은·동이나, 진주·부채·칠기 등의 공예품을 수출하였고, 중국의 사향, 생사, 견직물, 서적, 서화, 도자기 등을 수입하였다. 일본의 동이 명에서는 4, 5배의 가치로 거래되었고, 중국의 생사는 20배가 넘는 가치로 일본에서 판매되었다고 하니 그 이익은 실로 막대한 것이었다.

아울러 견명사를 태운 선단(船團) 안에는 이른바 사사선(寺社船)이 다수 포함되어 있었는데, 이 배는 명과의 무역에서 얻어지는 이익을 사원조영의 경비로 충당하기 위해 쇼군가(將軍家)나 단일 사찰, 신사, 혹은 몇몇 사찰의 공동출자로 마련된 무역선이었다. 쇼코쿠지선(相國寺船), 산주산겐도선(三十三間堂船), 다이조잉선(大僧院船), 텐류지선(天龍寺船) 등이 대표적인 예이다.

교토에 개화한 선문화

가마쿠라막부를 무너뜨리고, 급기야 건무의 친정까지도 종식시킨 아시카가 타카우지(足利尊氏, 1305∼1358)에 의해 무로마치막부가 시작된다.

타카우지는 천황세력의 견제를 위해, 천황의 어소(御所)가 있는 수도 교토(京都)에 막부를 개설한다. 전대인 가마쿠라시대는 정치적 중심지가 가마쿠라였기 때문에 일본의 문화적 중심지가 교토와 가마쿠라로 분리된 형상이었다. 즉, 천황가와 귀족들의 공가문화(公家文化)는 교토를 중심으로, 무사들의 무가문화(武家文化)는 가마쿠라를 중심으로 발전하였다.

그러나 무로마치시대는 막부가 교토에 개설됨으로써 공가문화와 무가문화, 그리고 중국에서 수입된 선문화가 서로 융합하여 새로운 문화가 만들어지는 계기가 마련된 것이다. 이른바 무로마치문화(室町文化)의 개화이다.

일반적으로 무로마치문화는 시기별로 기타야마(北山)문화와 히가시야마(東山)문화로 대별된다.

기타야마문화는 무로마치 초기의 문화로 3대 쇼군 아시카가 요시미츠대에 완성되는데, 요시미츠에 의해 교토의 북쪽 기타야마(北山)에 금각사(金閣寺, 정식명칭은 鹿苑寺)가 건립되면서 붙은 명칭이다.

특히 금각사 사리전은 전통적인 공가문화와 무가문화, 그리고 선문화가 융합된 형태로서 이시기 일본문화의 특징을 그대로 대변한다고 한다. 1층은 이른바 침전양식(寢殿造)으로서 전통적으로 최상층 귀족의 저택에 나타나는 건축양식이며, 2층은 가마쿠라시대 무사들의 주택양식을 따른 이른바 무가양식(武家造)이다. 그리고 불사리를 모신 3층의 법당은 가마쿠라시대 초기 중국에서 전해진 선종양식(禅宗様)을 따르고 있다고 한다.

문학적 측면에서는 이른바 오산선종(五山禪宗)의 선승들을 주축으로 중국풍의 한시문(五山文學)이 크게 유행하였고, 회화에서도 중국의 선종화의 영향을 받아, 여졸(如拙), 주문(周文) 등의 걸출한 화승(畵僧)이 등장한다. 이들의 화풍은 중국풍의 선종화를 충실히 모방하는 것이었다.

그리고 일본정원도 이시기부터 본격적으로 만들어지기 시작하는데, 히가시야마문화의 대표적인 정원은 무소 소세키(夢窓疎石)에 의해 만들어진 사이호지(西芳寺)정원과 텐류지(天龍寺)정원 등이 유명하다.

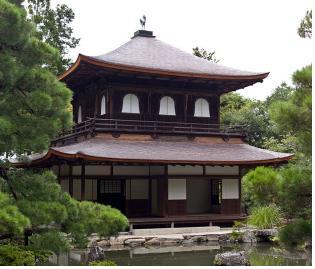

한편 히가시야마(東山)문화는 8대쇼군 아시카가 요시마사(足利義政)가 교토의 히가시야마(東山)에 건설한 은각사(銀閣寺, 정식명칭은 慈照寺)의 관음전으로 대표된다. 기타야마의 금각사 사리전과 대비되는 은각(銀閣)으로 널리 알려진 이 건물은, 1층은 주택풍의 서원양식(書院造)이고, 2층은 선종양식의 법당이다. 그리고 은각사의 동구당(東求堂)은 일본 다실의 기원이 되기도 한다.

종래의 무가문화와 선문화에 대중문화가 더해진 것이 이시기의 특징이라고 할 수 있는데, 문학에서는 오산문학(五山文學)이 더욱 융성하였고, 노우(能), 다도(茶道), 화도(生け花) 등의 대중문화도 발전한다. 회화에서는 셋슈(雪舟)라는 화승의 등장으로 종래의 중국선종화의 모방에서 탈피한 일본수묵화의 완성이 이루어지고, 전통적인 일본화인 야마토에(大和絵)의 토사파(土佐派), 야마토에와 수묵화를 융화시킨 카노파(狩野派) 등이 등장한다.

그리고 이시기에 등장하는 정원은 이른바 가레산스이(枯山水)로 불리는 석정(石庭)인데, 연못이나 계곡 등의 물을 이용하지 않고 돌과 모래로만 표현하는 특색이 있다. 대표적인 예가 다이토쿠지 다이센잉(大徳寺大仙院)과 료안지(龍安寺)의 정원이다.

이상과 같이 14세기 중반부터 16세기 후반까지의 일본은 격변의 전란기였지만, 오늘날까지도 이어지는 수많은 생활문화가 완성된 문화의 시대였기도 하다. 전통적인 공가문화와 신흥의 무가문화, 송·원·명으로 이어지는 중국문화와 대중문화가 서로 만나 하나가된 문화융합의 시대였기도 하다. 그리고 그러한 문화융합의 시대를 선도한 주역은 다름 아닌 선종의 승려들이었다.

전쟁 없이 남북조의 통일을 이끈 주역이자, 많은 정원을 만들기도 한 임제종 승려 무소 소세키(夢窓疎石)는 자신의 저서 《몽중문답집(夢中問答集)》에서 “정원을 만드는 것은 단순히 주거를 꾸미고, 진기한 것을 가지고 놀기 위함이 아니다. 선(禪)수행자는 산하대지(山河大地), 초목와석(草木瓦石)을 자신의 본분으로 알아야 할 것이다”, 그리고 “산수(山水)에는 득실(得失)이 없고, 득실은 사람의 마음에 있다”라고 하였다.

그에게는 정원이 단순히 아름다움만을 추구하기 위한 공간이 아니라 깨달음을 위한 수행의 공간이었던 것이다. 그리고 무소 소세키의 이러한 정신세계는 이시기 정치·외교·경제·문학·건축·회화 등의 제 영역에서 활약하였던 선승들의 정신세계를 대변하는 것이기도 해도 좋을 것이다.

무로마치 막부 내부갈등 통제력 상실…전란 속 포교

그러나 15세기 중엽이후로 일본은 이른바 전국시대(戰國時代)로 접어들면서 커다란 시련의 시기를 맞는다. 15세기 말에서 16세기 말까지의 약 100년간을 일본 역사에서는 전국시대라고 부른다. 이시기 중앙권력으로서의 무로마치막부는 내부 갈등으로 인해 실질적인 통제력을 상실하였고, 그 사이 지방에서는 해당지역의 자치권을 확보한 이른바 전국대명(戦国大名)들이 나타나 막부의 분열에 편승하여 전쟁에 가담하거나 자신들의 영지와 이권의 확장을 위해 주변세력과 전쟁을 반복하게 된 것이다.

불교계 교단들은 이러한 전란의 시대 속에서도 착실히 포교활동 계속한다. 그 결과 각각의 교세가 지역적으로는 물론 신분적으로도 크게 확산된다. 특히, 각각의 교단들이 자신들의 전통적인 교의와는 별도로 신불습합적인 민간신앙을 적극적으로 흡수하고, 상례(喪禮)나 추선공양(追善供養) 등 친서민적 불교의례를 통해 민중들의 삶속으로 보다 깊숙이 침투해 간다는 것이 이시기 포교의 일반적인 모습이라고 할 수 있다.

그런데 이와 같은 교세의 확장이라는 흐름과 더불어 주목해야할 불교계의 특징은 이른바 잇코잇키(一向一揆)와 홋케잇키(法華一揆)라고 불리는 불교신도들의 반체제운동이다. 잇키(一揆)는 막부나 영주의 폭정에 항거하여 일어난 일종의 민란이라고 할 수 있는데, 정토진종 혼간지파(本願寺派)의 승려와 신도들이 주축이 되어 일어난 것이 잇코잇키(一向一揆)이고, 교토의 법화종 승려와 신도들이 주축이 된 것이 홋케잇키(法華一揆)이다.

주지와 같이 신란(親鸞)을 종조로 한 교단이 정토진종인데, 그 중에서도 혼간지파(本願寺派)는 신란의 딸 각신니(覺信尼)에 의해 시작된 종파이다. 교토에 신란의 묘당(廟堂, 혼간지의 기원)을 세우고 그곳을 본거지로, 각신니의 자손들에게만 대대로 종주(宗主, 종파의 수장)가 상속되었다.

그런데, 이러한 혼간지파의 신자들이 중심이 된 잇코잇키(一向一揆)의 시작은 제8대 종주였던 렌뇨(蓮如, 1415~1499)에 의해 촉발된다. 렌뇨는 종주로 취임한 직후부터 종래의 종주들과는 달리 적극적인 포교활동에 나선다. 특히 소우손(惣村)으로 불리던 촌란집단의 수장들을 신자로 포섭하여 조직적으로 관리함으로서 촌락전체가 혼간지파의 신도가 되게 하는 방법을 통해 비약적인 교세확정을 이룬다.

또한 오오미(近江, 지금의 시가켄 일대)를 중심으로 교화활동에 주력한 결과 기존의 문도들은 물론, 오오미에 거주하던 타 종파 신도들까지 귀의하기에 이른다. 이러한 렌뇨의 적극적인 포교활동은 당연히 다른 종단의 경계를 불러왔고, 급기야 히에이잔(比叡山) 천태종 중도(衆徒, 사찰의 경비나 시설관리 등의 잡무를 담당하던 하급승려)들이 당시 교토의 히가시야마(東山)에 있었던 오오타니 혼간지(大谷本願寺)를 습격하여 당사를 파괴하고, 오오미의 혼간지파 사원과 신도들을 공격하게 된다.

이러한 천태종 중도들의 공격에 맞서 오오미의 혼간지파신도들이 결집하게 되는데, 이것이 최초의 잇코잇키(一向一揆)였다. 즉 전토진종 혼간지파를 이르는 잇코슈(一向宗)에 의한 잇기(一揆)라는 것인데, 막부는 물론 지방의 경찰력이 상실된 상황에서, 외부의 공격으로부터 자신들의 권익을 지키기 위해 스스로가 무장할 수밖에 없었던 것이다.

방어적 성격의 오오미의 잇코잇키와는 달리, 1488년 카가노쿠니(加賀国, 현재의 이시카와켄)에서 일어난 카가잇코잇키(加賀一向一揆)는 정치적 성격이 강하다. 쇼군 승계를 둘러싼 갈등으로 1467년 시작된 오우닌의 난(応仁の乱)은 전국이 지방의 전국대명들까지 합세하면서 분열양상이 일본 전역으로 확산된다. 그 영향은 카가노쿠니에서도 그대로 나타나는데, 이 지역 대명(大名)이었던 토가시(冨樫)가문이 동군(東軍)을 지지하는 코가시 마사치카(冨樫政親)와 서군(西軍)을 지지하는 수호(守護) 토가시 코우치요(冨樫幸千代)로 분열되어 대립하게 된 것이다. 1474년 양 세력의 전투에서 혼간지파 신도세력을 앞세운 마사치카가 코우치요를 물리치고 수호로 취임한다.

그러나 얼마가지 않아 혼간지파세력과 마사치카가 대립하게 되고, 결국 1488년 타코우조(高尾城, 현재의 이시카와켄 카나자와시 타카오초(金沢市高尾町)에 있었던 성)에서 마사치카가 패배하여, 카가노쿠니의 실질적인 권력을 혼간지파에게 넘어가게 된다.

카가노쿠니(加賀国) 자체를 삼켜버린 카가잇코잇키는 전국대명들에게 혼간지파를 결코 무시할 수 없는 실력세력으로 받아들이게 하는 계기로 충분한 것이었다. 마사치카와의 최후 일전에 참가한 잇키군(一揆軍)의 수가 무려 20만에 이르렀다고 하니, 혼간지파의 위세는 당시 타 지역의 세력들과 비교해도 뒤지지 않는 실로 대단한 것이었다.

16세기로 접어들면서 혼간지가 막부내부의 정쟁에 깊숙이 개입하게 되고, 그러한 정쟁의 수단으로서 전국의 문도들에게 잇키를 지령하기에 이른다. 16세기 초반 일본은 막부의 실질적인 최고 권력자 호소카와 마사모토(細川政元)의 추종세력과 마사모토에 의해 추방되었던 전 쇼군 아시카가 요시타네(足利義植) 세력으로 양분되어 격하게 대립하고 있었는데, 혼간지의 9대 종주 지츠뇨(實如)는 마사모토 편에 선다. 그리고 전국의 혼간지 문도들에게 지령을 보내어 반대세력에 대한 잇키를 명령한다.

그 결과 야마토(大和, 현재의 나라켄), 카와치(河内, 현재의 오사카후), 탄고(丹後, 현재의 교토후 북동부), 엣추(越中, 현재의 토야마켄), 에치고(越後, 현재의 니이가타켄), 노토(能登, 현재의 이시카와켄 나나오시), 에치젠(越前, 현재의 후쿠이켄), 비노우(美濃, 현재의 기후켄), 미카와(三河, 현재의 아이치켄) 등지에서 봉기가 일어나 수많은 사상자가 발생한다.

이 밖에도 1570년부터 1580년까지 혼간지의 잇코잇키세력과 오다 노부나가(織田信長)가 대립한 이시야마갓센(石山合戦)도 유명하다. 오사카의 이시야마 혼간지(石山本願寺)를 지키기 위해 전국 각지의 문도들이 종주의 지령으로 집결하는 한편, 전국 각지에서 봉기하여 오다 노부나가의 군세와 충돌하였다. 결국 노부나가가 조정을 움직여 혼간지와의 화평이 성립되면서 10년간의 긴 싸움은 끝이 나는데, 화평조건은 혼간지는 오사카에서 철군하고 노부나가는 종래대로 혼간지교단의 존속을 보증한다는 것이었다.

이시야마갓센 이후 오다 노부나가, 토요토미 히데요시(豊臣秀吉)에 의해 천하가 통일되고 전국시대가 막을 내리면서 혼간지의 잇코잇키는 더 이상 일어나지 않았다.

위에서 살펴본 바와 같이 잇코잇키는 정토진종 혼간지파의 주도로 일어난 반체제운동이었다. 그리고 그 명분 또한 종교적인 것이라기보다는 지극히 정치적인 것이었다. 혼간지파 지도부의 정쟁에 신도집단이 동원되어 이용된 것이다.

그러나 신자 동원의 논리는 지극히 종교적인 것이었다. 타력의 신심을 설하여 문도들에게 정토왕생의 길을 열어준 신란에 대한 보은으로써 마땅히 신란의 혈통인 혼간지를 지켜야한다는 것이었다. 만약 혼간지로부터의 동원에 응하지 않는 문도가 있다면 그는 극락왕생이 불가능한 불신자이거나, 신란의 은혜를 저버린 배은망덕한 인간으로서 치부되었던 것이다. 그리고 신도들 입장에서는 잇코잇키의 참전은 혼간지를 지키는 이른바 성전(聖戰)과도 같은 것으로서 이는 곧 정토왕생의 길이기도 하였다. 실제로 이시야마갓센 당시의 군기(軍旗)에는 “진격하면 극락왕생, 물러나면 무간지옥”이라는 슬로건이 적혀있기도 하였다. 결코 신란의 가르침이라고 볼 수 없는 전쟁합리화의 논리가 신란의 이름아래 뭉친 잇코잇키 안에서 양산되는, 참으로 모순적인 현상이라 해야 할 것이다.

잇코잇키 과정을 거치면서 혼간지파의 교세는 비약적인 성장을 거듭하며, 일본역사상 유래가 없는 초대형 교단으로 성장한다. 그러나 1592년 제11대 종주 켄뇨(顕如) 서거이후, 내부에서의 분열과 더불어 혼간지세력의 성장과 정치화를 염려한 토쿠카와 이에야스(徳川家康) 등의 위정자들에 의해 동서로 분리되어 현재에 이르고 있다.

법화종의 홋케잇키(法華一揆)

홋케잇키는 법화종의 승려와 신도들이 주축이 되어 수도교토를 중심으로 일어난 잇키이다.

주지와 같이 법화종(法華宗)은 니치렌(日蓮)을 종조로 하는 교단인데, 철저한 법화경 신앙이 특징이다. 이러한 법화종이 수도 교토에 본격적으로 정착하게된 것은 니치렌의 법손인 니치조(日像:1269-1342)에 의해서였다. 상경 초기 니치조는 기존의 천태종이나 선종, 정토종 등의 견제를 받기도 하지만, 고다이고(後醍醐)천황의 후원과 야나기노 사카야(柳酒屋)를 비롯한 교토의 상공업자들의 귀의를 얻고 1321년 묘켄지(妙顕寺)를 건립하는 등 법화종의 교토입성에 성공한다.

이후, 아시카가 타카우지(足利尊氏)에 의해 교토에 무로마치막부가 개설되자, 타카우지의 외숙부였던 일련종 승려 니치죠(日静)가 1314년 교토에 혼코쿠지(本國寺)를 건립한다.

묘켄지와 혼코쿠지를 중심으로 교토의 민중들에게 법화종의 가르침이 급속도로 전파되는데, 15세기에 이미 법화종 21본산이 교토에 건립될 만큼 그 성장속도는 매우 빠른 것이었다. 그러한 배경으로는 교토 법화종 신자의 주축을 이루고 있었던 상공업자들의 성장과 막대한 경제력을 들 수 있다.

15세기 중엽, 교토의 법화종은 시내에 건립된 많은 수의 사원과 홍통소(弘通所)라는 포교당을 거점으로, 공가(公家)를 비롯한 거의 모든 계층에까지 파급되었고, 신자조직이 형성은 물론, 생활, 문화 전반에 커다란 영향을 미친다.

그러나 교토 일련종의 비약적 성장은 정치적으로 이용되는 결과를 함께 가져왔고, 16세기에 접어들면서 이른바 홋케잇키(法華一揆)라는 항쟁으로 나타난다.

1467년부터 약 10여 년간 이어진 응인의 난(応仁の乱)에서 가장 중심의 전장이었던 수도 교토는 전화로 인해 거의 모든 시가가 불타는 괴멸적 피해를 입는다. 그리고 전란을 피해 많은 수의 공가나 무가들이 지방으로 흩어진 상태였고, 시가의 질서를 유지할 막부의 경찰력이 사라진 상황에서 갖은 범죄가 계속되었다. 게다가 교토인근의 농민들의 봉기로 인한 약탈의 위험까지 더해지고 있었다.

이러한 상황에서 교토 시가의 질서를 회복하고, 전쟁으로 황폐해진 교토의 재건에 나섰던 이들은 바로 교토를 생계의 기반으로 두고 있었던 상공업자들인 초슈(町衆), 곧 교토 법화종의 신자들이었던 것이다.

이들은 조직적으로 교토의 재건에 나서는 한편, 인근의 농민들의 약탈과 범죄자들로부터 스스로를 보호하기 위해 무장하였다. 1485년 교토인근에서 농민들에 의한 토잇키(土一揆)가 일어나자, 이들이 교토로 난입할 수 있다는 위기의식이 확산되고, 이를 계기로 초슈들의 자위조직이 크게 성장한다. 이러한 초슈세력의 성장은 초기의 자위적 성격에서 벗어나 막부에 세금감면을 요구하는 등 점차 정치적 성격을 가지게 되며, 16세기로 접어들면서 키나이(畿内)지역의 중요 군사세력으로 성장한다.

법화신앙을 공유하며, 스스로의 권익을 지키기 위해 단결한 거대 무장조직 홋케잇키(法華一揆)가 수도 교토를 거점으로 나타난 것이다.

이후 홋케잇키는 잇코잇키와 마찬가지로 위정자들의 정변에 적극적으로 이용되는데, 대표적인 것이 혼간지파 사원들에 대한 공격이었다. 1532년 잇코잇키 세력이 교토에 난입할 것이라는 소문이 퍼지는데, 이에 맞서 홋케잇키는 호소카와 하루모토(細川晴元) 등과 함께 혼간지파 사원들을 공격한다. 특히 혼간지파의 본거지였던 야마시나 혼간지(山科本願寺)가 이때의 공격으로 전소되었고, 그 후에도 홋케잇키는 반 잇코잇키 세력과 결탁하여 각지에서 전투를 계속한다.

그러나 홋케잇키를 통한 교토 법화종의 성장은 히에이잔의 천태종을 비롯한 타 종파들을 위협하기에 이르렀고, 법화종 신도가 히에이잔 승려의 설법을 논파한 사건을 계기로 히에이잔과 충돌하게 된다. 1536년 히에이잔의 승병들은 교토 법화종에 대한 공격을 결정한다. 그리고 먼저 교토의 법화종 21본산 모두를 히에이잔 연역사의 말사로 입적할 것을 요구한다. 이를 거절하자 히에이잔은 천황과 막부에 법화종 토벌 허가를 구하는 한편, 반 홋케잇키세력에 원군을 요청한다. 그리고 오오미(近江) 수호(守護) 롯카쿠 사다오리(六角定頼)의 원군과 합세하여 교토 시가로 난입, 법화종 21본산 모두를 불태워 버린다. 이른바 천문법화의 난(天文法華の乱)이 그것이다.

하루아침에 괴멸적 피해를 입은 교토 법화종은, 급기야 신자들까지 교토에서 추방되고, 1542년 교토 입성이 다시 허락될 때까지 일체의 포교활동이 금지되고 만다.

1293년 니치조(日像)에 의해 교토에서의 포교가 시작된 이래로, 150여 년간 도시의 상공업자나 서민들의 귀의를 얻으며 비약적으로 성장하였고, 교토의 서민문화 전반에 지대한 영향을 미쳤던 법화종이 그렇게 사라지고 만 것이다.

아울러 1542년 법화종의 교토입성이 다시 허락되면서, 21개의 본산 중에 15개가 재건된다.

이와 같이 홋케잇키는 법화종의 승도들이 중심이 되어, 응인의 난 이후 황폐화된 수도 교토의 재건과정에서 일어난 잇키이다. 그러나 조직이 비대화대면서 발생당초의 자위적 성격을 넘어 정치세력화 되어간 경향을 보인다. 그러한 점은 잇코잇키와 같다고 해야 할 할 것이다.

전국시대라는 전란의 시기, 일본의 일부 불교도들은 스스로의 권익을 지키기 위해 무장하고 단결하였다. 그러나 그 정도가 ‘권익의 방어’ 수준을 넘어, ‘이권의 확장’으로 이어지면서 스스로가 또 다른 전쟁을 야기하게 되었다. 종교 세력의 정치화가 어떠한 결과를 가져오는가에 대해 다시금 생각하게 하는 것이라고 하겠다.

1560년 오케하자마(桶狭間)전투에서 이마가와 요시모토(今川義元)를 물리침으로서 유력대명으로 부상하였던 노부나가는 1568년 자신의 힘으로 아시키가 요시아키(足利善昭)를 쇼군으로 옹립하고 막부의 실권을 장악한다. 그리고 결국 1573년 요시아키마저 추방함으로써 무로마치막부를 멸망시킨다. 그리고 오오미(近江, 시가켄)에 아즈치(安土)성을 쌓고 천하의 맹주로 군림한다.

그러나 1582년 교토의 혼노지(本能寺)에서 노부나가의 부하였던 아케치 미츠히데(明智光秀)의 모반으로 노부나가가 자결하고, 반란세력 척결에 앞장섰던 히데요시가 후계자가 된다. 히데요시는 1583년 오사카성(大阪城)을 축성하여, 그곳을 거점으로 천하통일에 나선다. 1584년 최대의 라이벌이었던 도쿠가와 이에야스(徳川家康:1543~1616)를 화친을 통해 포섭한 히데요시는 우선 조정을 움직여 스스로가 관백과 태정대신이 되어 명분을 쌓는다. 그리고 1585년 시코쿠(四国)평정, 1587년 큐슈(九州)평정, 1590년 호우조씨(北条氏) 복속과 오쿠슈(奥州, 미야기켄과 후쿠시마켄 일대) 평정을 끝으로 천하통일을 완수한다.

그러나 히대요시의 정복욕은 일본의 통일에 그치지 않았다. 즉 명나라를 정벌하겠다는 야망을 품게 된 것이다. 그리하여 그는 1592년과 1597년 두 차례에 걸쳐 조선을 침략한다. 즉, 임진왜란과 정유재란이다. 명나라 정벌에 선도를 조선이 거부하자 일으킨 전쟁인데, 주지와 같이 수많은 인명의 살육과 약탈, 납치 등으로 조선에 커다란 피해를 입힌다.

두 차례에 걸친 조선침략은 1598년 히데요시의 죽음으로 끝이 나지만, 결국 토요토미 정권이 무너지는 중요한 요인이 되기도 하였다.

그리고 1603년 천황으로부터 정이대장군을 임명받아 에도(江戸)에 새로운 막부를 개설한다. 즉, 1867년 근대 제국주의 일본이 탄생하기까지 약 250여 년 간 계속된 일본의 근세 에도시대(江戸時代)의 시작인 것이다.

전국시대가 막을 내리고 통일정권이 들어서면서 불교세력의 효율적인 관리는 정권유지의 매우 중대한 요건이었다. 특히 전국시대 유력사원들이 거느린 승병들의 위세와 잇코잇키(一向一揆)나 홋케잇키(法華一揆) 등을 통해 불교세력의 막강한 힘을 경험하였던 위정자들은 자신들의 지배구조 안에서 불교계를 우호적이면서도 효율적으로 관리할 수 있는 묘안을 연구한다. 그리고 그러한 간구 끝에 찾아낸 방법이 사원법도(寺院法度)의 제정과 본말사(本末寺)제도였다.

사원법제정과 본말사제도의 성립

처음에는 교토의 난젠지(南禪寺)를 별격사찰로서 오산의 위에 두고, 교토에 제1위 턴류지(天龍寺), 제2위 쇼코쿠지(相國寺), 제3위 켄닌지(建仁寺), 제4위 토후쿠지(東福寺), 제5위 만주지(万寿寺)를, 가마쿠라에는 제1위 건쵸지(建長寺), 제2위 엔카쿠지(圓覺寺), 제3위 주후쿠지(壽福寺), 제4위 조치지(浄智寺), 제5위 조묘지(浄妙寺)를 오산으로 정한다. 또한 교토와 칸토(關東)에 십찰(十刹)로서 10개의 사찰을, 전국 각지에 제산(諸山)사찰을 지정한다. 그러나 1633년 만들어진 『오산십찰제산사령목록(五山十刹諸山寺領目錄)』에 따르면, 오산은 그대로이지만 십찰이 43개 사찰로, 제산이 189개 사찰로 늘어나고 있는데, 이는 불교의 지방확산을 계기로 사격이 높아진 지역의 사원들이 십찰과 제산으로 다시 지정되는 예가 많았기 때문이다.

초기의 오산십찰제도에서 사찰간의 관계는 어디까지나 사격의 차이일 뿐 오산이 이하의 십찰과 제산을 지배하는 성격의 것이 아니었다. 그러나 점차 오산 사원의 휘하에 십찰, 제산의 사찰들이 늘어나면서 본사와 말사와 같은 상하관계의 지배구조의 제도로 변해갔고, 그러한 영향은 임제종뿐만 아니라 천태종, 진언종, 조동종, 정토종 등의 불교계종단 전반에 커다란 영향을 미친다.

이러한 당시 불교계 종단의 동향을 파악한 막부는 이를 불교통제의 수단으로 활용한다. 우선 막부는 각 종단별로 사원법도(寺院法度)를 제정하여 공포한다. 그 내용은 각 종단마다 약간의 차이는 있지만, 크게 본사와 말사간의 분명한 상하관계의 확정, 소속 승려들의 자질강조, 승려자율의 민간포교 금지 등이었다.

1608년부터 몇 차례에 걸쳐 발포된 천태종법도를 예로 보자.

먼저 승려들의 자질에 관련된 내용은

하나, 산문(延暦寺)의 중도(衆徒)로서 도학(道學)에 힘쓰는 자는 도량에 정주하여야 한다.

하나, 학문을 배운다고 하면서도 그 행실이 율에 어긋나는 자는 곧바로 산문을 떠나야 한다(離山).

하나, 오로지 교관이도(敎觀二道, 교상과 관심)로 불법에 전념해야 한다.

등이다. 즉, 학문을 권장하고 계율과 수행에 전념하는 것이 승려의 본분임을 강조하고 있다. 원론적인 차원에서는 하나 틀린 말이 없을 것이지만, 막부가 천태종에 승려의 본분을 강조하고 있는 것은 천태종이 보유한 많은 수의 승병들 때문이었다. 즉, 승려로서 교학의 연구와 수행에 전념해야 함을 강조함으로써 승병으로서의 활동을 억제하고 있는 것이다.

이러한 점은 다음의 조목에서 더욱 분명히 들어나는데, 그 내용은 다음과 같다.

하나, 승려로서 불온하게 작당하여 의롭지 못한 일을 행하는 자는 (사찰에서)추방할 것.

한편, 본사와 말사와의 관계를 규정하는 내용을 보면,

하나, 본사의 허락 없이 마음대로 주지를 해서는 안 된다.

하나, 본사의 명령을 여겨서는 안 된다.

등이라고 하여, 말사 주지의 입명 및 해임 권한은 어디가지나 본사의 고유권한이며, 말사는 본사의 명령에 복종해야 함을 명기하고 있는 것이다.

이 밖에도 사원토지나 재산의 매각을 금지하거나, 승려는 반드시 어느 한 곳의 사찰에 거주해야 하며, 반대로 한 승려가 두 개 이상의 사찰의 주지를 할 수 없도록 명기하고 있다. 승려들의 자율적 포교나 신행활동을 통제하고 있는 것이다.

결과적으로 종단내 사원간의 관계를 본말사의 상하구조로 재편성함으로써 막부는 각 종단의 총본산만을 관리하는 것으로 종단 전체를 효과적으로 통제할 수 있게 되었다. 또한 승려의 본분이 교학의 연구, 지계, 수행에 있음을 강조함으로써 사원에서 승병과 같은 무력집단의 소유를 억제하였고, 교단의 허락 없는 사적인 포교활동 역시 철저히 금지되었다.

각 종단의 입장에서도 자신들의 교세가 막부라는 현실 권력에 의해 공인되고 보호받는 것이었기 때문에 반발할 이유가 없었고, 중세시대와 같이 사원 소유의 장원이 몰수된 상황에서 본사는 말사로부터 상납되는 분담금을 경제적 기반으로 할 수 밖에 없었다는 사정도 있었다. 또한 말사의 경우도, 중앙의 유력 사원과 본말관계를 형성하여 그 종교적 권위를 배경으로 삼는 것이 신도확보나 사찰유지에 우리한 것이라고 판단하는 등의 이유에서 본말사제도는 커다란 잡음 없이 일본불교계의 근간이 되어갔다.

이와 같이 매우 정치적 의도와 배경에서 마련된 일본의 본말사제도는 막부의 추진, 그리고 교단의 호응을 통해, 1632에서 이듬해 1633년에 걸쳐 실시된 전국 사원본말장(寺院本末帳) 작성되고, 1692년 각 종단 본산에 의한 사원본말장 조사와 제출 등의 과정을 통해 확립된다. 그러나 국가적 관리하에 교단과 승려들이 위치함으로써 중세초기와 같은 종교적 역동성이 상실되고 말았고, 점차 전국의 사찰들은 관사화(官寺化)되어 간다.

- 김춘호

- 승인 2014.03.29 17:45

- 댓글 2

- 기사공유하기

- 프린트

- 메일보내기

- 글씨키우기

지난강좌에서 살펴본 본말사제도가 사찰과 사찰간의 관계를 결정짓는 것이었다면, ‘단가제도’는 사찰과 신도와의 관계를 규정하는 것이라 할 수 있다.

우리에게는 약간 생소한 용어인 단가제도란 특정사찰이 신도집안의 장례나 제사 등을 독점하고 신자들은 그 대가로 일정액을 보시하며, 신도집안은 대대로 그 사찰의 신자(단가)가 되는 제도이다. 그러한 사찰을 단나사(檀那寺)라고 하였다.

에도시대에 확립된 이 제도가 오늘날까지 이어져 일본불교의 중요한 특징이 되고 있는데, 이번 강좌에서는 이러한 단가제도에 대해 그 성립과정과 배경 등을 살펴보기로 하자.

그리스도교의 전래와 박해

흥미롭게도 단가제도는 일본에 전래된 그리스도교와 밀접한 관련을 가진다. 그것은 그리스도교 탄압의 한 방편으로 단가제도가 확립되었기 때문이다.

그리스도교의 일본 전래는 1549년 예수회소속의 선교사 프란시스코 사비엘(Francisco Xavier:1506-1552)이 카고시마(鹿児島)에 내항하면서부터 시작되었다.

전래초기부터 그리스도교는 일본어로 된 교리서를 준비하고, 일본현지에 맞는 포교방침을 채택하는 등 선교사들의 노력을 통해 일본각지에 빠르게 전파된다. 일부 승려들이나 일반인들의 저항이 있기는 하였지만, 그리스도교와 함께 일본에 전래된 인쇄술, 조총, 서양 물품, 신기술 등의 서양의 문물은 당시 일본인들을 매료시키기에 충분하였고, 그리스도교의 교세 역시 급속도로 확장된다. 특히, 다수의 다인(茶人)이나 대명(大名) 등의 사회지도층들이 세례를 받고 그리스도교도가 되었던 것은 일본사회 전체에 커다란 영향을 미친다.

그런데, 16세기 후반으로 접어들면서 전국시대가 끝이 나고 통일정권이 수립되자 막부는 그리스도교에 대한 탄압을 시작한다. 전국시대의 정치화된 불교세력의 위력을 경험하였던 막부로서는 그리스도교의 비약적인 성장과 세력화, 그리스도교를 앞세운 서양세력의 침략 등을 우려하였기 때문이었다.

1587년 하코자키(箱崎, 후쿠오카시)의 그리스도교 신부를 추방하였고, 1612년과 1613년 그리스도교 금교조치와 대대적인 신자들의 탄압을 개시하였다.

이러한 그리스도교의 박해가 계속되는 가운데, 일대 사건이 발생한다. 즉, 그리스도교도들이 주축이 된 대규모 민란이 발생한 것이다.

시마하라·아마쿠사의 난(島原·天草の一揆)

1637년 10월 25일, 큐슈 북서부의 시마하라(島原)와 아마쿠사(天草)에서 일본역사상 가장 큰 규모의 민란이 일어난다. 시마하라의 번주(藩主) 마츠쿠라 카츠이에(松倉勝家:1597-1638)와 아마쿠사의 성주 테라자와 타다타카(寺沢堅高:1609-1647)의 무자비한 세금징수와 그리스도교박해에 항거하여 일어난 민중봉기였다.

원래 이 지역은 전국(戰國)시대부터 대명(大名)인 아리마 하루노부(有馬晴信)가 그리스도교에 귀의할 정도로 그리스도교가 뿌리 깊게 정착해 있었던 곳이었다.

막부의 그리스도교 탄압정책은 신자들이 많았던 시마하라나 아마쿠사와 같은 지역민들에게는 당연히 불만일 수밖에 없었고, 에도(江戸)시대로 접어들면서 새롭게 이들 지역에 부임한 번주들의 폭정에, 흉작으로 인한 기근 등이 더해지면서 민중봉기로 이어지게 된 것이었다.

약 3만 7천의 민란군은 시마하라와 아마쿠사의 주요거점을 점령하고, 그간에 세금징수 등으로 자신들을 괴롭히던 관리들을 처형한다. 그리고 진압군의 공격에 대비하여 과거 아리마가(有馬家)의 거성이었던 하라죠(原城, 나가사키켄 미나미시마하라시)에 집결하여 농성에 들어간다.

민란이 일어났다는 급보를 들은 막부는 이타쿠라 시게마사(板倉重昌:1588-1638)를 토벌대장으로 하여, 큐슈일대에서 소집한 토벌군을 현지에 급파하지만, 3번에 걸친 포위공격에도 불구하고 민란군에 대패하여, 4000이 넘는 사상자를 내고 토벌대장 시게마사가 전사하기에 이른다.

사안의 중대함을 재인식한 막부는 마츠다이라 노부츠나(松平信綱:1596-1662)를 대장으로 12만이 넘는 토벌군을 시마하라에 다시 파견하는 한편, 나가사키에 있던 네델란드군에 의뢰하여 해상에서의 함포사격을 지원받기도 한다. 그러나 바다절벽위에 새워진 하라조는 방어에 용이하였고, 결사항쟁으로 맞선 민란군의 위세는 좀처럼 꺾이지 않았다.

두 달 가까이 양군의 대치가 계속되면서 토벌군에 의해 육로와 해로가 모두 포위된 하라조에서는 식량과 탄약이 바닥난다. 이를 감지한 토벌군은 1638년 2월 28일 총공격을 감행하여 성을 함락시킨다. 이로써 시마하라의 난이 진압되었는데, 하라조에서 최후까지 싸웠던 민란군 전투요원은 대부분 전사하였고 살아남은 이들은 남녀노소를 막론하고 모두 참수되었다.

결국, 민란에 가담한 3만이 넘는 그리스도교도와 농민들이 희생되었고, 막부역시 진압을 위해 막대한 인적·경제적 피해를 입는다(투입병력 12만 4천여 명, 비용은 39만 8천양). 또한 민란의 직접원인을 제공하였던 시마하라 번주 마츠쿠라 카츠이에는 참수되었고, 아마쿠사의 성주 테라자와 타다타카는 모든 영지를 몰수당하고 후에 정신이상으로 자결한다.

시마하라의 난을 평정한 막부는 그리스도교의 탄압을 더욱 강화하는 한편, 민란을 미연에 방지하기 위해 평상시 민중들의 동향을 조사·파악하기 위한 방법들을 모색한다. 그리하여 막부는 백성들 개개인이 그리스도교도가 아님을 증명하는 문서를 소속 사찰에서 발부 받게 하는 테라우케(寺請)제도를 더욱 강화한다.

테라우케(寺請)제도

처음에 테라우케제도는 그리스도교도가 개종하였다는 것을 사찰이 증명하는 제도였는데, 시마하라의 난 이후에 그것이 무사나 공가 등의 지배계급까지를 포함한 모든 백성들에게 의무화 되었던 것이다.

매년 1회씩 작성하여 해당지역의 영주에게 제출해야 했던 종문인개별장(宗門人別改帳, 오늘날의 호적과도 같은 성격)에는 나이, 성별, 소속사찰 등이 명기되었고, 결혼이나 국가 동원 등의 이유로 거주지를 옮겨야할 경우, 소속 사찰에서 단가(檀家)임을 증명하며 발행한 문서 테라우케쇼(寺請状)의 지참이 의무시되었다.

이러한 테라우케는 본말사제도에서의 말사(末寺)에서 주로 담당하였는데, 1659년과 1662년에 발포된 막부의 법령에서는 그리스도교의 개종에 책임과 후에 발각된 그리스도교도의 감시 등을 단나사(檀那寺)가 담당하도록 규정하고 있다. 즉, 해당지역 민중들의 종교성향을 감시 감독하는 역할이 일선의 말사들에게 주어졌던 것이다.

결국 사찰들은 민중통제를 위한 막부의 종교정책을 일선에서 수행하는 관사(官寺)와도 같은 존재가 되었지만, 별다른 포교활동 없이도 안정적으로 신도가 확보되고 그에 따른 경제적 안정이 보장되었기 때문에 마다할 이유가 없었다.

이상과 같이 일본의 단가제도는 막부의 그리스도교도의 탄압, 그리스도교도의 민란이었던 시마하라의 난, 막부의 백성통제 제도로 시작된 테라우케제도 등의 과정을 거치며 확립되었다.

생각해보면, 사찰이 특정 가문의 장례나 제례를 전담하는 것은 고대의 우지데라(氏寺)나 중세의 보다이지(菩提寺) 등에서도 알 수 있듯이 일본불교사 저변에서 이어져오던 전통과도 같은 것일지 모른다. 그러나 에도시대에 확립된 단가제도와 같이 현실권력에 의해 강제적으로 전 국민과 사찰을 대상으로 행해진 것은 아니었다.

단가제도를 통해 근세의 일본사찰은 안정적인 경제적 기반을 확보할 수 있었지만, 수행이나 포교와 같은 종교적 역동성은 거세당하였고 형식화되어, 막부의 하급관청과 같은 백성통제의 수단으로 전락하고 말았던 것이다.

- 김춘호

- 승인 2014.04.10 19:23

- 댓글 0

- 기사공유하기

- 프린트

- 메일보내기

- 글씨키우기

1853년 6월, 미국의 동인도함대사령관 페리(Matthew Calbraith Perry)가 이끄는 4 척의 함대가 일본 우라가(浦賀, 카나가와켄)에 도착한다. 북태평양에서 미국 포경선의 기항지로서, 그리고 대중국무역의 중계지로서 일본의 개항을 요구하기 위한 것이었다. 증기기관의 검은색 거대 철선들의 위세에 당시 일본인들은 압도당하였고, 이를 쿠로후네(검은 배, 黒船)라고 부르며 두려워했다.

근대 신무기로 중무장한 미국함선의 강압에 굴복한 막부는 시모다(下田, 시즈오카켄)와 하코다테(函館, 홋카이도)를 개항하고 1854년 3월, 미일화친조약을 맺는다. 이를 계기로 일본은 쇄국에서 개국으로 전환하는데, 이후 5개의 항구가 추가로 개항되어 서구열강들과의 자유무역이 시작된다.

그러나 외국과의 교역이 본격화되면서 일본의 전통적인 시장질서가 파괴되고 커다란 혼란이 야기된다. 일본의 주력 수출품이었던 생사는 물품부족으로 가격이 폭등하였고, 쌀을 비롯한 모든 물가가 상승한다. 또한 값싼 면제품이 대량으로 유입되면서 면작농가나 면직물 업자들은 큰 타격을 받는다. 이러한 경제적 혼란의 피해는 그대로 민중들에게 돌아갔고, 어려워진 세태를 바로잡을 것을 요구하는 민란(잇키, 一揆)이나 폭동이 이어진다. 그리고 하급무사들을 중심으로 막부의 권력을 다시 천황에게로 이양하고 서양세력을 몰아내야한다는 이른바 존왕양이(尊王攘夷)운동이 확산된다. 특히 막부의 개항을 끈질기게 반대하였던 초슈번(長州藩, 야마구치켄)은 외국배들을 공격하는 등 존왕양이운동의 선봉이 되었다.

그러나 영국, 프랑스, 네덜란드 연합함대의 보복공격을 받고 커다란 타격을 입은 이들은 서양세력을 몰아내자는 양이(攘夷)를 포기하고, 대신 막부를 무너뜨리고 권력을 천황에게로 되돌리자는 토막운동(討幕運動)을 전개시킨다.

이러한 흐름 속에서 1867년 11월 9일, 제15대 쇼군 토쿠가와 요시노부(徳川慶喜)가 천황에게 권력을 되돌려 줌으로서(大政奉還), 약 250여 년간 이어졌던 에도시대가 막을 내리고, 천황중심의 제국주의 근대 일본이 탄생한다. 요시노부는 권력을 천황에게 반환하는 대신 신정부의 실권을 장악하려 하였으나, 1개월 후 토막파는 왕정복고를 천명하고 신정부를 세우면서 막부세력을 배제시킨다.

1868년 9월, 신정부는 에도를 도쿄(東京)로 개칭하고 연호를 메이지(明治)로 바꾼다. 그리고 국가체제 및 사회제도, 금융·산업·문화·교육·사상 등 사회 전반에 걸친 일대 개혁을 단행한다. 이른바 메이지유신(明治維新)이 그것이다.

과거 에도시대의 전근대적인 요소들을 일신하여 서양과 같은 근대 국민국가로 새롭게 태어나자는 것인데, 그 근간은 제도의 개혁과 산업화, 군사력 증강 등 이었다. 1873년, 20세 이상의 모든 남성에게 병역의 의무가 지워졌고, 조선소, 군사공장, 광산개발, 섬유산업 관련의 관영공장의 건설 등이 진행되었다.

이러한 사회전반의 근대화와 아울러 일본은 신도(神道)의 국교화를 추진한다. 신도는 원래 일본 고래로부터 전해오는 토속신앙과 같은 것이다. 인간을 포함한 산천초목 천지만물에 무수히 많은 신들이 존재한다고 믿는 이른바 다신교인 까닭에 다양한 신격과 유파가 존재한다.

그런데 천황 친정체제를 강화하기 위해 메이지 정부는 신사를 관장하는 기구를 설치하고 전국의 신사를 재편성하여 천황가를 일본의 건국신인 아마테라스오오미카미(天照大神)의 자손으로 받드는 국가신도를 정착시킨다. 국가신도에서 천황은 만백성의 어버이로서 마땅히 백성들은 충과 효로 천황을 따라야하며, 일본은 신의 특별한 가호를 받는 신국(神國)으로 규정된다. 또한 그러한 일본이 세계를 구제하여야할 사명을 부여받았기 때문에 다른 나라에 대한 침략은 그곳의 사람들을 구제하기 위한 성전(聖戰)으로 미화되기도 하였다.

이러한 신도의 국교화정책에서 가장 걸림돌이 되는 것이 불교와 신도와의 관계였다. 전통적으로 신도는 불교전래이래로 불교와 습합되어 전해지고 있었기 때문에, 종교현장에서 순수하게 신도만을 나누어 구분하기는 어려웠던 것이다. 더구나 메이지정부는 신도를 일본 자생의 순수한 일본의 정신, 내지는 종교로 규정하는 마당에 외래종교인 불교와 혼재된 신도의 모습은 그야말로 구습이요 일신의 대상이었다.

이에 메이지 정부는 국가권력을 통해 신도와 불교를 나누는 신불분리(神佛分離)정책을 시행하기에 이른다.

신불분리(神佛分離)와 폐불훼석(廃仏毀釈)

신불분리정책은 우선 전국의 신사에서 불교적 색체를 제거하는 것으로 시작되었다. 1868년 3월 신불습합의 오랜 관습으로 존재하였던 사승(社僧, 신사의 승려)에 대해 모두 환속하여 신관(神官, 신도 성직자)이 될 것을 명한다. 즉, 승려→환속→신관의 코스가 정책적으로 설정된 것이었다. 그리고 신사의 명칭으로 불교적 용어를 사용하고 있는 곳에 대해 신도식으로 개명할 것을 명하고, 주신(神体)이 불상인 경우 이를 없애며, 범종과 같은 불교식 의식구를 제거할 것을 명한다. 또한 신관이나 그의 가족들은 모두 불교식의 장례 대신 신도식 장례를 행할 것을 의무시함으로써, 에도시대 이후 지속되었던 테라우케제도(寺請制度)를 공식적으로 부정한다.

신불분리가 전국의 신사에서 일제히 단행되는 가운데, 그 흐름이 예상치 못한 방향으로 전개된다.

그동안 승려에 비해 하층으로 여겨졌던 신관들이 주축이 되고 전통적 특권집단이었던 사찰에 불만을 가진 민중들이 가세하면서 폐불훼석(廃仏毀釈)운동이 전국적으로 일어난 것이다.

한편, 사원측의 강한 반발을 받은 정부는 몇 차례에 걸쳐 신불분리가 폐불정책이 아님을 강조하지만 전국적으로 확산되었던 폐불의 흐름은 좀처럼 그치지 않는다.

당시 폐불훼석의 상황을 보면, 후쿠야마번(福山藩, 히로시마켄 동부)의 경우 영내에 8개 사찰을 제외한 1627개의 사찰의 정리가 결정되었고, 이세(伊勢, 미에켄)에서는 이세신궁 주변의 사찰 196개를 전부 폐사하였다. 시가켄(滋賀県)의 히요시신사(日吉神社)에서는 수많은 국보급 불상, 불구, 경전 등을 소각하였고, 나라(奈良)의 코후쿠지(興福寺)에서는 소속 승려 전원이 인근의 카스가신사(春日神社)의 신관이 되었고, 식당이 파괴되는 한편 현재 국보로 지정된 5층 목탑도 땔감용으로 25엔(현재 기준으로 보면 약 100만원)의 매물로 나오기도 하였다. 그리고 나에기번(苗木藩, 기후켄 나카츠가와시)에서는 영내의 모든 사원과 불상, 불단이 파괴되어 현재에도 거의 대부분이 신도식 장례를 행하고 있다.

이와 같은 폐불훼석은 1868년부터 1877무렵까지 계속되었으며, 그로 인한 사찰측의 피해정도는 조사·연구가 아직까지 이루어지지 못한 까닭에 정확하게 합산할 수는 없지만, 당시 존재하였던 전국 사찰 절반가량이 직접적인 피해를 입었다고 하며, 이를 두고 ‘일본판 분서갱유’라고까지도 표현한다.

폐불훼석의 원인을 두고 폐불사상(廢佛思想)의 유행이나 사찰 재산을 탐했던 지방관리들의 탐욕 등의 다양한 요인들이 지적된다. 그 중에서도 폐불훼석을 직접 이끌었던 많은 수가 에도시대 사찰 승려의 관리와 통제를 받아야했던 신관과 민중들이었다는 점을 보면, 현실적 이익을 탐하며 정치권력을 등에 업고 민중위에 군림하였던 에도시대불교의 폐단 역시 간과할 수 없는 요인일 것이다.

- 김춘호

- 승인 2014.04.26 12:33

- 댓글 0

- 기사공유하기

- 프린트

- 메일보내기

- 글씨키우기

이번 강좌에서는 일본불교의 근대화 양상과 청일전쟁(1894-1895), 러일전쟁(1904-1905), 제1차세계대전(1914-1919), 만주사변(1937), 태평양전쟁(1941-1945) 등으로 이어졌던 근대 일본의 전쟁 시기, 불교계의 전쟁협력 양상을 살펴보기로 하자.

불교개혁운동

에도시대 불교계는 테라우케제도(寺請制度) 등에서도 알 수 있듯이 막부권력의 하부집행자로서의 특권을 누리며 백성위에 군림하는 존재였다. 그러나 에도시대의 종언과 함께 그러한 특권이 사라지고, 불교계에는 근대 제국주의국가의 질서체재에 부합하는 새로운 불교로의 개혁이 요청되었다.

그러한 가운데 메이지시대(1869-1912) 중후기로 들어서면서 본격적인 불교개혁운동들이 일어난다. 먼저 후루카와 로센(古河老川:1871-1899)과 정토진종 혼간지파(本願寺派)의 반성회(反省會)를 필두로, 키요자와 만시(清沢満之:1863-1903)의 정신주의, 사카이노 코요(境野黄洋:1871-1933)·타카시마 베이호우(高嶋米峰:1875-1949) 등이 중심이 된 신불교운동 등이 일어난다. 키요자와의 정신주의가 인간 내면의 신앙형성과 확립을 중시하는 성격이었다면, 신종교운동은 불교의 대사회적인 역할, 즉 국가와 사회와의 관계를 중시하였다.

우선 개인지향형 불교개혁운동으로는 치카즈미 조칸(近角常観:1870-1941)의 구도운동(求道運動), 야마자키 벤레이(山崎弁栄:1859-1920)의 광명주의운동(光明主義運動), 토모마츠 엔타이(友松円諦:1895-1973)의 진리운동(眞理運動) 등이 있다. 그리고 국가·사회지향형으로는 타나카 치가쿠(田中智学:1861-1939)의 일련주의운동(日蓮主義運動), 사나다 마스마루(真田増丸:1877-1926)의 불교구세군(佛敎救世軍), 히로오카 치쿄(廣岡智教)의 흑의동맹(黑衣同盟), 세노오 기로(妹尾義郎:1889-1961)의 신흥불교청년동맹(新興佛敎靑年同盟) 등을 들 수 있다. 그리고 공동체지향형으로는 이토 쇼신(伊藤証信:1876-1963)의 무아원(無我苑), 니시다 텐코(西田天香:1872-1968)의 일등원(一燈園) 등이 있다.

이들 불교개혁운동들은 구체적인 내용은 각각이 차이를 보이지만, 그 근저에 내재된 공통적 인식은 형식적이며 교단주의적이었던 구불교의 모습에서 벗어나, 개인과 사회의 현실문제에 대해 적극적으로 참여하자는 것이었다.

한편, 당시 불교계는 불교 본래의 종교적 역할을 회복하려는 일련의 불교개혁운동들과 함께 신불분리·폐불회석 등으로 소원해진 메이지 정부와의 관계개선에 힘쓴다. 즉, 진호국가, 흥선호국, 왕법위본, 입정안국 등의 전통적 호국교설을 앞세워 호국즉호법(護國卽護法)의 논리를 전개하였던 것이다. 결과적으로 불교는 신도와 더불어 메이지 정부의 국가통합의 중요 매개로서 그 지위를 획득하는 한편, 적극적으로 일본의 군국주의 노선에 협력한다.

불교계의 전쟁협력

일본불교계의 전쟁협력양상은 크게 3가지 형태로 정리된다. 첫째는 종군승을 직접 참전시켜 병사들을 위로하고 사기를 진작시키며 사상자의 장례 등을 담당하는 직접참여, 둘째는 후방에서 전쟁자금이나 물자의 모금활동 및 전쟁찬미의 교육활동 등을 통해 전쟁 수행의 정당성을 부여하는 후방지원사업, 셋째는 일본군 점령지의 일본인 보호와 현지인들에 대한 교육 등의 역할을 통해 일본의 점령지정책을 지원하는 것이었다.

여기서는 청일전쟁(1894-1895) 당시 일본불교계의 전쟁협력 실태를 구체적으로 살펴보자.

청일전쟁의 개전과 동시에 불교계 각종파들도 전쟁협력체제에 돌입하는데, 그 주요 내용은 첫째, 종군승의 파견, 둘째, 군대위문활동, 셋째, 포로관리, 넷째, 군비모금 및 참전병사가족의 구휼 등이었다.

먼저 종군승의 파견을 보면, 1894년 12월 27일 정토진종, 정토종, 천태종, 진언종, 임제종 등의 16개 종단 대표는 황족이자 일본군참모총장이었던 아리스가와노미야 타루히토 친왕(有栖宮熾仁親王:1835-1895)에게 종군승의 파견을 신청한다. 그리하여 천태종 1명, 진언종 4명, 임제종 3명, 정토종 2명, 정토종서산파 1명, 정토진종 서본원사교단 4명, 조동종 2명, 일련종 3명 등의 군승 파견이 결정된다. 전장에 파견된 이들 승려들은 각 병영을 위문하고 병사들에게 법명을 주거나 병영에 서적 등을 기증하였고, 죽은 병사들에 대한 장례 및 유골의 본국 송환, 추모법회 등을 담당하였다.

1895년 2월 28일자 『명교신지(明敎新誌)』에 따르면, 정토종관장 히노 레이즈이(日野靈瑞:1818-1896)가 팔순의 노령에도 불구하고 사쿠라(佐倉), 다카자키(高崎), 센다이(仙台) 등의 각 부대를 위문하고 병사들의 사기를 고무하였다고 한다. 정토진종 오타니파(大谷派)의 법주 오오타니 코우손(大谷光尊:1850-1903)도 긴키(近畿), 시코무(四国), 큐슈(九州) 등지의 부대를 방문하고, 출정군인들에게 귀경식(歸敬式, 일종의 수계식)을 개최하고, 법명을 주는 등의 위문활동을 활발히 전개한다.

이러한 종단 수장들의 부대위문 활동과 더불어, 포로에 대한 수용 및 교육 등도 불교계가 담당한다. 예를 들면, 천태종의 센소지(浅草寺, 도쿄)의 주지 오쿠다 칸쇼(奥田貫昭:1846-1900)는 1895년 2월 13일 도쿄의 센소지 별원에서 포로들에게 천황의 성명인자(聖明仁慈)함으로 좋은 처우를 받고 있다는 등의 내용으로 교육을 실시한다. 또한 오사카의 니시혼간지(西本願寺) 츠무라별원(津村別院), 히가시혼간지(東本願寺) 나니와별원(難波別院), 도쿄의 아사쿠사혼간지(浅草本願寺) 별원 등은 모두 포로수용소로 활용되었다. 이들 포로수용소에서도 천황의 은혜나 군국주의 일본에 대한 찬양의 법설이 승려들에 의해 행해졌다.

그리고 군사자금의 모금에도 불교계가 적극적으로 나선다. 정토진종 오타니파의 경우를 보면, 1894년 7월 31일 전국의 교단소속 사찰들에 군사자금의 헌납을 권고하는 한편, 청주 50석을 주한일본군부대에 기증하고 군자금 5천원을 헌납한다. 또한 한 달 후인 8월 31일에는 정토진종 오타니파 교단에서 50만엔의 군자금을 모집하여 헌상할 것을 정부에 약속하였고, 같은 해 12월에도 36만엔의 군자금 헌상을 정부에 신청한다. 일본정부가 전쟁비용을 공채를 통해 모집하자 불교계가 종단차원에서 적극적으로 참여하였던 것이다.

청일전쟁 이후에도 일본불교계는 러일전쟁, 제1차세계대전, 만주사변, 태평양전쟁 등 군국주의 일본이 수행했던 전쟁에 적극적으로 가담하며, 이른바 전시교학(戰時敎學)의 전개나 조선, 타이완, 만주국 등의 점령지정책 수행, 전투기, 군함 등의 무기 헌납, 종도들에 대한 참전권장 등의 다양한 방법으로 전쟁에 협력한다.

결과적으로 군국주의 일본의 폐망과 더불어 일본불교계의 전쟁협력도 끝나지만, 불교 본래의 평화정신을 저버리고 스스로의 이권을 위해 침략전쟁에 동조하였다는 비난은 아직까지도 일본불교계에 계속되고 있다.

폐전이후, 불교계의 전쟁참여에 대한 평가와 책임의 추궁이 제대로 이루어지지 못하고, 전쟁참여를 주도하였던 종단의 지도자들은 대부분 그 지위를 유지하였다. 게다가 일본불교학계 역시 종단의 영향을 강하게 받는 종립학교들이 중심이 되고 있다는 점도 있어서 불교의 전쟁참여에 대한 체계적인 조사나 연구역시 부진한 것이 현실이다. 즉, 현재 일본불교계에서 근대는 들추고 싶지 않은 치부와도 같은 것이라고 해야 할 것이다.

그러나 최근 들어 전쟁참여 세대들이 대부분 죽고, 양심적인 학자나 승려들의 자발적인 연구의 결과들이 축적되고 있어서, 근대일본불교의 전쟁참여의 구체적 실상이 조금씩 밝혀지고 있어 고무적이다.